|

第861回から第870回

|

|

第870回

|

国債及び借入金並びに政府保証債務現在高(令和2年12月末現在) |

|

第869回

|

2020年経済構造実態調査 |

|

第868回

|

民間給与実態統計調査(令和元年分) |

|

第867回

|

2021年4月1日の財産対照表と3月分の消費損益計算書を作りましょう! |

|

第866回

|

ジェンダーギャップ指数2021順位、日本は120位 |

|

第865回

|

令和3年度(2021年)財政事情 |

|

第864回

|

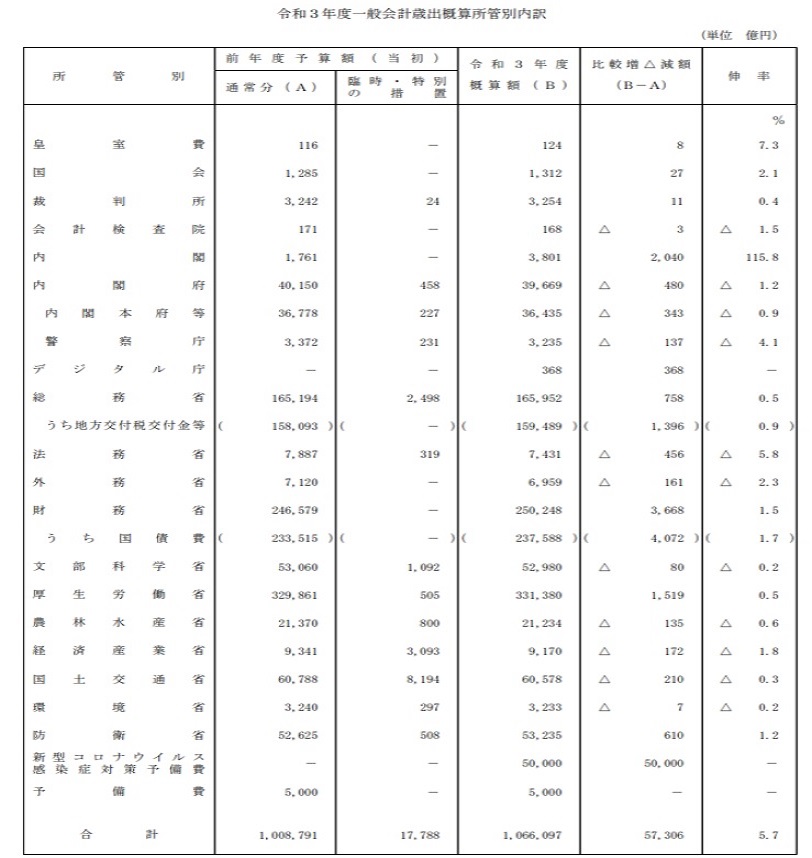

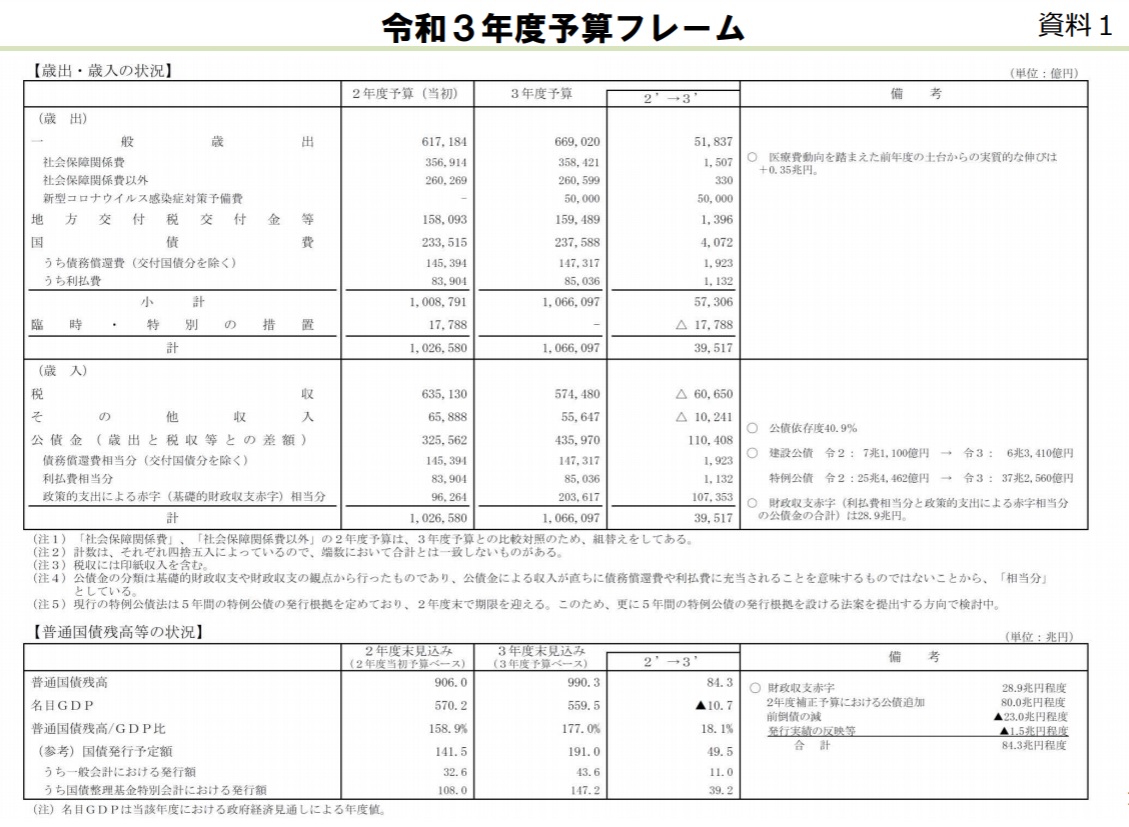

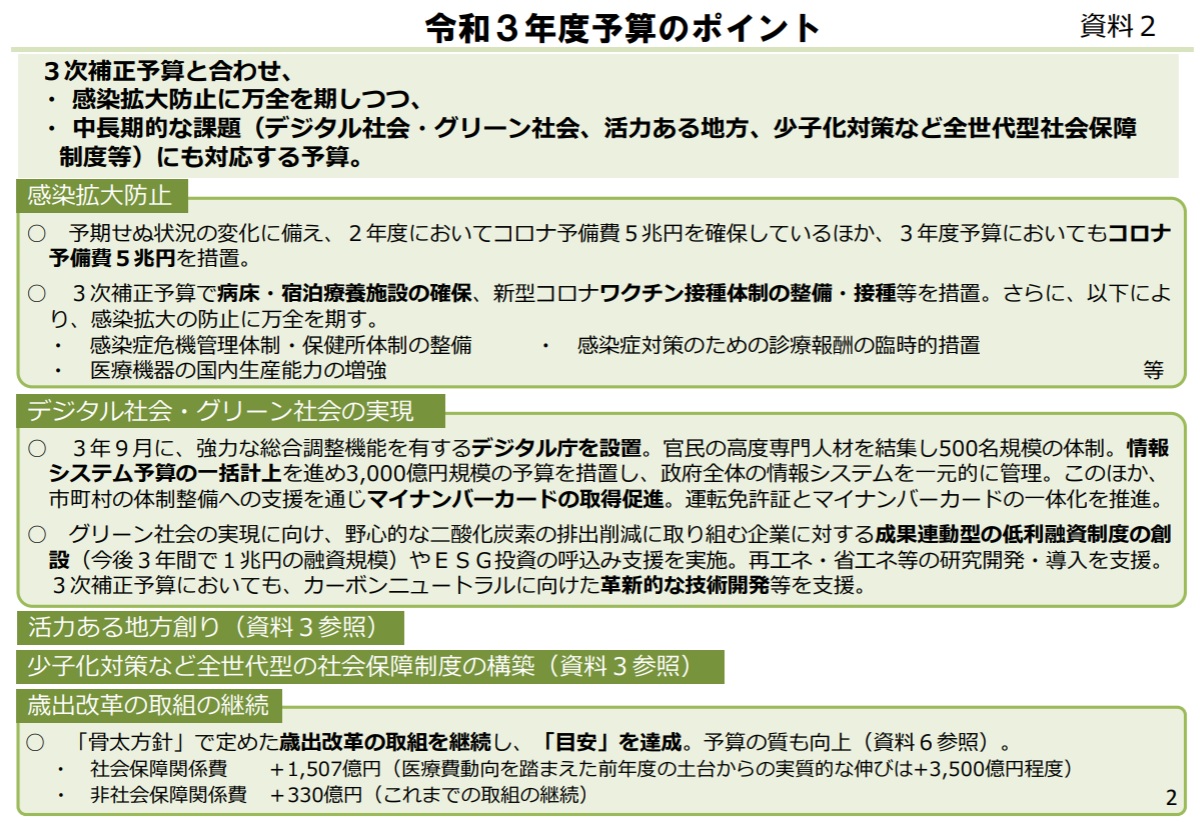

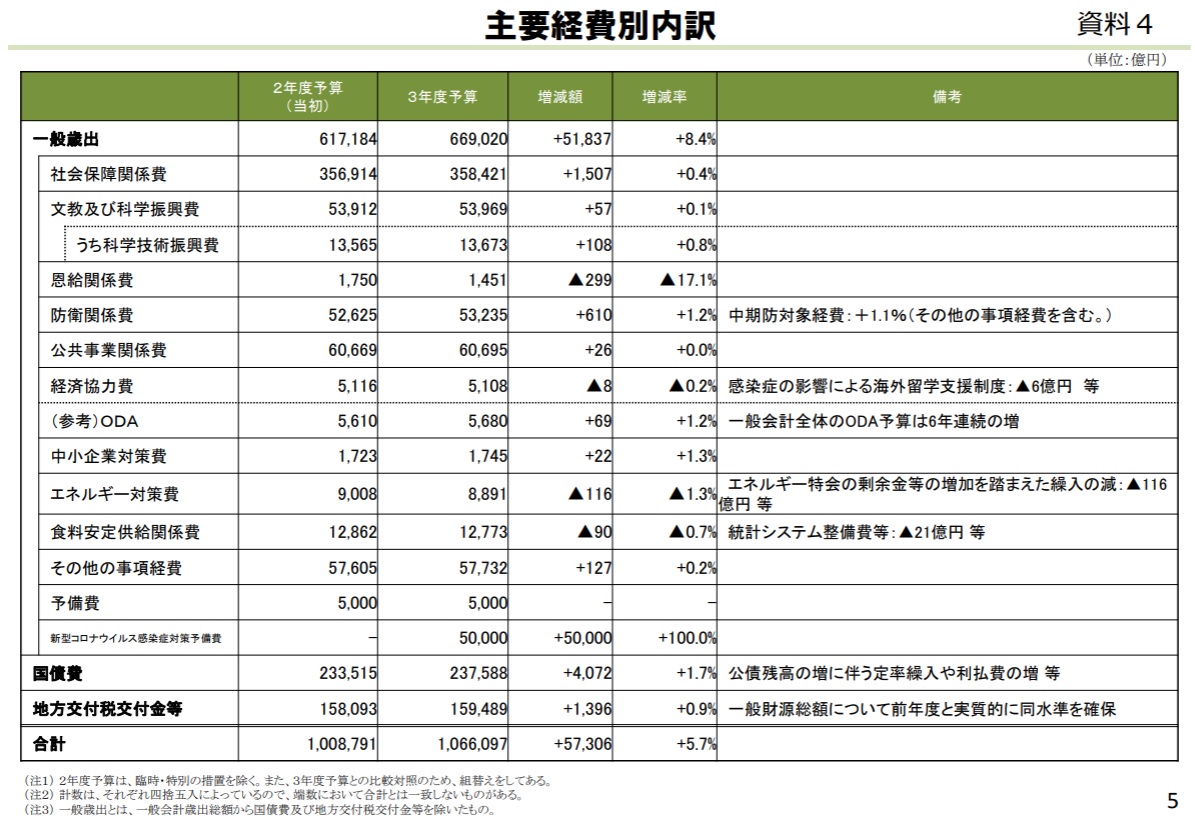

令和3年度(2021年)予算のポイント |

| 第863回 |

2015年基準消費者物価指数東京都区部 2021年(令和3年)3月分(中旬速報値) |

| 第862回 |

2020年家計調査・労働力調査の概要 |

|

第861回

|

コロナ予備費追加支出で大半使い切り |

| 第870回 国債及び借入金並びに政府保証債務現在高(令和2年12月末現在) |

国債とは

国債とは国の発行する債券です。国債の発行は、法律で定められた発行根拠に基づいて行われており、大別すると普通国債と財政投融資特別会計国債(財投債)に区分されます。なお、普通国債と財投債は一体として発行されており、金融商品としては全く同じものです。

1.普通国債

普通国債には建設国債、特例国債、年金特例国債、復興債及び借換債があり、普通国債の利払い・償還財源は主として税財源により賄われています。

建設国債、特例国債及び年金特例国債は一般会計において発行され、その発行収入金は一般会計の歳入の一部となります。

他方、復興債は東日本大震災特別会計において、借換債は国債整理基金特別会計において発行され、その発行収入金はそれぞれの特別会計の歳入の一部となります。

- 建設国債財政法第4条第1項ただし書に基づき、公共事業、出資金及び貸付金の財源を調達するために発行されます。

- 特例国債(赤字国債)建設国債を発行してもなお歳入が不足すると見込まれる場合に、公共事業費等以外の歳出に充てる財源を調達することを目的として、特別の法律に基づき発行されます。

- 年金特例国債財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律に基づき、基礎年金の国庫負担の追加に伴い見込まれる費用の財源となる税収が入るまでのつなぎとして、平成24年度及び平成25年度に発行されます。

- 復興債東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に基づき、復興のための施策に必要な財源となる税収等が入るまでのつなぎとして、平成23年度から平成27年度まで発行されます。

- 借換債特別会計に関する法律に基づき、普通国債の償還額の一部を借り換える資金を調達するために発行されます。

2.財政投融資特別会計国債(財投債)

財投債は、財政融資資金において運用の財源に充てるために発行され、その発行収入金は財政投融資特別会計の歳入の一部となります。

ただし、財投債は、その償還や利払いが財政融資資金の貸付回収金により行われているという点で、主として将来の租税を償還財源とする普通国債とは異なります。

国債及び借入金並びに政府保証債務現在高(令和2年12月末現在)

令和3年2月10日 財務省

1.国債及び借入金現在高

(単位:億円)

| 区分 |

金額 |

前期末(令和2年9月末)に対する増減(△) |

前年度末に対する増減(△) |

| 内国債 |

10,406,729 |

358,589 |

530,843 |

|

普通国債

(うち復興債) |

9,204,312

(64,687) |

260,218

(△81) |

337,367

(6,102) |

|

長期国債(10年以上) |

7,082,554 |

29,470 |

90,729 |

| 中期国債(2年から5年) |

1,553,806 |

△26,274 |

△83,340 |

| 短期国債(1年以下) |

567,952 |

257,022 |

329,978 |

| 財政投融資特別会計国債 |

1,109,910 |

99,261 |

199,009 |

|

長期国債(10年以上) |

700,119 |

45,526 |

83,845 |

| 中期国債(2年から5年) |

409,790 |

53,735 |

115,164 |

| 交付国債 |

808 |

463 |

△62 |

| 出資・拠出国債 |

38,684 |

△530 |

△3,466 |

| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国債 |

13,247 |

- |

- |

| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国債 |

39,769 |

△822 |

△2,005 |

| 借入金 |

517,462 |

18,528 |

△7,863 |

|

長期(1年超) |

115,049 |

△5 |

△3,469 |

| 短期(1年以下) |

402,413 |

18,533 |

△4,394 |

| 政府短期証券 |

1,200,489 |

△151,598 |

456,301 |

| 合計 |

12,124,680 |

225,519 |

979,280 |

2.政府保証債務現在高

(単位:億円)

| 区分 |

金額 |

前期末(令和2年9月末)に対する増減(△) |

前年度末に対する増減(△) |

| 政府保証債務 |

340,006 |

△9,093 |

△21,704 |

1.単位未満四捨五入のため合計において合致しない場合がある。

2.上記の国債及び借入金には、国が保有する国債及び国内部での借入金を含んでいる。

3.次回の公表(令和3年3月末現在)は、令和3年5月10日に行う予定である。

|

| 第869回 2020年経済構造実態調査 |

統計Today No.169

経済構造実態調査の2020年一次集計結果を公表しました

〜これまでの統計では実現できなかった毎年の産業小分類区分での動きを可視化〜

総務省統計局統計調査部経済統計課長 上田 聖

はじめに

総務省及び経済産業省は、2019年から「経済センサス‐活動調査」(経済構造を把握するため、我が国の全ての事業所・企業を対象として5年に1度実施する大規模調査)の実施年以外の年において、「経済構造実態調査」を実施しています。

2021年3月31日に、「2020年経済構造実態調査 一次集計結果」を公表しました。この調査結果は第2回目の調査結果であり、初めて前年比較が可能となる結果ですので、この場を借りて、経済構造実態調査の特徴も含めその結果概要について紹介します。

経済構造実態調査の推計概要

経済構造実態調査は、全数調査である経済センサス‐活動調査の結果を毎年延長するため、産業大・中・小分類ごとに売上高上位8割を占める法人企業(約20万企業)に対し調査を行うことで毎年の売上高及び費用等を実測し、その情報を用いて、残りの下位2割の個々の法人企業(約114万企業)についても売上高等を延長推計し、全ての法人企業の推計個票を整備した上で全数集計を行う仕組みをとっています。このため、経済センサス‐活動調査の結果とスムーズに接続するとともに、これまで経済センサスの結果以外に存在していなかった全産業を通じた産業小分類ベースで売上高や付加価値の集計結果を毎年提供することが可能な調査設計となっています。

2020年経済構造実態調査の結果概要

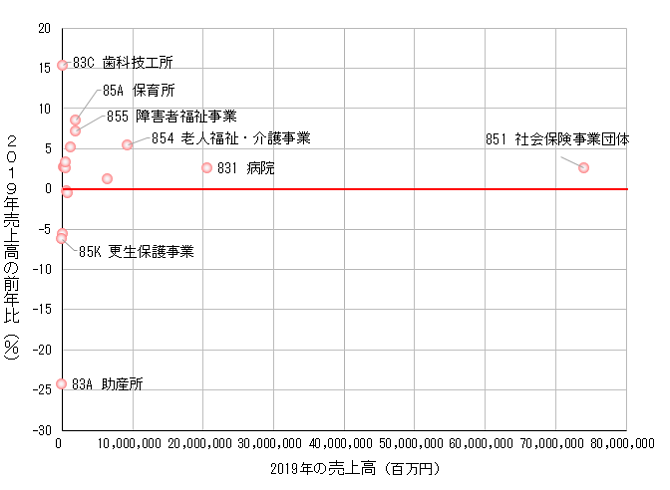

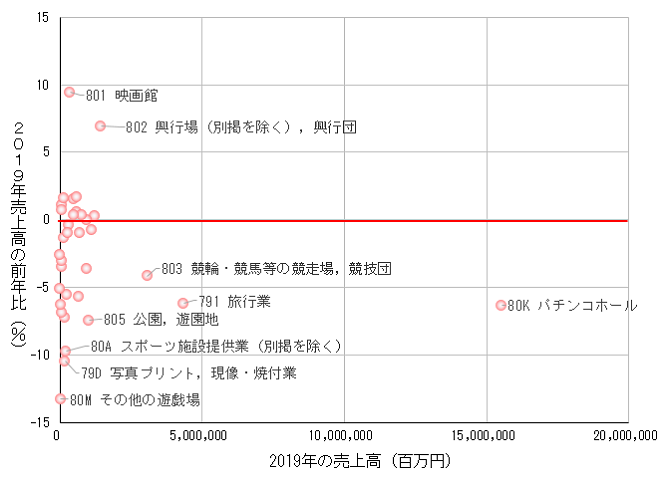

2020年経済構造実態調査は第2回目の調査の結果となることから、前年比較が可能となっています。産業大分類ベースの結果は以下の表1のとおりとなっており、これらのうち変動が大きかった産業について、その内訳の産業区分の動きも紹介しながら結果について解説します。

表1 産業大分類別売上高及び前年比

| 産業大分類 |

売上高 |

2018年

(百万円) |

2019年

(百万円) |

|

前年比

(%) |

| E 製造業 |

413,280,766 |

400,909,799 |

▲3.0 |

| F 電気・ガス・熱供給・水道業 |

27,031,353 |

27,875,477 |

3.1 |

| G 情報通信業 |

63,591,218 |

65,446,063 |

2.9 |

| H 運輸業,郵便業 |

69,564,904 |

68,254,760 |

▲1.9 |

| I 卸売業,小売業 |

497,980,974 |

487,058,190 |

▲2.2 |

| J 金融業,保険業 |

118,348,463 |

114,908,572 |

▲2.9 |

| K 不動産業,物品賃貸業 |

50,468,271 |

51,786,521 |

2.6 |

| L 学術研究,専門・技術サービス業 |

44,097,503 |

43,622,680 |

▲1.1 |

| M 宿泊業,飲食サービス業 |

22,257,902 |

22,145,539 |

▲0.5 |

| N 生活関連サービス業,娯楽業 |

37,651,943 |

36,073,892 |

▲4.2 |

| O 教育,学習支援業 |

15,287,542 |

15,627,594 |

2.2 |

| P 医療,福祉 |

115,499,066 |

118,855,729 |

2.9 |

| Q 複合サービス事業 |

9,035,677 |

8,771,293 |

▲2.9 |

| R サービス業(他に分類されないもの) |

36,617,403 |

37,488,257 |

2.4 |

| 注:経済構造実態調査では、経理事項については調査前年1年間の数値を調査しており、2020年の調査結果は、表1の「2019年」の数値となる。 |

<前年比が増加した主な産業>

- P 医療,福祉(2.9%)

- 雇用者数の増加等を背景とした保険料収入の増加により「851 社会保険事業団体」の売上高が前年比2.6%増加、高齢化の進展に伴う介護老人福祉施設数の増加等により「854 老人福祉・介護事業」の売上高が前年比5.4%増加となっていることなどが「医療,福祉」の売上高を押し上げています。

図3 「医療,福祉」の産業小分類別売上高及び前年比のプロット図

<前年比が減少した主な産業>

遊技機規則改正等による客足離れなどにより「生活関連サービス業,娯楽業」の売上高の43.0%を占める「80K パチンコホール」の売上高が前年比6.3%減少、自然災害や新型コロナウイルス感染症の発生により「791 旅行業」の売上高が前年比6.2%減少、「805 公園,遊園地」の売上高が前年比7.5%減少となっていることなどが「生活関連サービス業,娯楽業」の売上高を押し下げています。

図4 「生活関連サービス業,娯楽業」の産業小分類別売上高及び前年比のプロット図

|

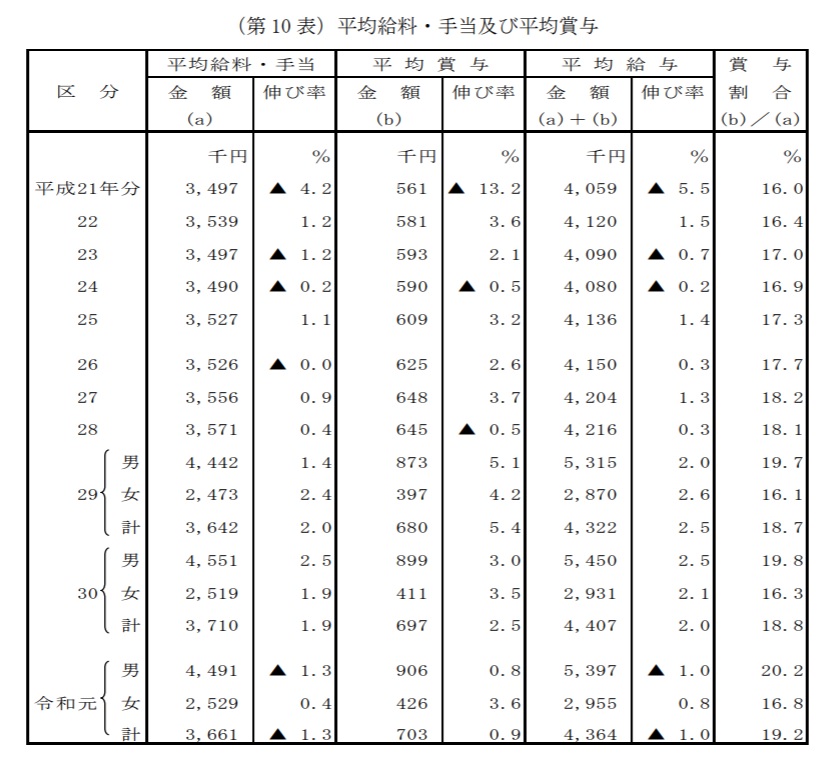

| 第868回 民間給与実態統計調査(令和元年分) |

令和元年分 民間給与実態統計調査 −調査結果報告−

令和2年9月 国税庁長官官房企画課

民間給与実態統計調査結果の概要

令和元年分の調査結果からみた主要な点は、次のとおりである。

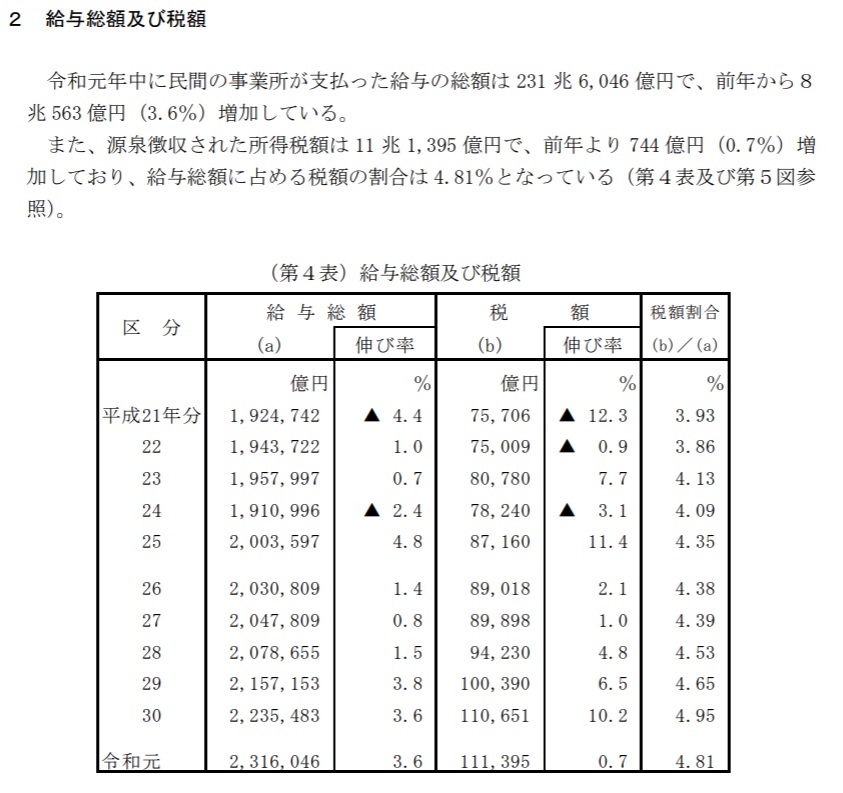

1 令和元年 12 月 31 日現在の給与所得者数は、5,990 万人(対前年比 1.3%増、78 万人 の増加)となっている。また、令和元年中に民間の事業所が支払った給与の総額は 231 兆 6,046 億円(同 3.6%増、8兆 563 億円の増加)で、源泉徴収された所得税額は 11 兆 1,395 億円(同 0.7%増、744 億円の増加)となっている。 なお、給与総額に占める税額の割合は 4.81%となっている。

2 1年を通じて勤務した給与所得者については、次のとおりである。

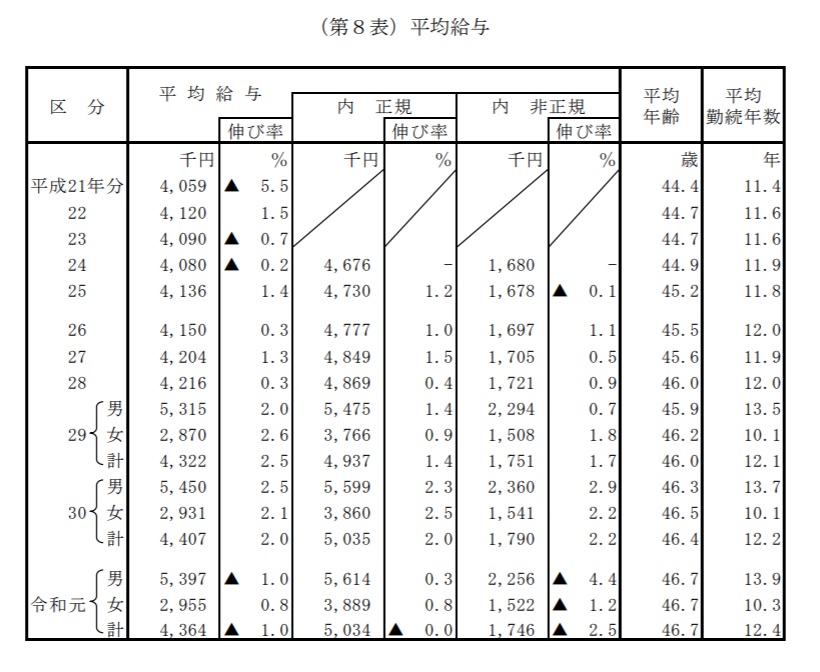

(1)給与所得者数は、5,255 万人(対前年比 4.6%増、229 万人の増加)で、その平均給与は

436 万円(同 1.0%減、43 千円の減少)となっている。 男女別にみると、給与所得者数は男性

3,032 万人(同 2.9%増、87 万人の増加)、女性 2,223 万人(同 6.8%増、142

万人の増加)で、平均給与は男性 540 万円(同 1.0% 減、53 千円の減少)、女性

296 万円(同 0.8%増、24 千円の増加)となっている。 正規、非正規の平均給与についてみると、正規

503 万円(同 0.0%減、1千円の減 少)、非正規 175 万円(同 2.5%減、44

千円の減少)となっている。

( 2 )給与所得者の給与階級別分布をみると、男性では年間給与額 400 万円超

500 万円以 下の者が 532 万人(構成比 17.5%)、女性では 100 万円超 200

万円以下の者が 526 万 人(同 23.7%)と最も多くなっている。

(3) 給与所得者のうち、4,460 万人が源泉徴収により所得税を納税しており、その割合

は 84.9%となっている。また、その税額は 10 兆 7,737 億円(対前年比 2.1%増、

2,179 億円の増加)となっている。

(4 )給与所得者のうち、年末調整を行った者は 4,714 万人(対前年比 3.8%増、174 万 人の増加)となっている。このうち、配偶者控除又は扶養控除の適用を受けた者は 1,375 万人(同 2.3%増、31 万人の増加)で、扶養人員のある者1人当たりの平均扶 養人員は 1.45 人となっている。

2 平均給与

1年を通じて勤務した給与所得者の1人当たりの平均給与は 436 万円(対前年比

1.0% 減)であり、これを男女別にみると、男性 540 万円(同 1.0%減)、女性

296 万円(同 0.8% 増)となっている。 1年を通じて勤務した給与所得者の平均年齢は

46.7 歳(男性 46.7 歳、女性 46.7 歳) となっており、また、平均勤続年数は

12.4 年(男性 13.9 年、女性 10.3 年)となってい る。 正規、非正規についてみると、1年を通じて勤務した給与所得者の1人当たりの平均

給与は正規 503 万円(同 0.0%減)、非正規 175 万円(同 2.5%減)であり、これを男女

別にみると、正規については男性 561 万円(同 0.3%増)、女性 389 万円(同

0.8%増)、 非正規については男性 226 万円(同 4.4%減)、女性 152 万円(同

1.2%減)となってい る(第8表及び第9図参照)。

〔平均給与の内訳〕

1年を通じて勤務した給与所得者の1人当たりの平均給与 436 万円(男性 540

万円、 女性 296 万円)の内訳をみると、平均給料・手当は 366 万円(男性 449

万円、女性 253 万円)で、平均賞与は 70 万円(男性 91 万円、女性 43 万円)となっている。

また、平均給料・手当に対する平均賞与の割合(賞与割合)は 19.2%(男性 20.2%、

女性 16.8%)となっている(第 10 表参照)。

|

| 第867回 2021年4月1日の財産対照表と3月分の消費損益計算書を作りましょう! |

2021年4月度の財産対照表を作りましょう

2021年4月度財産対照表

(2021年4月1日現在) (単位:円)

|

左方(ひだりかた)

|

金 額

|

右方(みぎかた)

|

金 額

|

|

資産の部

|

|

負債の部

|

|

|

現 金

|

|

住宅ローン

|

|

|

普通預金

|

|

その他借入金

|

|

|

定期性預金

|

|

カード未払金

|

|

|

その他預金

|

|

未払金

|

|

|

土 地

|

|

後払い電子マネー

|

|

|

建 物

|

|

その他負債

|

|

|

マンション

|

|

負債合計

|

|

|

有価証券

|

|

正味財産の部

|

|

|

保険積立金

|

|

家族財産

|

|

|

車 両

|

|

留保財産

|

|

|

売却可能な高額品

|

|

当期消費損益

|

|

|

電子マネー

|

|

正味財産合計

|

|

|

その他資産

|

|

|

|

|

現金過不足

|

|

|

|

|

資 産 合 計

|

|

負債・正味財産合計

|

|

(1) 正味財産の計算

正味財産=資産合計―負債合計

(2)留保財産(あなたが今まで働いて自力で築き上げた財産の金額)の計算

留保財産=正味財産―家族財産

2021年3月1日から3月31日の消費損益計算書を作りましょう

当月度(3月1日から3月31日)の収入科目と消費科目の合計金額を

科目ごとに記帳します。

累計は3月までの合計金額になります。累計の当期消費損益は、

4月1日の財産対照表の当期消費損益に一致します。

2021年3月度消費損益計算書

(2021年3月1日から3月31日) (単位円)

|

科 目

|

当 月

|

累 計

|

科 目

|

当 月

|

累 計

|

|

収入の部

|

金 額

|

金 額

|

特別収入の部

|

金 額

|

金 額

|

|

給 料

|

|

|

受取利息

|

|

|

|

賞 与

|

|

|

受取配当金

|

|

|

|

家族収入

|

|

|

受贈給付金

|

|

|

|

年金・その他

|

|

|

資産評価益

|

|

|

|

収入合計

|

|

|

有価証券売却益

|

|

|

|

消費の部

|

|

|

その他

|

|

|

|

税金等

|

|

|

特別収入合計

|

|

|

|

(所得税)

|

|

|

特別消費の部

|

|

|

|

(住民税)

|

|

|

住宅ローン支払利息

|

|

|

|

(社会保険料)

|

|

|

その他支払利息

|

|

|

|

(その他税金)

|

|

|

資産評価損

|

|

|

|

日常生活費

|

|

|

有価証券売却損

|

|

|

|

(食料費)

|

|

|

その他

|

|

|

| (通信費) |

|

|

特別消費合計

|

|

|

|

(交通費)

|

|

|

当期消費損益

|

|

|

|

(水道光熱費)

|

|

|

|

|

|

|

(新聞図書費

|

|

|

|

|

|

|

(消耗品費)

|

|

|

|

|

|

|

その他生活費

|

|

|

|

|

|

|

(外食費)

|

|

|

|

|

|

|

(交際費)

|

|

|

|

|

|

|

(医療費)

|

|

|

|

|

|

|

(旅行費)

|

|

|

|

|

|

|

(教育費)

|

|

|

|

|

|

|

(衣料費)

|

|

|

|

|

|

|

消費合計

|

|

|

|

|

|

|

通常消費損益

|

|

|

|

|

|

通常消費損益=収入合計−消費合計

当期消費損益=収入合計−消費合計+特別収入合計−特別消費合計

(注)1月の場合は、当月金額と累計金額が同じ金額になっています。

|

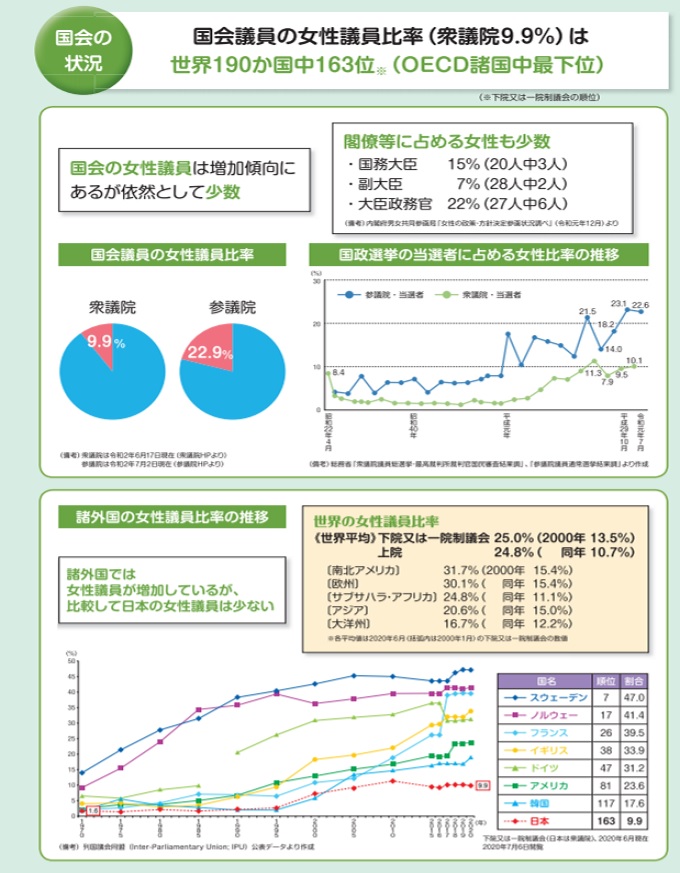

| 第866回ジェンダーギャップ指数2021順位、日本は120位 |

ジェンダー順位、120位の日本・アメリカは急上昇、その差はどこに

世界経済フォーラムが31日に発表したジェンダー平等ランキングで、日本は過去最低だった前回(2019年12月発表)から一つ順位を上げて120位となった。この結果をどう受け止めるか、ジェンダーと政治の研究を手がける三浦まり・上智大教授(政治学)に聞いた。

――対象156カ国中、日本は120位でした。どう見ますか。

総合順位でみれば一つ順位を上げましたが、実は分野別にみると、日本は政治、経済、教育、健康というすべての分野で順位を落としているんです。シエラレオネやグアテマラなどが大きく順位を落として日本を下回ったことが影響したのだと思われます。政治分野が大きく足を引っ張る構図は変わっておらず、順位を一つ上げたとはいえ、日本の男女平等は相変わらず停滞していることを示していると思います。

――政治分野は100点満点で換算すると「6・1点」でした。

政治分野の評価は「国会議員(下院、日本では衆院)に占める女性の割合」「閣僚に占める女性の割合」「最近50年間で国のトップが女性だった年数」の三つです。このうち今回は、女性閣僚の割合が10%に上がりました。前回は地方創生・女性活躍相の片山さつき氏1人(19年1月時点)でしたが、今回は21年1月時点で橋本聖子五輪相(当時)と上川陽子法相の2人に増えたためです。その結果、政治分野のスコアは前回の「4・9点」から「6・1点」へわずかに上がりました。それでも順位は144位から147位へと下がりました。ほかの国の改善スピードの方が、日本よりも速いんです。

――今回のランキングで注目する国はありますか。

前回の53位から30位へと躍進したのが米国です。バイデン新大統領のもと、女性閣僚の割合が21・7%から46・2%へと大きく伸び、女性議員割合(下院)も23・6%から27・3%へと伸びています。この結果、政治分野で86位から37位へ順位を上げたことが大きかったんだと思います。

ジェンダーギャップ指数2021、日本は120位G7最下位は変わらず低迷

男女格差の大きさを国別に比較した、世界経済フォーラム(WEF)による「ジェンダーギャップ指数2021」が3月31日に発表された。日本は調査対象となった世界156カ国の120位だった(前年121位)。主要7カ国(G7)では引き続き最下位。特に衆院議員の女性割合が低いことなど、政治参画における男女差が順位に影響した。【ハフポスト日本版 泉谷由梨子】

WEFは世界の政財界のリーダーが集う「ダボス会議」を主催する国際機関。ジェンダーギャップ指数は、経済・教育・医療・政治の4分野14項目のデータで、各国の男女の格差を分析した指数。各分野での国の発展レベルを評価したものではなく、純粋に男女の差だけに着目して評価をしていることが、この指数の特徴だ。ジェンダーギャップを埋めることは、女性の人権の問題であると同時に、経済発展にとっても重要との立場から、WEFはこの指数を発表している。4分野の点数は、いくつかの小項目ごとの点数で決まる。小項目を集計する際は、標準偏差の偏りを考慮したウェイトをかけている。 ただし、4分野の点数から算出される総合点は、4分野の平均になっている。スコアは1を男女平等、0を完全不平等とした場合の数値で、大きいほど高い評価となる

日本が今年も低い理由は?

日本の順位は前年から1位上がって120位。しかし、低い順位にとどまっていることには変わりない。その理由は今年も経済と政治の分野のスコアが著しく低く、2分野が共に100位以下になっているからだ。経済は117位(前年は115位)、政治は147位(前年は144位)だった。 一方、教育と医療アクセスの分野では、日本にジェンダーギャップはほとんどないとの評価をされているが、他の多くの国も高いため、差はつかなかった

政治参画

「政治的な意思決定への参画」分野の評価にあたっては、国会議員(衆院議員)の女性割合(140位、スコア0.110)、女性閣僚の比率(126位、スコア0.111)、過去50年の女性首相の在任期間(76位、スコア0)の3つの小項目が使用されている。 調査対象となる衆院議員の女性割合は9.9%。また、閣僚の女性割合は10%(列国議会同盟(IPU)2021年1月発表より)と少ないこと、これまで女性首相が誕生していないことが、日本が政治分野で低い順位の要因になっている。 日本は女性が参政権を手にして初めてとなる、1946年の衆院選で女性議員が39人(8.4%)誕生したが、その後低迷。90年代半ばまでは1〜2%台、2000年代に入って少しずつ増えたが、現在もまだ10%近くにとどまっている。 これは、G7で最低の数値だ。 ジェンダーギャップ指数の算出の元データにもなっているIPUの報告によると、世界各国の国会議員における女性の割合は25.5%(2020年)。1995年(11.3%)から倍以上になっている。 また、2020年に国政選挙があった57カ国のうち25カ国が、議席や候補者の一定割合を女性に割り当てるクオータ制度を導入したことも、女性議員の割合の上昇に寄与している。 日本は「政治分野における男女共同参画推進法」が2018年に成立し、政党が男女の候補者を均等にする努力義務が課せられたが、実際の候補者数はまだ均等には程遠い。 施行後初の国政選挙になった2019年の参院選で、候補者全体に占める女性の割合は28.1%だった。女性割合をほぼ均等かそれ以上にしたのは社民、共産、立民だけ。逆に自民は14.6%、公明は8.3%だった。

「経済的機会」分野の小項目別の内訳では、収入での男女格差(101位、スコア0.563)管理職ポジションに就いている数の男女差(139位、スコア0.173)、専門職や技術職の数の男女差(105位、スコア0.699)などが大きく影響している。

一方で、労働参加率の男女差や同一労働での男女賃金格差は、他の項目と比べた格差は比較的小さくなっている。

(参考)

総務省統計局人口推計参照

【2021年(令和3年)3月1日現在(概算値)】

<総人口> 1億2548万人

|

男 性 |

女 性

|

6103万人 |

6446万人

|

「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」

(基本原則)

第二条

政治分野における男女共同参画の推進は、衆議院議員、参議院議員及び

地方公共団体の議会の議員の選挙において、政党その他の政治団体の

候補者の選定の自由、候補者の立候補の自由その他の政治活動の自由を

確保しつつ、男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指して

行われるものとする |

。

世界全体での評価は?

ジェンダーギャップ指数2021で1位、世界で最も男女平等に近いと評価を得たのはアイスランド。フィンランド、ノルウェー、ニュージーランド 、スウェーデンが続く。

世界全体の傾向としてWEFは、新型コロナウィルス感染症の世界的な流行で、世界のジェンダーギャップはさらに広がったと総括している。

その原因については、経済活動の停滞で、男性よりも高い割合で女性が失業していること、外出禁止の影響で女性の家事負担が増えていることなどと分析している。

現場で感じるジェンダーギャップ

企業や子育ての現場で感じるジェンダーギャップとは。「リスペクトイーチアザー」社代表として、企業の女性活躍やD&I推進コンサルタントを務め、保育所の待機児童問題など子育て関連政策に取り組む市民団体「みらい子育て全国ネットワーク(miraco)」でも代表として活動する天野妙さんに聞いた。

ーージェンダーギャップ指数、120位という日本の順位を見て何を感じますか。

日頃の実感通りという感じです。女性活躍という言葉だけは広まりましたが、コンサルタントをしていると「CSR(企業の社会的責任)」の文脈で捉えている企業がまだまだ多いと感じます。つまり、女性活躍は大切と理解はしているけれど、優先順位が低い。事業活動の足を引っ張るという対立関係にあるとさえ思っている経営者も多くいます。制約なく長時間働いてもらえる男性の方が「使いやすい」。すなわちそれが「優秀」ということで、「優秀」な人を登用したら男性ばかりになってしまったけれど、それの何が問題なんですか?という感じで、目先の利益だけを考えて判断してしまう。

起床時間から13時間経つと人の集中力が限界に達し、15時間を超えると酩酊状態と一緒。という話は有名です。「優秀」の定義は果たして長時間働けることだけなのか、という点を今一度問うべきです。

東証一部上場企業904社を対象にしたBCGの分析では、女性役員の割合が多い企業はROE(自己資本利益率)やEBITDA(金利・税金・償却前利益)などが高く、利益を出している企業が多いことがわかり、レポートで「女性の社会参加の拡大が競争優位性の確保に寄与することは明確である」と言い切っています。

世界の潮流に完全に取り残されているし、今や日本政府までが既に目指している方向性とも全く違いますよね。女性の能力を十分に活かすことをはじめ、社内に多様性を維持して企業の持続的発展や成長を目指すという本質が全く理解されていないと感じます。

Twitterを眺めていると、みんなが森喜朗元首相の女性差別発言に怒っていて、社会はずいぶん変わったように感じてしまいます。私も仲間と活動していると、そういう錯覚をしそうになる。でも現実は全然違いますよ。もし自分の周囲を見回して、ジェンダー平等がもう達成されていると感じているならば、それは自分と現実社会との距離が銀河系と地球ぐらい離れていると思った方がいいかもしれないですね。企業と仕事をしていると、経営者層の男性たちからは「気絶級」の発言が次々出てきますから。それがこのジェンダーギャップ指数という数字に現れていると思います。

ーーどうしてそんなに認識の違いが生まれてしまうのでしょうか?

ジェンダー不平等の問題が、社会の皆の問題にも根本で繋がっているとまだ認識されていないからでしょうか? 内閣府の有識者会議で、地方から女性の人口が流出している原因は「女性蔑視」だと指摘がありましたよね。保守政党の国会議員の中でさえ選択的夫婦別姓の導入を検討する動きが起こり始めているのに、最近もまた、岡山の県議会で夫婦別姓に反対する意見書が採択されました。 このことは、若者に自分たちの価値観や文化を押し付けようしているんだ。と伝わります。だから地方の人口が流出して男女問わず若い人は都会を目指してしまうのです。地方の人口減少とジェンダー平等の問題は繋がっているのに、そこに気づけていない日本社会のジェンダーギャップ指数が低いのは当たり前ですよね。 そして、私は最近、学校や幼稚園などへの就職を希望する人に性犯罪歴がないことを証明する、「日本版DBS」導入を目指す活動も個人として行っていて、「小児性愛」という病―それは、愛ではない(ブックマン社)という本を出版された榎本クリニック精神保健福祉部長の斉藤章佳先生(精神保健福祉士・社会福祉士)にお会いしたんです。斉藤先生は、小児性犯罪者の『認知の歪み』の根本には生育環境などで学習した男尊女卑的なジェンダー観、家庭内の支配する側とされる側という男女のジェンダー不平等の問題が深く関わっているとお話されていて、それもなのか!と思いました。 待機児童はもちろんそうですし、男性の育児休業などの政策の話もそうですが、自分の子どもが安全に学校に通えるかどうかということも、ジェンダー平等の問題が根本では関わっているんですよ。 ジェンダーは、是正すると女性がちょっと得をするとかそういうことではなくて、あらゆる社会問題に関わってくる問題なんだと改めて感じました。

ーー日本のジェンダーギャップ指数が低い最も大きな理由は、政治分野の男女の不均衡です。天野さんは候補者男女均等法の成立に尽力した「クオータ制を推進する会」にも参加し、国会議員に必要性を訴える活動も続けてきました。女性議員が増えることは、どんな意義があると感じていますか?

「miraco」が取り組んできた待機児童や子育ての問題は、これまで政治が積極的に解決に取り組んでこなかった問題でした。『「子育て」は票にならないから』そんな声を耳にすることもありました。そのような中であっても、女性や子育て世帯のためにと動いてくれたのは多くが女性議員の方々でした。

選択的夫婦別姓に関しては様々な立場の議員さんがおられますが、それでも稲田朋美議員など政党から求められているであろうスタンスを超えてでも、これまで見過ごされてきた女性たちの不利益の解消に動こうとしている人たちもいる。政治も女性議員の活躍により、少しずつよくなってきていますよ。

地方選挙の投票率の男女別グラフを見ていて、選挙によっては女性のほうが投票率が高いものもあることに気付きました。「女性は男性より政治に興味がない」という偏見がありますが、実際はそんなことはないと感じます。それなのに、当選する女性議員が少ないのは、女性の立候補者が少ないからでしょうね。女性の立候補者を増やせば、女性議員はおのずと増える。女性候補者を増やす政党のがんばりはまだまだ必要ですが、もう少しで世の中が変わる所に来ているのではないかと感じています。

ーーこの結果を受けて、私たちはどんな未来を目指していくべきだと感じますか?

男性の方が「優秀」と考えている人が多いーー。そう最初に言いましたが、今の日本社会を作りあげたのは主に男性たちですよね。確かに、ここまで経済成長はしました。その反面、少子化はどんどん進み、幸福度は先進国の中で最も低い。女性だけでなく、男性も「生産性」や「大黒柱」という言葉で重い荷物を背中の上に乗せられて苦しんでいる。今の社会は、本当にそんな人たちが目指していたような理想的な日本の姿なのでしょうか?

これからは人々のウェルビーイング(身体的・精神的・社会的に幸福な状態)を軸とした、日本の成長や発展を考えて社会や企業は活動していくことが大切だと考えます。そのためには多様性の尊重が重要で、まずは女性の能力を活かすことです。今までほったらかしだったのですから、伸びしろは大きい。だから、まずジェンダー平等を目指すこと。そこを変えていくことが私たちの社会をより良くするのに必要不可欠だと考えています。

|

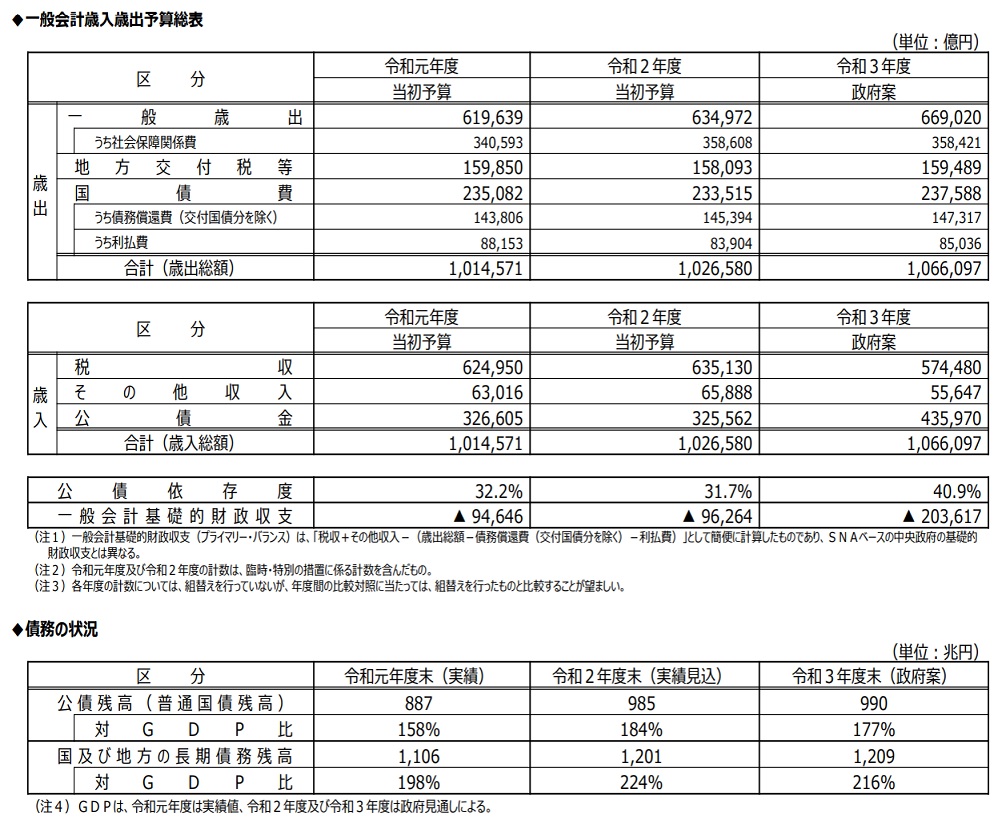

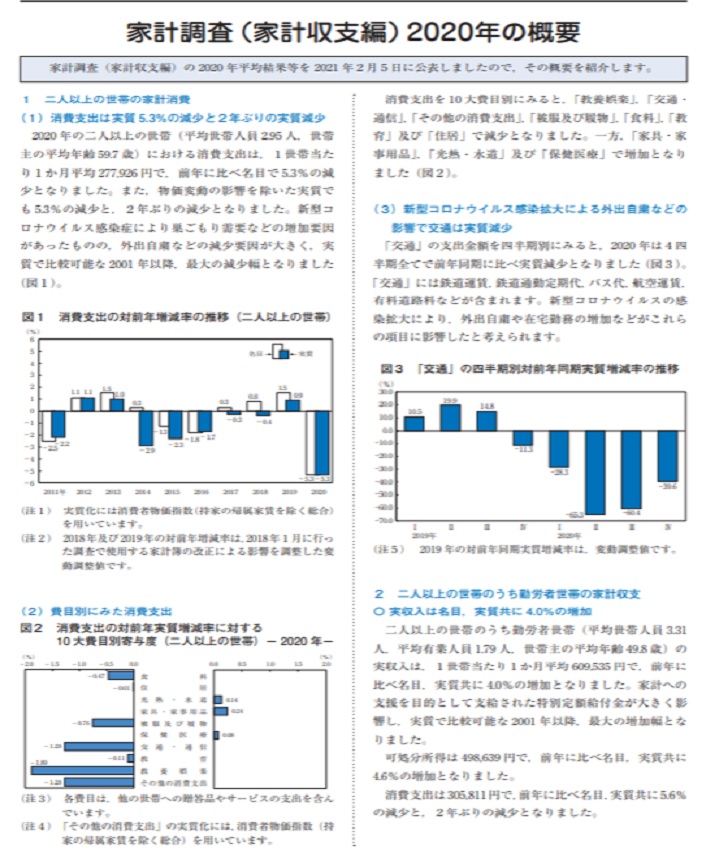

| 第865回 令和3年度(2021年)財政事情 |

財務省

財政事情

|

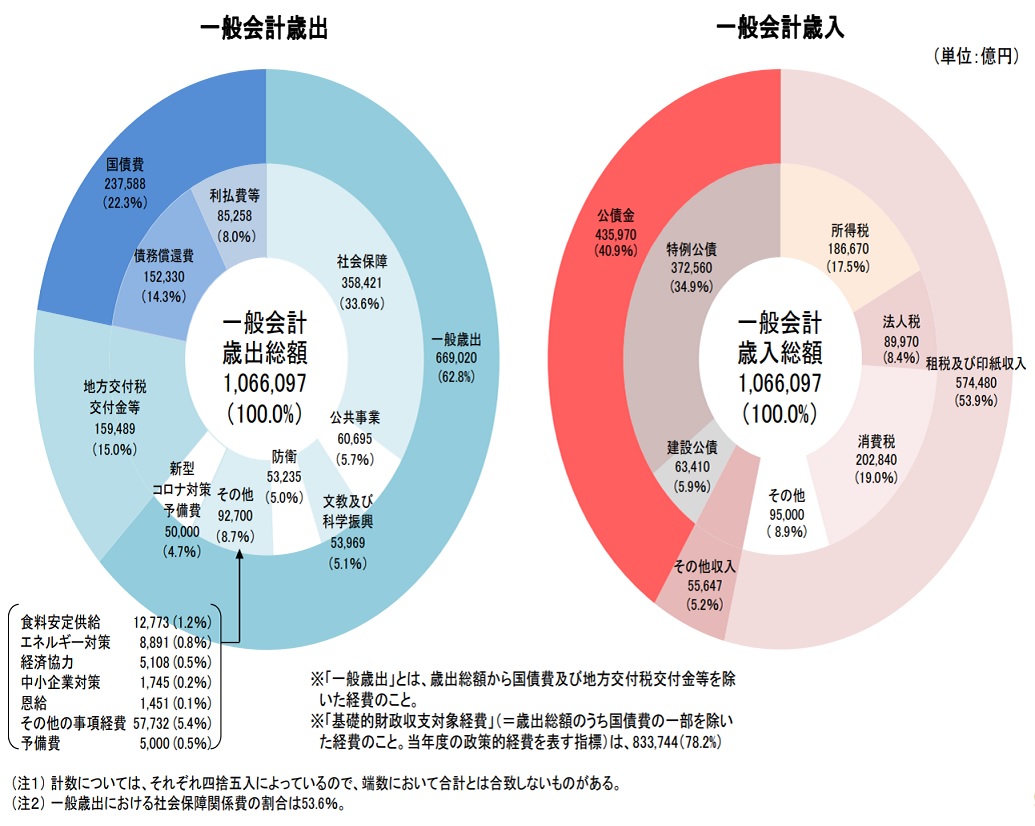

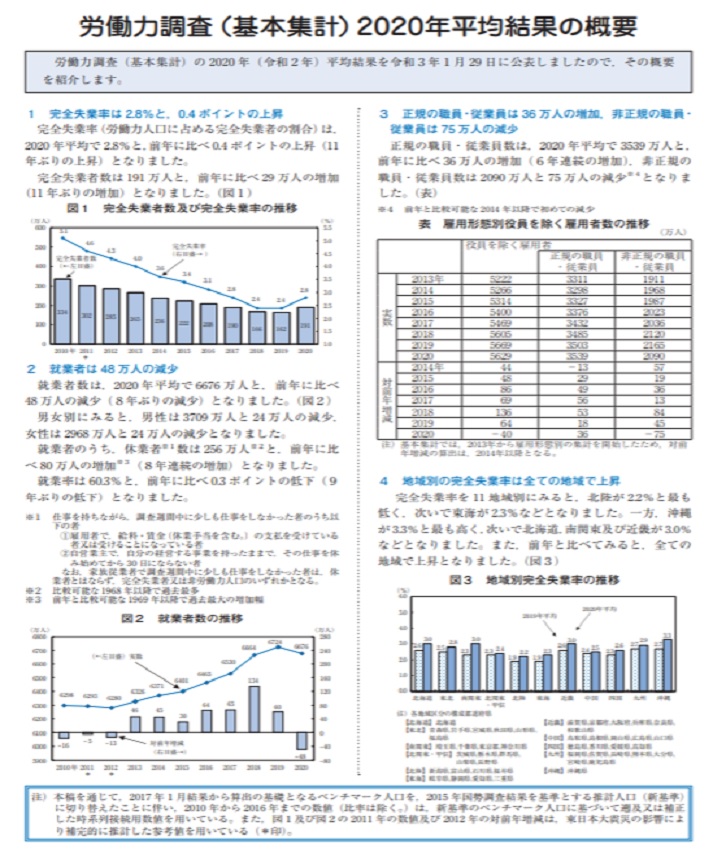

| 第864回 令和3年度(2021年)予算のポイント |

財政健全化の議論停滞 国債依存、7年ぶり4割超 21年度予算

3/27(土) 7:08配信時事通信

一般会計の歳出総額が106.6兆円と過去最大の2021年度予算が成立した。 新型コロナウイルス対策の経費が膨らんだ一方、歳入面では景気低迷で税収が落ち込み、国債依存度は7年ぶりに4割を突破。25年度に国・地方の基礎的財政収支(PB)を黒字化する目標の達成は絶望的だが、財政健全化の議論は停滞している。21年度予算は、20年度第3次補正と一体的な15カ月予算との位置付けだ。感染拡大防止や社会のデジタル化・脱炭素化に向けた経費などが盛り込まれた。一方、政策的経費を税収でどれだけ賄えているかを示すPBは20.4兆円の大幅な赤字。国と地方の長期債務残高は21年度末に1209.4兆円まで膨張し、国内総生産(GDP)に対する比率は216%と主要国で最悪の水準が続く見通しだ。財政制度等審議会(財務相の諮問機関)が18日に開いた分科会で、榊原定征会長は「来年から団塊の世代が後期高齢者になり、社会保障費が増加する」と指摘。「構造的課題への対処が不可欠で、財政健全化の議論を前に進めねばならない」と警鐘を鳴らした。ただ、与野党の間では引き続き積極的な財政出動を求める意見が多い。自民党の閣僚経験者は「やり過ぎるリスクよりも足りないリスクの方が危険だ」として、巨額の新規国債発行による21年度補正予算の編成を主張。立憲民主党などは中小企業への持続化給付金の再支給(予算額7兆円)を求めている。 諸外国も巨額のコロナ対策で財政が悪化している。こうした中、英政府は法人税率の引き上げを決めた。麻生太郎財務相は26日、予算成立を受けて記者会見し、「日本としては直ちに法人税や消費税を上げることを考えているわけではない」と述べた。今夏にまとまる経済財政運営の基本指針「骨太の方針」で健全化の道筋がどのように示されるかが焦点となる。

財務省

令和3年度予算のポイント

|

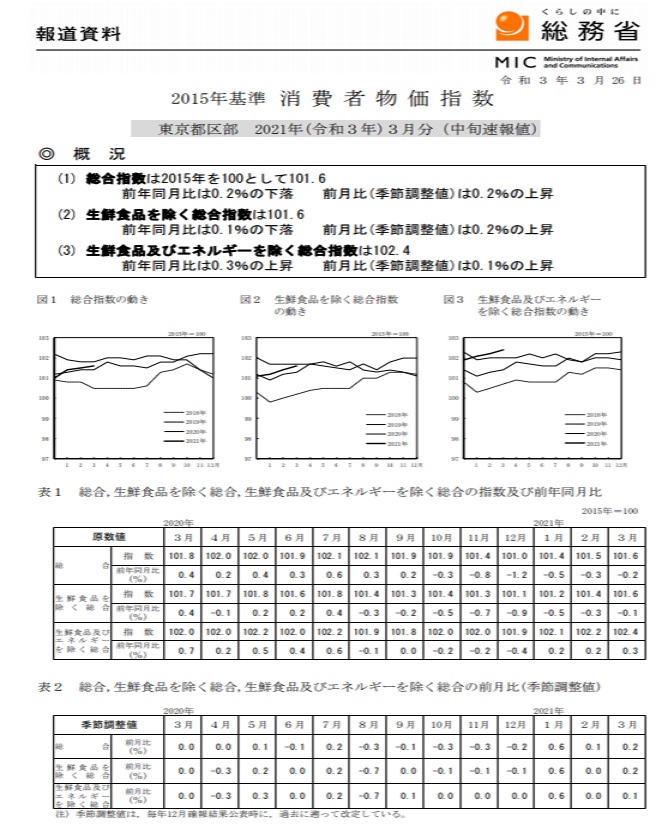

| 第863回2015年基準消費者物価指数東京都区部2021年(令和3年)3月分(中旬速報値) |

2015年基準 消費者物価指数

東京都区部 2021年(令和3年)3月分(中旬速報値)

2021年3月26日公表

|

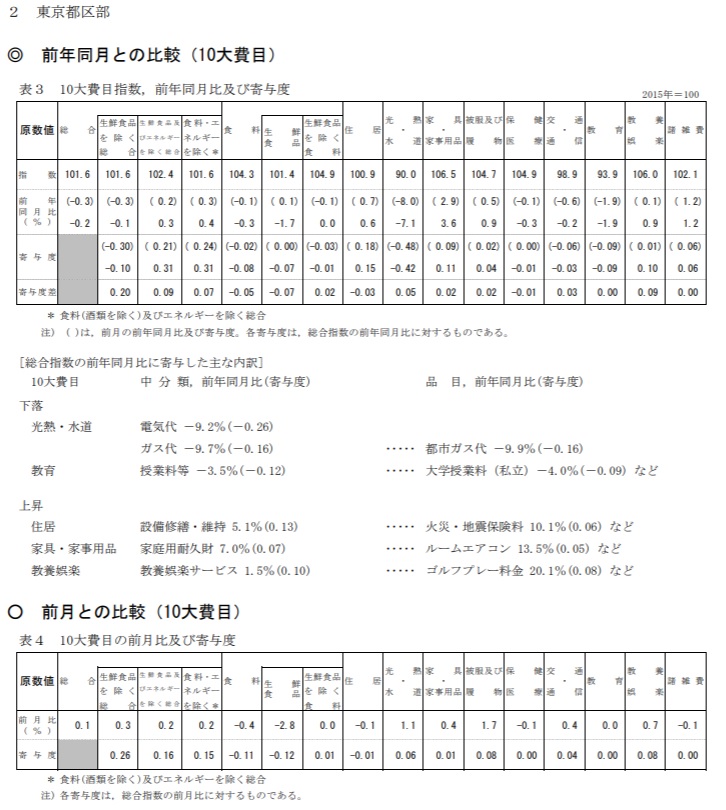

| 第862回 2020年家計調査・労働力調査の概要 |

統計調査ニュース 令和 3年(2021年)3月 No.412

総務省統計局参照

|

| 第861回 コロナ予備費追加支出で大半使い切り |

コロナ予備費追加支出を閣議決定 2兆1千億円超、大半使い切り

共同通信3/23(火) 8:56配信

政府は23日、新型コロナウイルス対策予備費から2兆1692億円を追加支出することを閣議決定した。

生活に困窮する子育て世帯に子ども1人当たり5万円を配る給付金や、営業時間の短縮要請に応じた飲食店への協力金に充てる。

2020年度の補正予算で計11兆5千億円を積み、巨額の計上に批判もあったコロナ予備費は、約5千億円を残して大半を使い切ることになる。

一方、政府は23日にコロナの緊急支援策に関する関係閣僚会議を官邸で開催。企業の資金繰りの強化について検討する見通しだ。

困窮する子育て世帯への給付金は2175億円を、地方創生臨時交付金に1兆5403億円を追加する。

新型コロナウイルス感染症対策予備費(財務省)

|

|

初リリースから19年めの「ソフト家庭決算書」

「2021年版」 ダウンロード&販売開始

90日間試用無料

「家庭決算書」の特徴

・家庭経営に役立ちます。

・財産対照表と消費損益計算書から成り立っています。

・家計簿と違い、一生、継続していきます。

・1年間の家庭生活の成果を計算できます。

・自分たちだけのオリジナルな会計情報です。

・家庭簿記(家庭用複式簿記)を使って作られています。

|

|