第1101回から第1110回

|

|

第1110回

|

家計消費状況調査 ネットショッピングの状況について (二人以上の世帯) |

|

第1109回

|

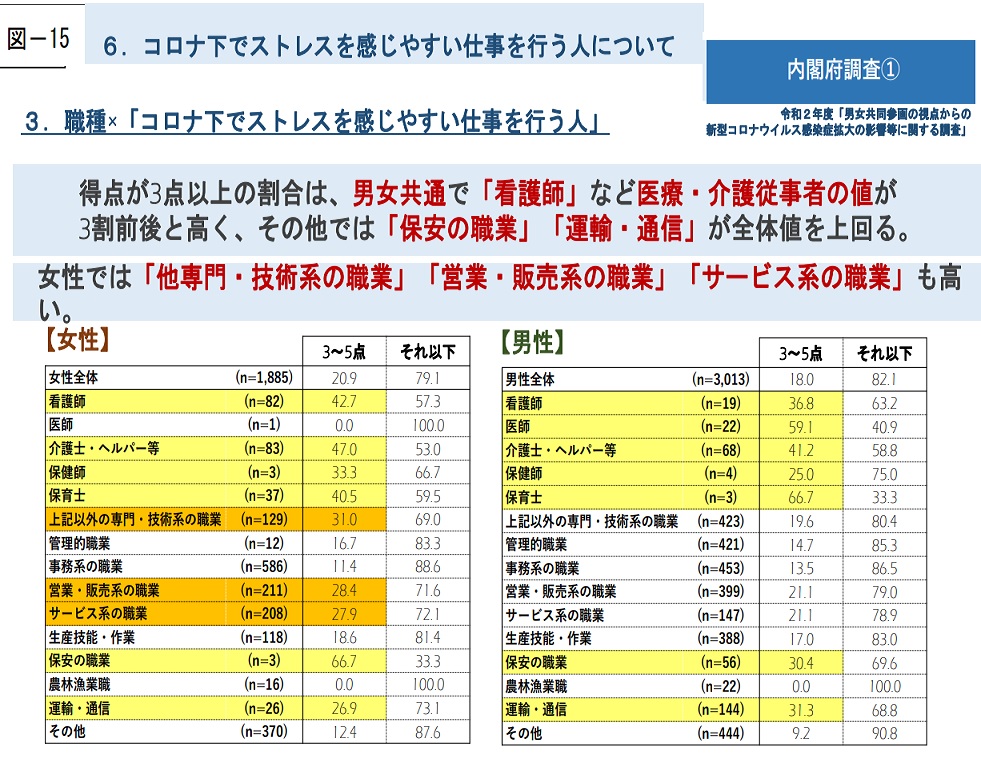

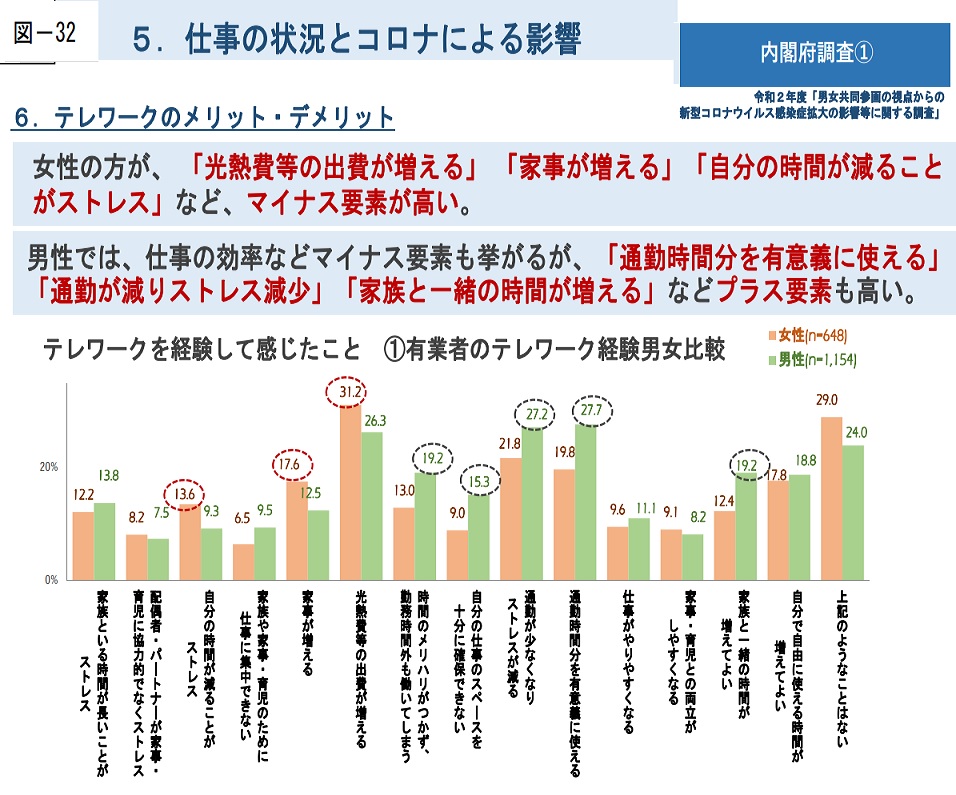

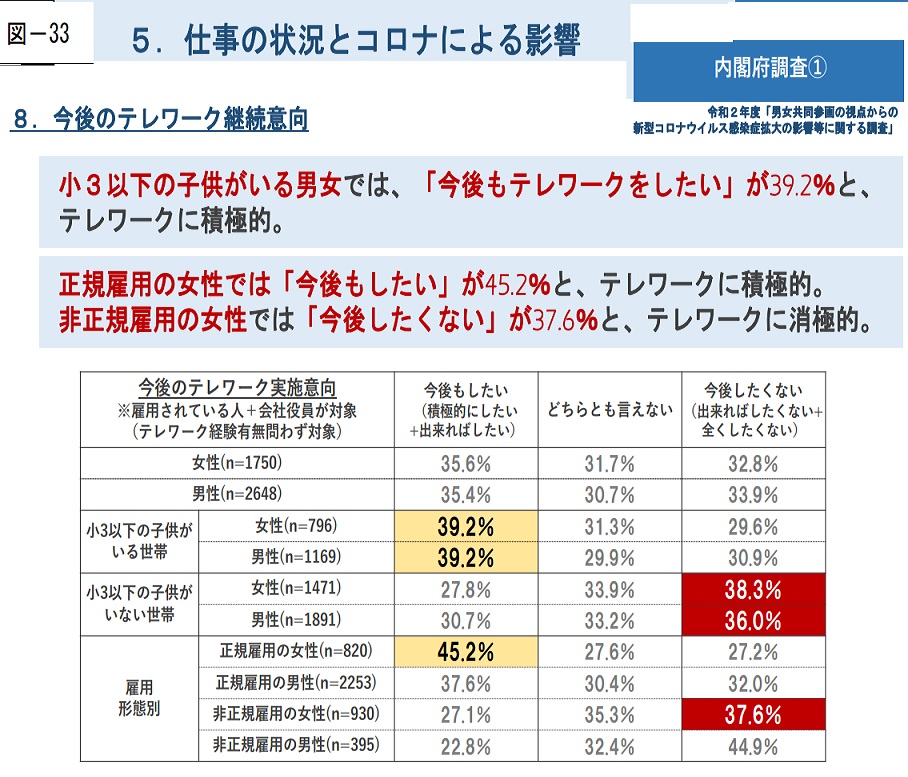

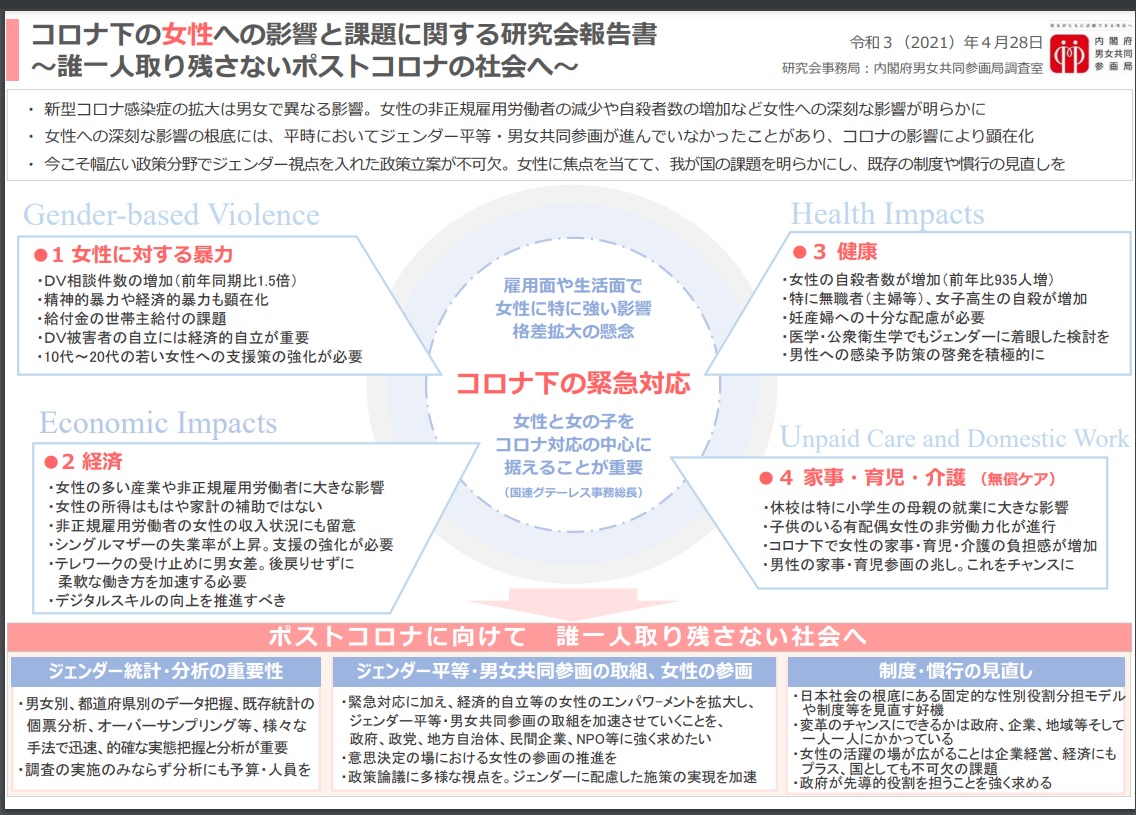

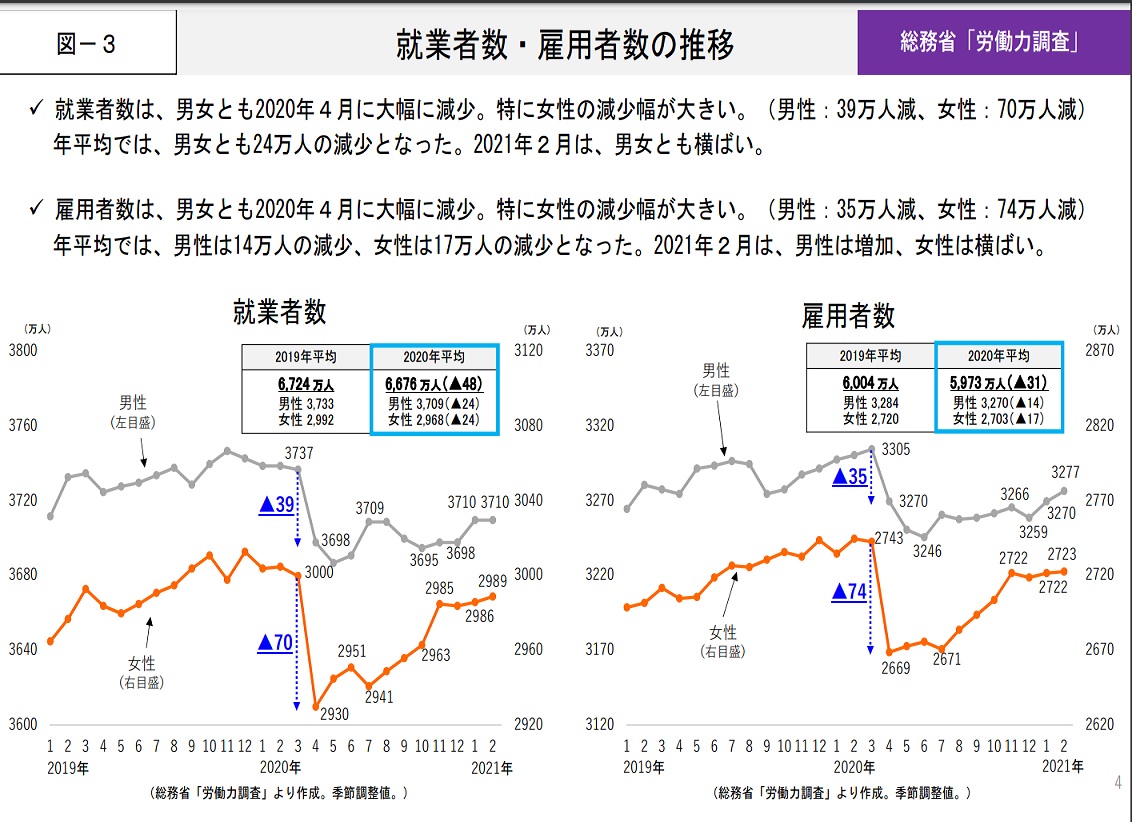

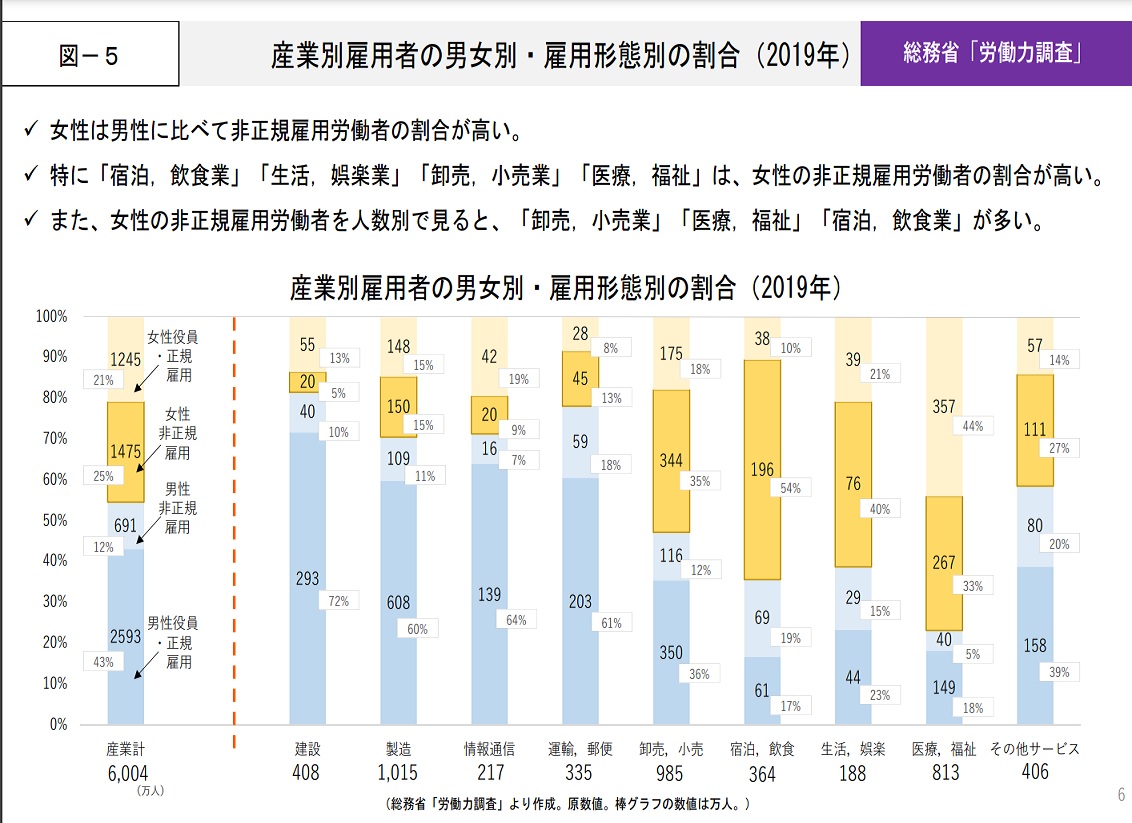

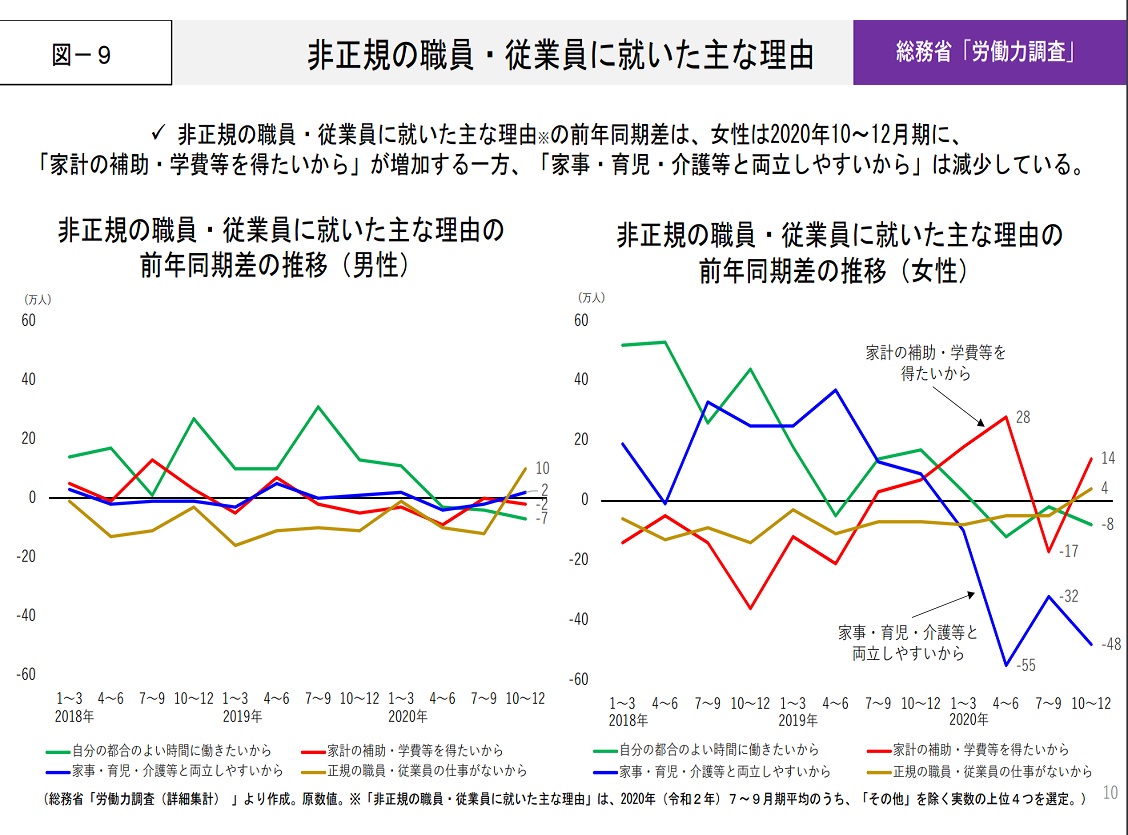

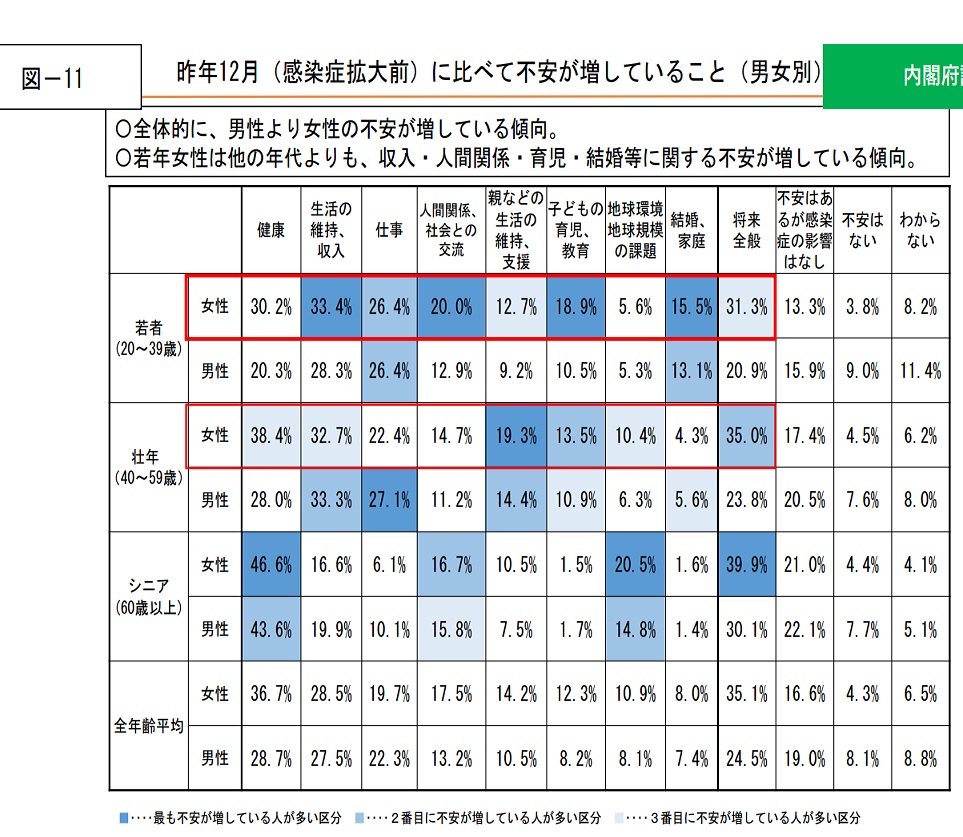

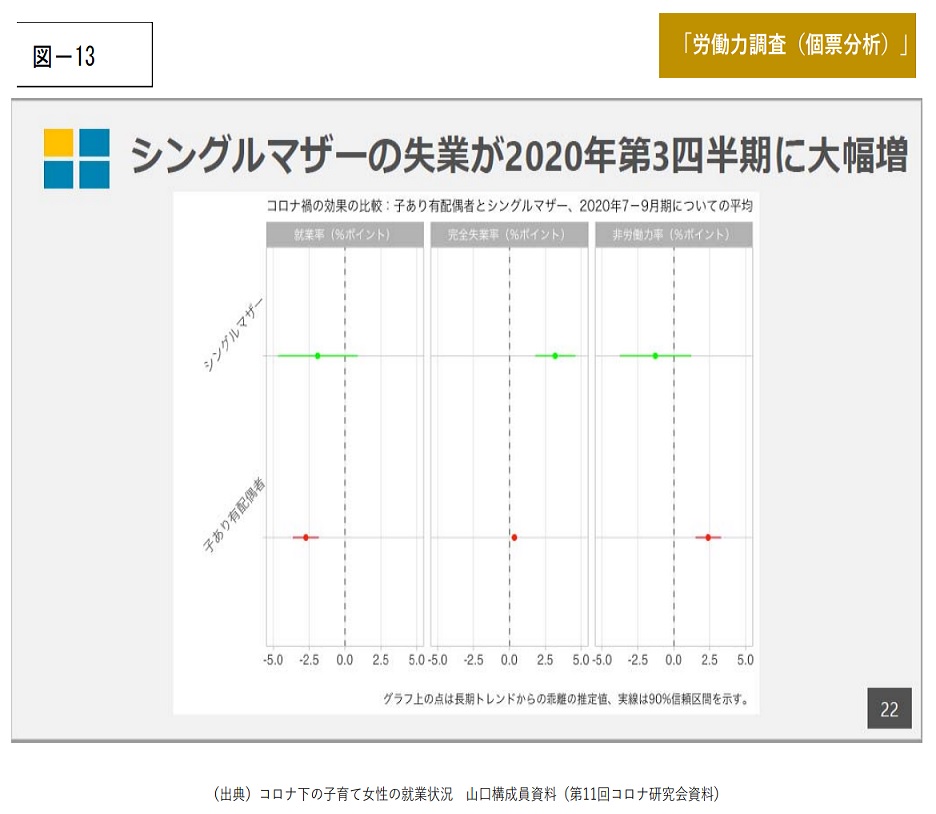

コロナ下の女性への影響と課題その2 |

|

第1108回

|

コロナ下の女性への影響と課題 |

|

第1107回

|

「家政学」という呼称とその影響力 |

|

第1106回

|

家計調査(二人以上の世帯)2022年(令和4年)2月分 (2022年4月5日公表) |

|

第1105回

|

令和3年賃金構造基本統計調査 結果の概況 |

|

第1104回

|

財務省のよくあるご質問と出版物等 |

| 第1103回 |

2022年4月1日の財産対照表と3月分の消費損益計算書を作りましょう! |

| 第1102回 |

仕事と生活の調和 |

|

第1101回

|

物価上昇と緊急対策 |

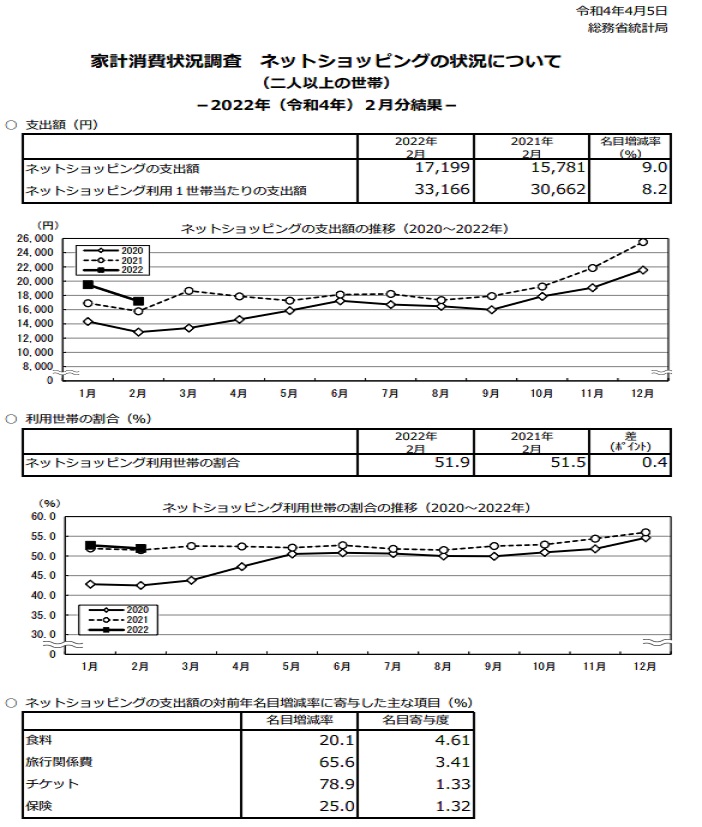

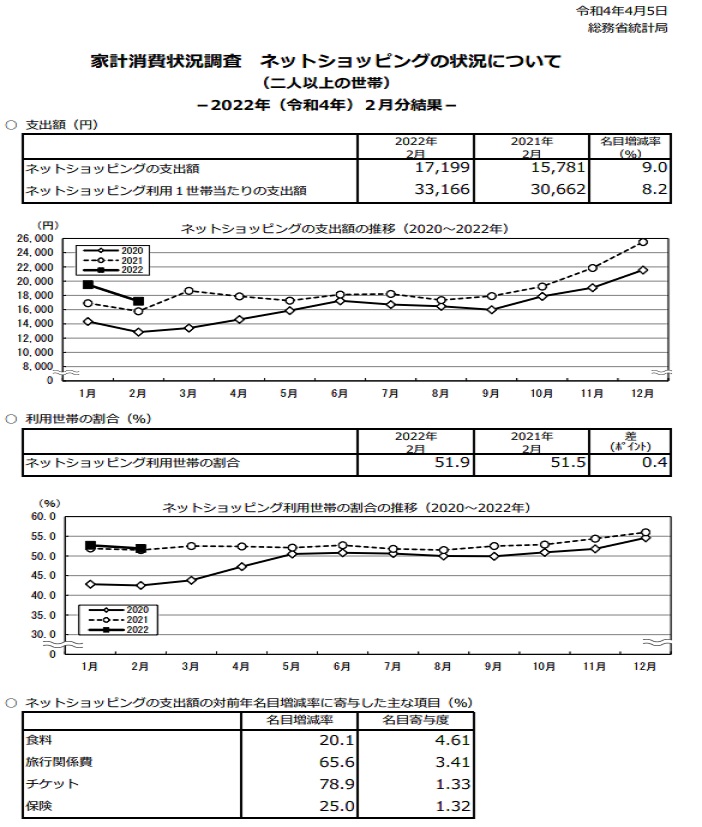

| 1110回 家計消費状況調査 ネットショッピングの状況について (二人以上の世帯) |

家計消費状況調査 ネットショッピングの状況について (二人以上の世帯)

−2022年(令和4年)2月分結果−

令和4年4月5日 総務省統計局

年間収入階級別インターネットを利用した1世帯当たり1か月間の支出(二人以上の世帯)

家計消費状況調査

2022年2月

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 項目 |

単位 |

平均 |

200万円未満 |

300〜400万円 |

500〜600万円 |

900〜1,000万円 |

1,000〜1,250万円 |

1,500〜2,000万円 |

2,000万円以上 |

| 世帯数分布(抽出率調整) |

1万分比 |

10,000 |

665 |

1,475 |

1,062 |

486 |

668 |

185 |

124 |

| 集計世帯数 |

世帯 |

19,693 |

1,378 |

3,013 |

2,085 |

918 |

1,231 |

329 |

226 |

| 世帯人員 |

人 |

2.93 |

2.34 |

2.49 |

3.07 |

3.39 |

3.46 |

3.36 |

3.15 |

| 有業人員 |

人 |

1.50 |

0.78 |

1.04 |

1.64 |

2.09 |

2.15 |

2.25 |

2.08 |

| 世帯主の年齢 |

歳 |

60.5 |

68.4 |

66.4 |

57.1 |

54.6 |

54.5 |

55.2 |

58.4 |

| インターネットを利用した支出総額(22品目計) |

円 |

17,199 |

6,410 |

9,937 |

16,371 |

23,862 |

30,697 |

40,966 |

57,082 |

| 〔贈答用〕贈答品 |

円 |

540 |

207 |

367 |

640 |

824 |

614 |

1,594 |

1,544 |

| 自宅用計 |

円 |

16,659 |

6,203 |

9,570 |

15,730 |

23,038 |

30,083 |

39,372 |

55,538 |

| 〔自宅用〕計(食料) |

円 |

4,345 |

2,381 |

2,980 |

3,808 |

5,216 |

7,974 |

11,149 |

13,641 |

| 〔自宅用〕食料品 |

円 |

3,078 |

1,846 |

2,256 |

2,743 |

3,427 |

5,567 |

7,476 |

8,087 |

| 〔自宅用〕飲料 |

円 |

715 |

378 |

404 |

540 |

995 |

1,289 |

2,266 |

3,941 |

| 〔自宅用〕出前 |

円 |

551 |

157 |

320 |

526 |

794 |

1,119 |

1,407 |

1,613 |

| 〔自宅用〕家電 |

円 |

1,142 |

519 |

494 |

1,401 |

1,380 |

2,076 |

2,182 |

3,516 |

| 〔自宅用〕家具 |

円 |

380 |

81 |

237 |

472 |

471 |

596 |

414 |

1,196 |

| 〔自宅用〕計(衣類・履物) |

円 |

1,871 |

437 |

863 |

1,863 |

3,156 |

3,844 |

4,865 |

7,450 |

| 〔自宅用〕紳士用衣類 |

円 |

458 |

60 |

210 |

396 |

1,016 |

738 |

1,608 |

1,766 |

| 〔自宅用〕婦人用衣類 |

円 |

971 |

267 |

456 |

841 |

1,475 |

2,441 |

2,196 |

4,140 |

| 〔自宅用〕履物・その他の衣類 |

円 |

442 |

110 |

197 |

625 |

665 |

665 |

1,062 |

1,543 |

| 〔自宅用〕計(保健・医療) |

円 |

947 |

409 |

766 |

883 |

1,123 |

1,439 |

1,186 |

3,883 |

| 〔自宅用〕医薬品 |

円 |

228 |

90 |

141 |

204 |

241 |

409 |

283 |

725 |

| 〔自宅用〕健康食品 |

円 |

719 |

319 |

625 |

679 |

881 |

1,031 |

903 |

3,158 |

| 〔自宅用〕化粧品 |

円 |

767 |

199 |

422 |

690 |

1,153 |

1,309 |

2,278 |

2,050 |

| 〔自宅用〕自動車等関係用品 |

円 |

410 |

119 |

227 |

391 |

441 |

429 |

416 |

249 |

| 〔自宅用〕書籍 |

円 |

388 |

169 |

228 |

389 |

565 |

795 |

955 |

1,098 |

| 〔自宅用〕音楽・映像ソフト、パソコン用ソフト、ゲームソフト |

円 |

380 |

96 |

214 |

353 |

469 |

746 |

461 |

738 |

| 〔自宅用〕計(デジタルコンテンツ) |

円 |

424 |

142 |

174 |

325 |

557 |

786 |

1,408 |

1,383 |

| 〔自宅用〕電子書籍 |

円 |

201 |

99 |

112 |

142 |

308 |

438 |

668 |

881 |

| 〔自宅用〕ダウンロード版の音楽・映像、アプリなど |

円 |

223 |

43 |

62 |

183 |

249 |

348 |

740 |

502 |

| 〔自宅用〕保険 |

円 |

1,039 |

324 |

744 |

994 |

1,135 |

1,721 |

1,212 |

2,972 |

| 〔自宅用〕計(旅行関係費) |

円 |

1,358 |

332 |

455 |

893 |

2,109 |

2,971 |

4,847 |

10,139 |

| 〔自宅用〕宿泊料、運賃、パック旅行費(インターネット上での決済) |

円 |

976 |

242 |

288 |

615 |

1,338 |

2,419 |

4,251 |

8,450 |

| 〔自宅用〕宿泊料、運賃、パック旅行費(上記以外の決済) |

円 |

382 |

90 |

167 |

279 |

771 |

552 |

596 |

1,690 |

| 〔自宅用〕チケット |

円 |

476 |

179 |

197 |

498 |

763 |

813 |

991 |

1,201 |

| 〔自宅用〕上記に当てはまらない商品・サービス |

円 |

2,734 |

818 |

1,570 |

2,768 |

4,501 |

4,584 |

7,009 |

6,021 |

| インターネットを通じて注文をした世帯数 |

世帯 |

9,907 |

326 |

1,101 |

1,170 |

623 |

895 |

262 |

170 |

| インターネットを通じて注文をした世帯(1万分比) |

1万分比 |

5,186 |

162 |

553 |

605 |

334 |

492 |

149 |

95 |

| インターネットを通じて注文をした世帯当たりの支出総額 |

円 |

33,166 |

26,330 |

26,484 |

28,712 |

34,724 |

41,634 |

50,871 |

74,349 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 1107回 「家政学」という呼称とその影響力 |

「家政学」という呼称とその影響力

(参照)

国連 ミレニアム開発目標 2011 ポジション・ステートメント (P41〜P44)

国際家政学会

【翻訳監修】 一般社団法人日本家政学会家政学原論部会

「家政学原論行動計画 2009-2018」第 4 グループ

IFHE ポジション・ステートメント 2008:21 世紀の家政学

序文

国際家政学会 IFHE は,十数年間にわたる世界各国のさまざまなイニシアティブを経て

1908 年に設立された。このポジション・ステートメントは,IFHE の歴史的背景やこれまでに採択された宣言や専門用語およびその定義を踏まえつつ,家政学という専門分野を現代の文脈で捉え,21世紀,そしてさらなる未来に向けて,家政学が達成しうる将来ビジョンを示している。

「IFHE ポジション・ステートメント:21世紀の家政学」は,IFHE がその目的を達成するためのプラットホームの役割を果たす。家政学の持つ多様性を認識し,教育,ビジネス,社会,

経済,スピリチュアル,文化技術,地理,そして政治的な観点からの問題解決のために必要と

される多様な方法論についても包括的に捉えようとするものである。

このポジション・ステートメントは,家政学を現代社会の中に位置づけるとともに,家政学の持つ意義を肯定的に説明する論拠を提供する意味でも有用なものとなるだろう。

家政学

家政学は,個人・家族・コミュニティが最適かつ持続可能な生活を達成するための学際的な学問である。設立当初,家政学は家族・家庭や世帯に関する学問であったが,個人や家族の能力,個人や家族の選択・優先事項はその内部に留まらず,より広く地域や地球規模の(glocal)

コミュニティを含むすべての社会レベルに影響を及ぼすということが理解されるにつれ,21世紀にはその研究対象をより広い生活環境全般へと拡大させた。家政学者の関心事は,個人・

家族・コミュニティのエンパワー(Empowerment)と福祉(Well-being)の実現,有償・無償

の労働・ボランティアを通して一生の間に直面するであろうさまざまな状況に対応していくための生涯学習の能力を開発していくことである。家政学者は個人,家族,共同体を支持し,擁護する。

家政学は多種多様な学問分野と関連しており,学際的で学問の垣根を超えた (trans-disciplinary)研究を通して,あらゆる分野を統合する学問である。このようなあらゆる学問分野の知見の結合は家政学にとって極めて重要である。それは,日常生活の現象や課題

はもとより一面的なものではないからである。家政学が取り入れる学問の内容は。主に食物・

栄養・健康,繊維・被服,住居,消費や消費科学,生活経営,デザインと技術,食品科学とホ

スピタリティ,人間発達と家族論,教育とコミュニティサービス等である。

このようにさまざまな学問分野から知見を取り入れることは家政学の強みであり,これによ

り,ある課題に対する家政学の説明能力が拡大,発展していくのである。このような学際性は,

最適で持続可能な生活を達成するという目的と相まって,家政学が政治的,社会的,文化的,

生態学的,経済的,技術的なシステムに地域性も考慮しつつ,グローバルな規模で関わり,変

革を促していくことで,社会におけるあらゆる側面に影容を与える可能性を秘めていることを

示唆している。そして,この可能性は,看護・介護(ケア)共有(シェア),正義,責任,コ

ミュニケーション,熟考,将来を見通す力といった価値に基づく家政学の倫理に拠っている。

家政学は以下の 4 つの次元あるいは実践分野に分類することができる。

・学問領域として:専門職や社会のために学者を教育し,研究を行い。新しい知識や考

え方を創造すること。

・日常生活分野として:人間の成長の可能性を引き出し,基本的欲求の充足を満たすこ

とのできる家族・家庭,世帯,コミュニティをつくること。

・ カリキュラムとして:生徒が自らの資源や能力を発見し,将来の選択や生活能力を身

に付けさせること。

・政策に影響や発展をもたらす社会的領域として:個人,家族,コミュニティをエンパ

ワーし,福祉を向上させ,快適な生活の実現,および持続可能な将来を創り出すこと

を促進するような政策が形成されることに寄与する。

上記 4 領域の目標を達成させることは,家政学が常に進化し,その実践方法も常に新しくな

っていくことを意味する。これは家政学の重要な特性であり,21世紀に求められる「皆が“ノ

ービス・エキスパート“になること」とリンクしている。ノービス・エキスパートとはつまり,

社会が新しい課題とともに常にそして急速に変化する中で,新しいことの習得に長けるという

ことである。

家政学専門家が備えるべき資質

家政学と認識するすべての分野・学問領域・専門職にとって不可欠な要件として,少なくと も以下 3 点の本質的な側面が存在する。

1. 個人,家族の日常生活における基本的なニーズ,および関心事に焦点を当てていること。そして,それらの重要性を共同体,社会,地球規模で捉え,常に変化し,新たな 課題が生起している現代社会において,個人・コミュニティのウェルビーイング Well-being が充実するよう注力していること。

2. 学際的で学問の垣根を超えた視点での調査研究や関連の理論的パラダイムを通じて,

多様な分野の知識・プロセス・技術を統合していること。かつ,

3. 個人・家族・コミュニティのウェルビーイング Well-being を促進し擁護するための,

批判的・変革的・開放的な行動を起こす能力を証明すること。

家政学のもつこれらの側面を相互に作用させていくことは,専門職が未来においても持続的であるための基盤となる。これらの独自性によって,家政学は他の専門職と協力するという独特な位置づけをされるのである。

「家政学」という呼称

この分野を表現するのは「家政学」という呼称が一般的である。学会の歴史をさかのぼれば,

翻訳の難しさも含めて,この分野の名称をどうするかについてさまざまな議論が展開されてき

た。国際的には家政学という呼称が一貫して用いられており,それは専門内外で認識されている。今後,IFHE

は,この専門の名称を変えるのではなく,再ブランド化,学問の位置づけを 再度しっかりと行っていきたいと考えている。

家政学の影響力

家政学は現在再び注目を集めている重要な専門分野である。現代社会は産業社会から知識基盤社会,グローバル社会へと前例をみない変化をとげており,社会,文化に多大な影守を与えている。情報社会は複雑かつ多様であり,先を見通すことが難しい社会である。我々は,持続可能な発展が可能であるよう我々の住む社会を改善し続けなければならないと同時に,これま

で社会が価値を置いてきた要素を保持し続けるという強い責務も負っている。ここに家政学の可能性があり,家政学の可能性が再度注目される理由である。家政学が果たす役割の例として,以下が挙げられる。

家政学は,「家族」という概念を政治的問題の中心に据え,世界中の家族生活に大きな影響を与えた国際家族年の制定に大きな役割を果たしている。

・貧困緩和・男女平等・社会正義は,家政学の主たる関心事であり,それぞれの分野でさまざまなプロジェクトが行われている。

・ IFHE は国際的なNGOであり,国連 ECOSOC(経済社会理事会),FAO(食料農業

機関),UNESCO(国連教育科学文化機関),UNICEF(国際子ども基金)および欧州評議会の諮問資格を持っている。

・家政学は他のNGOと協働して,世界の多くの家族の生活を向上させている。具体的に協働が行われている分野としては,平和教育,ジェンダー・女性のエンパワーメン

ト,リプロダクテイプ・ヘルス,HIV やエイズ,困難を抱える家族への介入や他の人権に関わる問題である。

・家政学は多様な家族や世帯のウェルビーイング Well-being を高めるため,関連事項に関する積極的なロビー活動を行っている。

・家政学の専門家は家政学や消費者サービスに関わる企業や組織のコンサルタントと

して活動している。また,自分達の能力を活かし積極的に企業家としても活動してい

る。

・ 国際家政学デーにおける現在の4カ年テーマ「持続可能な発展」は,家族生活にポジ ティブな影導を及ぼす強い力となっている。

・ 家政学の専門家は世界中の個人,家族のウェルビーイング Well-being を強く推進する。学校教育や大学のカリキュラムはそのよい例である。

今後 10 年の方向性

IFHEの今後10 年の活動の中心は時代に左右されないこと・時代遅れにならないこと(Future Proofing),すなわち,将来を予測し,起こりうるネガティブな結果を最小限に抑えつつ,チ ャンスを確実に捉えていくことである。家政学,そして IFHE の Future Proofing は難しいが, それは家政学(者)が持続可能なビジョンを持つために必要不可欠なことである。IFHEは, これまでの歴史的経緯を踏まえ,またそれを批判的に検討しながら,家政学およびその関連分野にとっての持続可能性,アドボカシィ,望ましい将来の創造を検討する戦略をスタートさせている。

2008年のIFHE 国際会議家政学:過去を反映し未来を創造する,この IFHE ポジショ

ン・ステートメント 21世紀の家政学とも,この戦略を進める第一歩となるものである。

IFHE ポジション・ステートメントは Dr. Donna Pendergast を委員長とするシンクタンク委 員会を中心に,各国の家政学者,2005-2007 年 IFHE 代表メンバーによる協議のもとに策定されたものであり,国際家政学会のこれまでの活動の歴史を踏まえながら IFHE およびそのメン バーに対して今後の活動の基盤を提供することを目的とするものである。

|

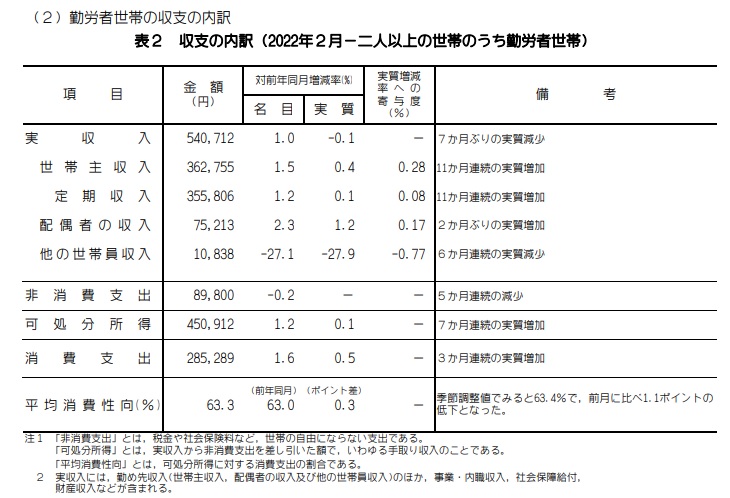

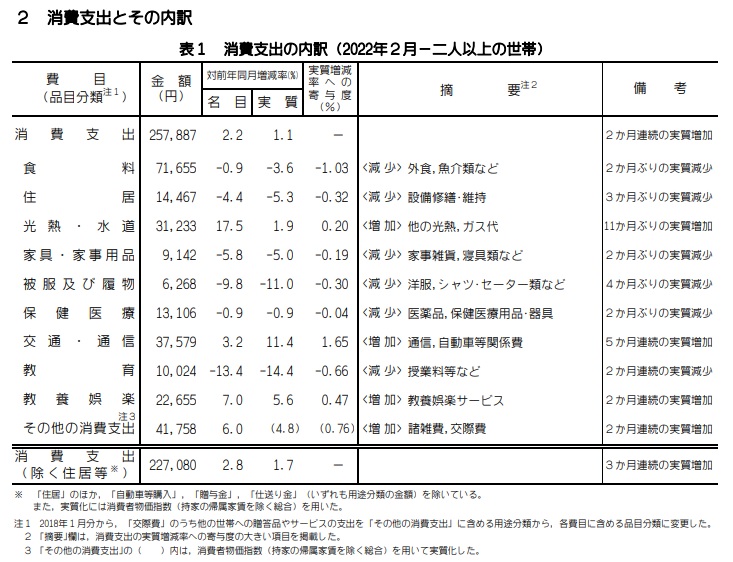

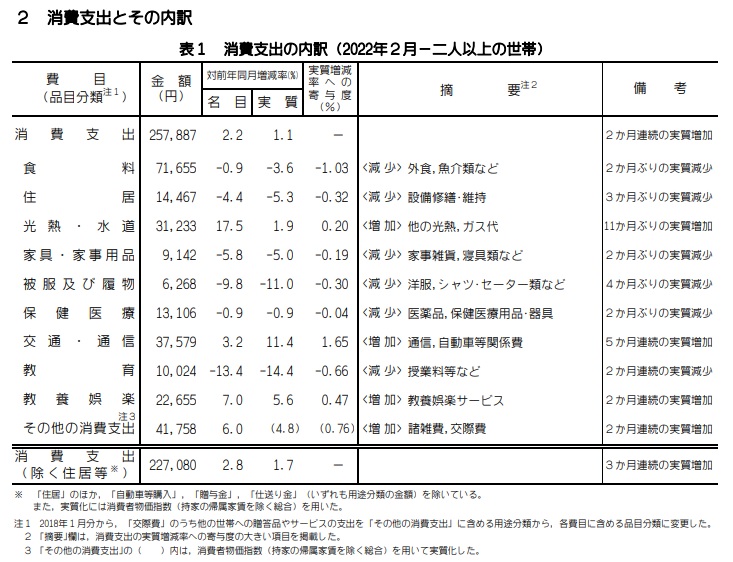

| 1106回 家計調査(二人以上の世帯)2022年(令和4年)2月分 (2022年4月5日公表) |

家計調査(二人以上の世帯)2022年(令和4年)2月分(2022年4月5日公表)

(総務省)

| |

年平均(前年比 %) |

月次(前年同月比,【 】内は前月比(季節調整値) %) |

| 2019年 |

2020年 |

2021年 |

2021年11月 |

12月 |

2022年1月 |

2月 |

【二人以上の世帯】

消費支出(実質) |

1.5 |

▲5.3 |

0.7 |

▲1.3

【▲0.9】 |

▲0.2

【0.2】 |

6.9

【▲1.2】 |

1.1

【▲2.8】 |

| 消費支出(変動調整値注)(実質) |

0.9 |

- |

- |

-

【-】 |

-

【-】 |

-

【-】 |

-

【-】 |

| 【勤労者世帯】 実収入(名目,< >内は実質) |

4.9

<4.3> |

4.0

<4.0> |

▲0.7

<▲0.4> |

1.8

<1.1> |

5.5

<4.6> |

2.2

<1.6> |

1.0

<▲0.1> |

実収入(変動調整値注)

(名目,< >内は実質) |

1.1

<0.5> |

-

<-> |

-

<-> |

-

<-> |

-

<-> |

-

<-> |

-

<-> |

注 調査方法の変更の影響による変動を調整した推計値

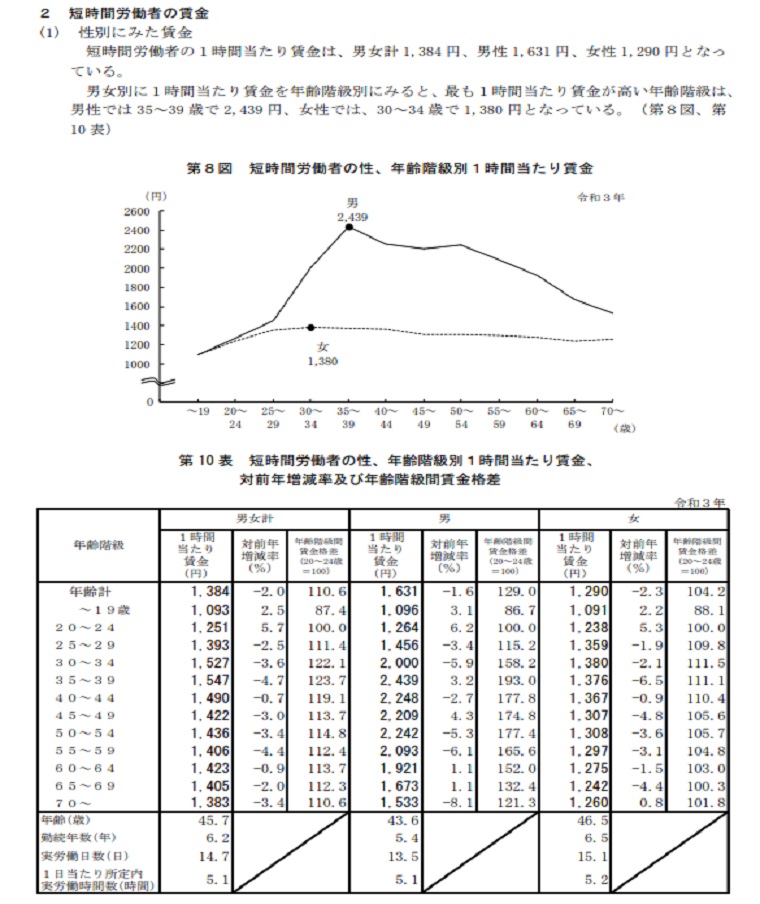

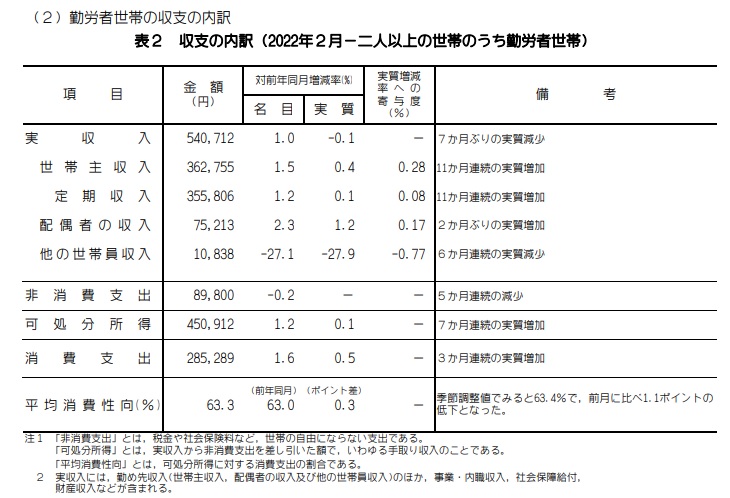

≪ポイント≫

消費支出

消費支出(二人以上の世帯)は, 1世帯当たり 257,887円

前年同月比 実質 1.1%の増加 名目 2.2%の増加

前月比(季節調整値) 実質 2.8%の減少

実収入

勤労者世帯の実収入(二人以上の世帯)は,1世帯当たり 540,712 円

前年同月比 実質 0.1%の減少 名目 1.0%の増加

2022年(令和4年)度月次推移表

単位:円

|

2022年(令和4年)度 |

2021年(令和3年)度 |

2020年(令和2年)度 |

|

実収入 |

消費支出 |

収支差額 |

実収入 |

消費支出 |

収支差額 |

実収入 |

消費支出 |

収支差額 |

| 1月 |

479,805 |

287,801 |

192,004 |

469,254 |

267,760 |

201,494 |

484,697 |

287,173 |

197,524 |

| 2月 |

540,712 |

257,887 |

282,825 |

535,392 |

252,451 |

282,941 |

537,666 |

271,735 |

265,931 |

| 3月 |

|

|

|

484,914 |

309,800 |

175,114 |

490,589 |

292,214 |

198,375 |

| 4月 |

|

|

|

543,063 |

301,043 |

242,020 |

531,017 |

267,922 |

263,095 |

| 5月 |

|

|

|

489,019 |

281,063 |

207,956 |

502,403 |

252,017 |

250,386 |

| 6月 |

|

|

|

904,078 |

260,285 |

643,793 |

1,019,095 |

273,699 |

745,396 |

| 7月 |

|

|

|

668,062 |

267,710 |

400,352 |

685,717 |

266,897 |

418,820 |

| 8月 |

|

|

|

555,009 |

266,638 |

288,371 |

528,891 |

276,360 |

252,531 |

| 9月 |

|

|

|

481,800 |

265,306 |

216,494 |

469,235 |

269,863 |

199,372 |

| 10月 |

|

|

|

549,269 |

281,996 |

267,273 |

546,786 |

283,508 |

263,278 |

| 11月 |

|

|

|

481,838 |

277,029 |

204,809 |

473,294 |

278,718 |

194,576 |

| 12月 |

|

|

|

1,102,091 |

317,206 |

784,885 |

1,045,032 |

315,007 |

730,025 |

| 合計 |

|

|

|

7,263,789 |

3,348,287 |

3,915,502 |

7,314,422 |

3,335,113 |

3,979,309 |

| 平均 |

|

|

|

605,315 |

279,023 |

326,291 |

609,535 |

277,926 |

331,609 |

|

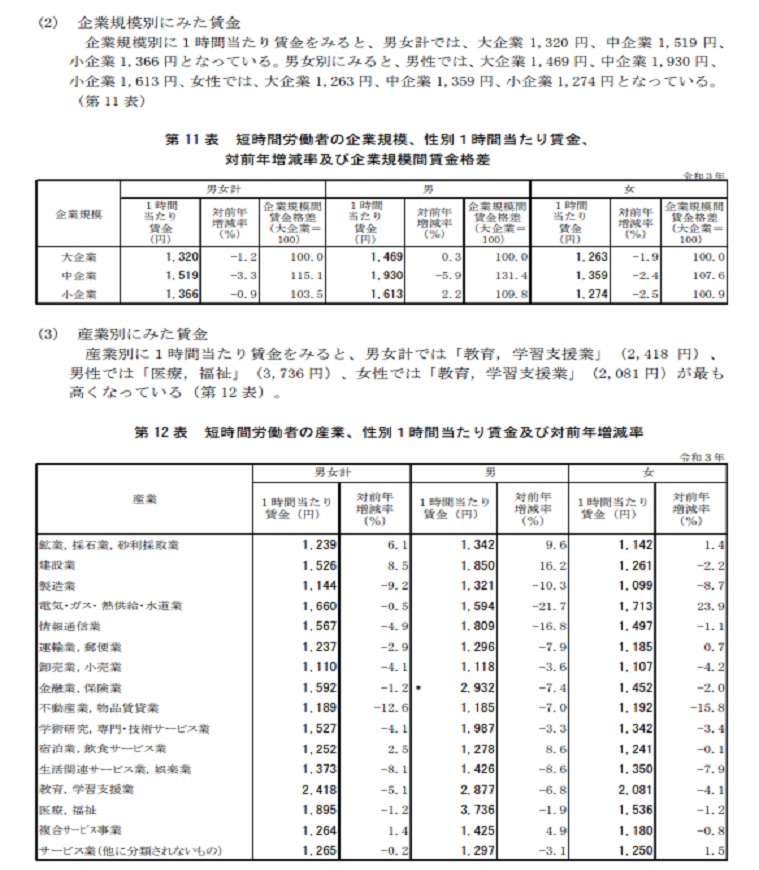

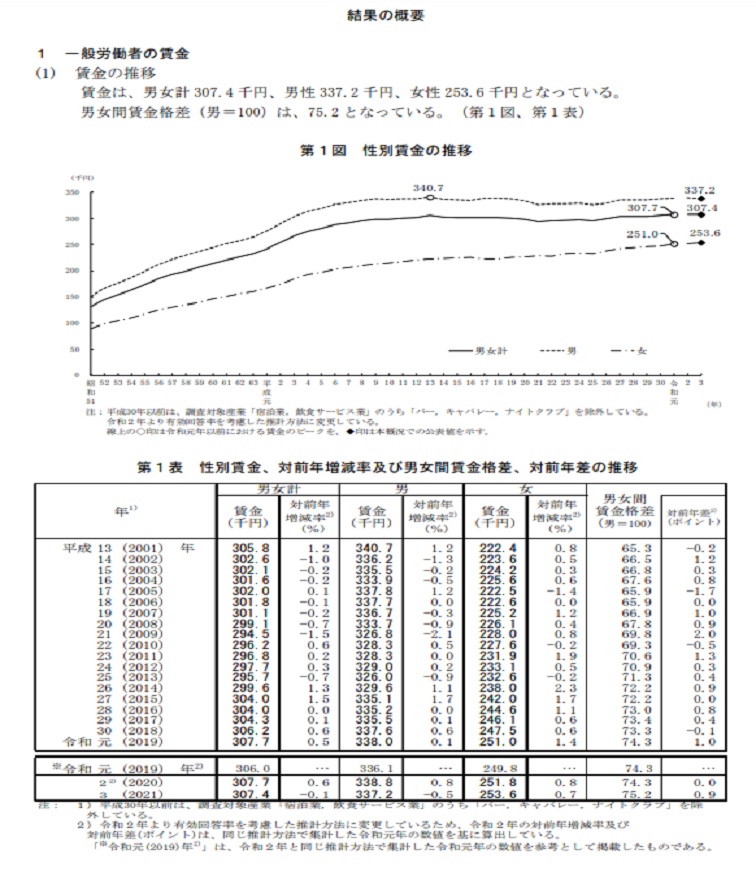

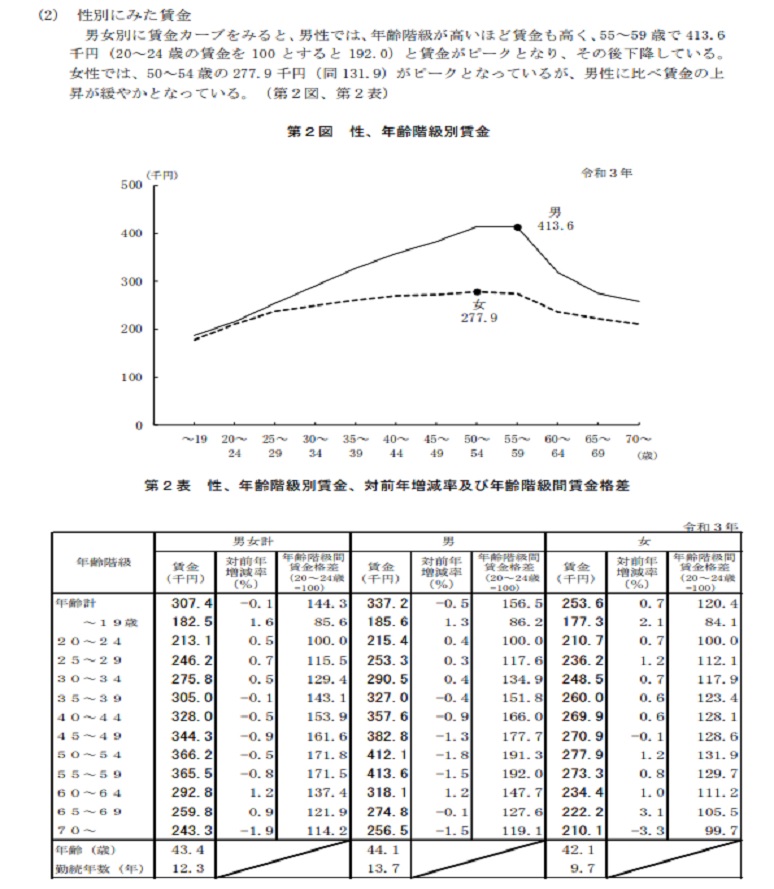

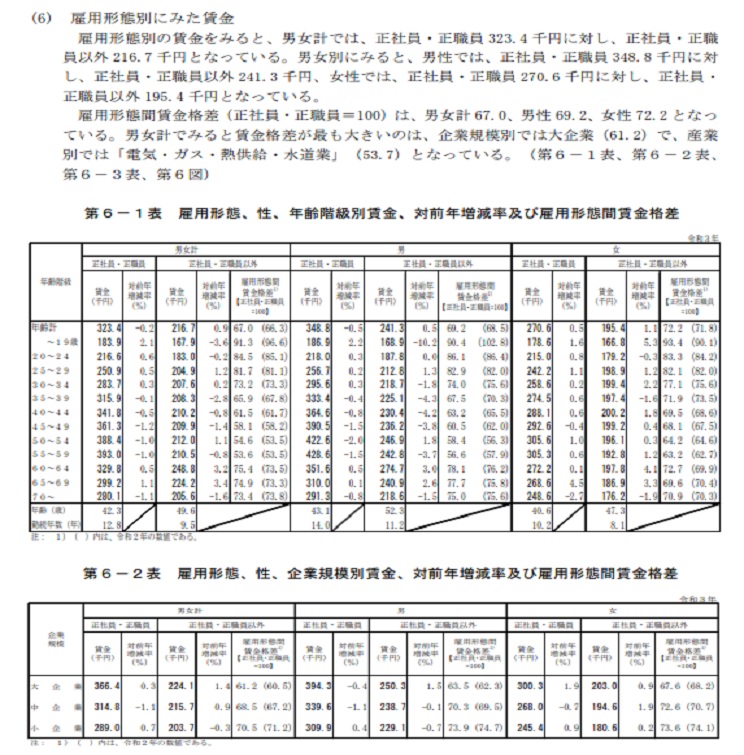

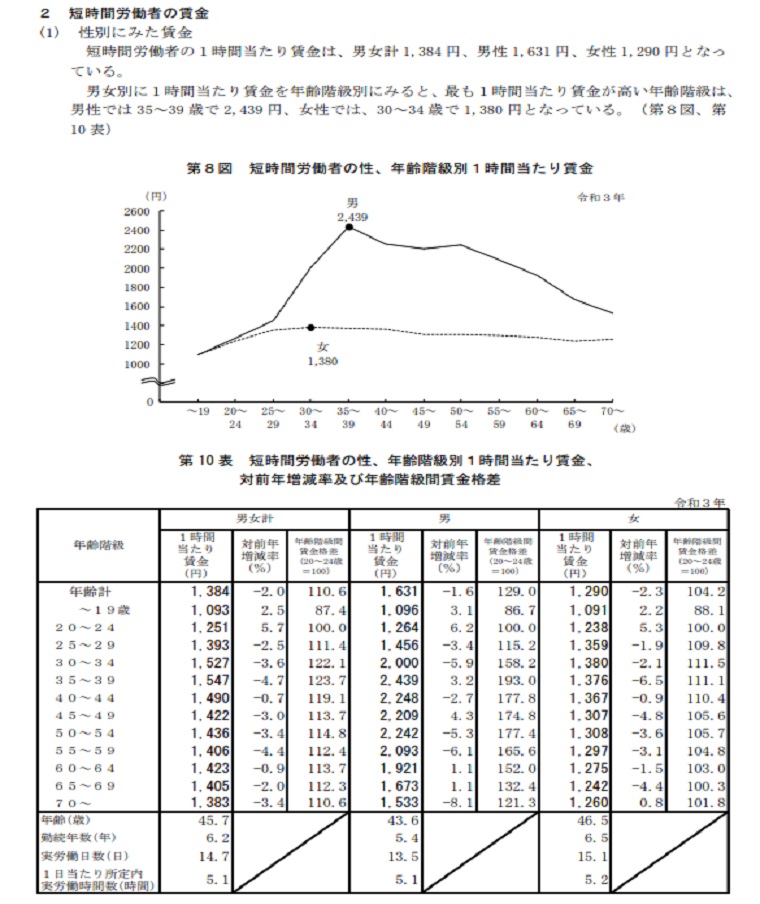

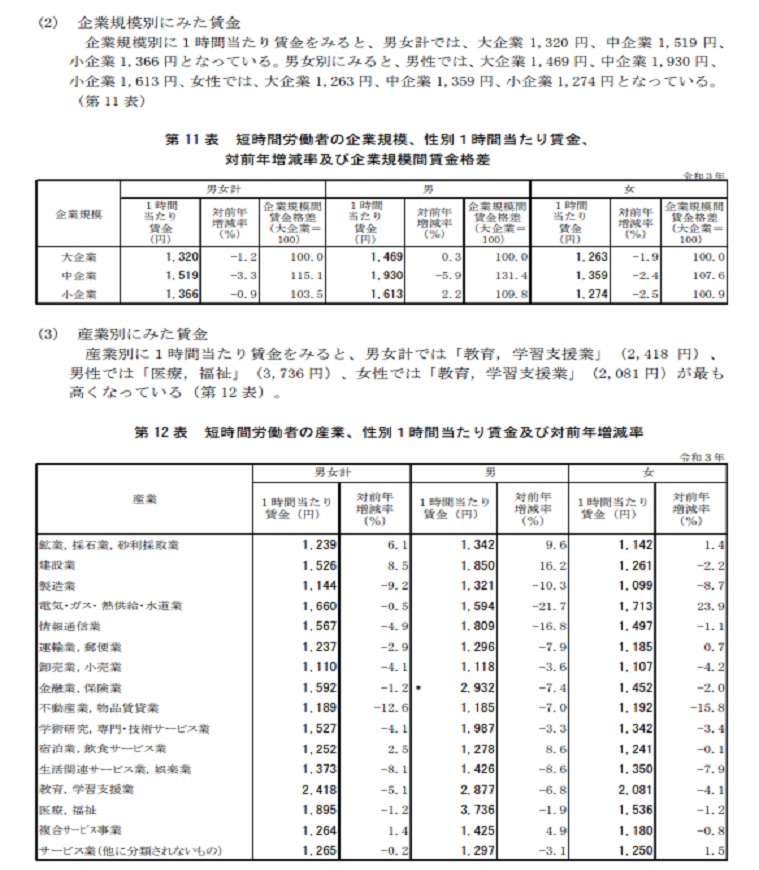

| 第1105回 令和3年賃金構造基本統計調査 結果の概況 |

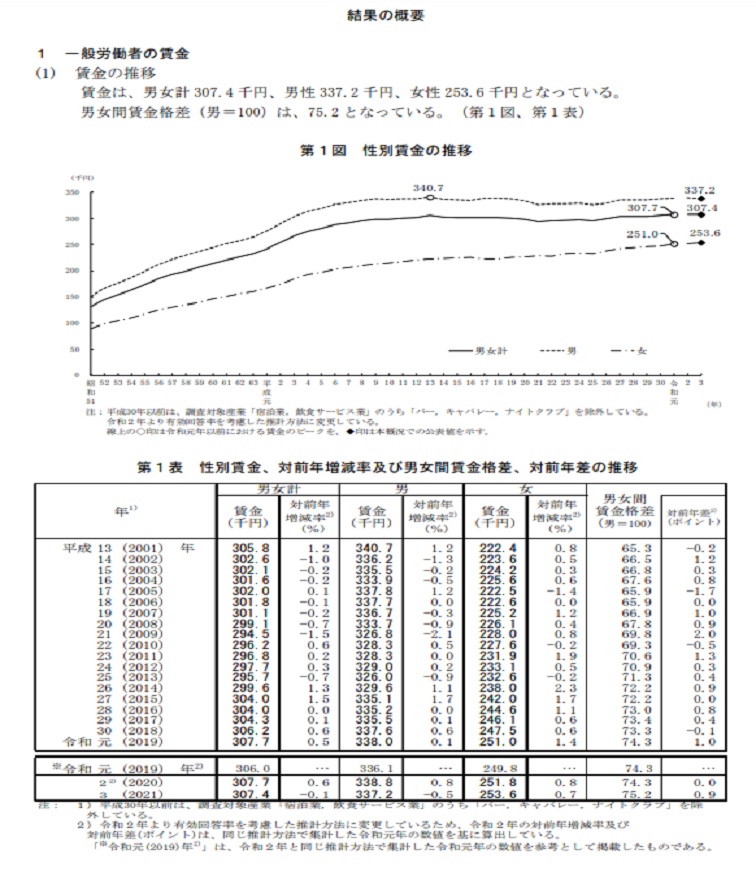

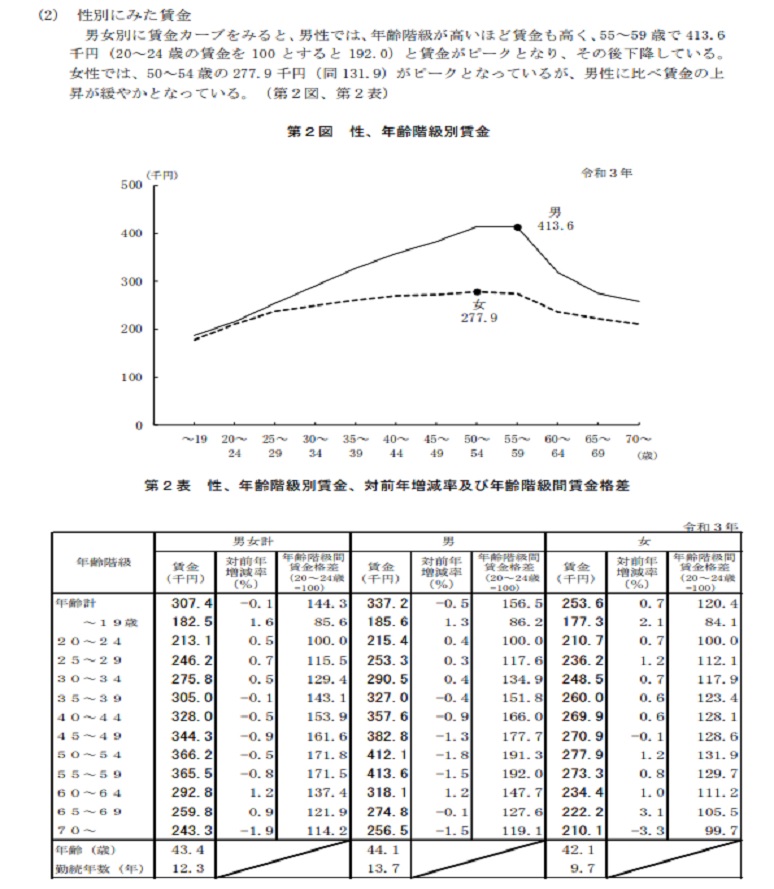

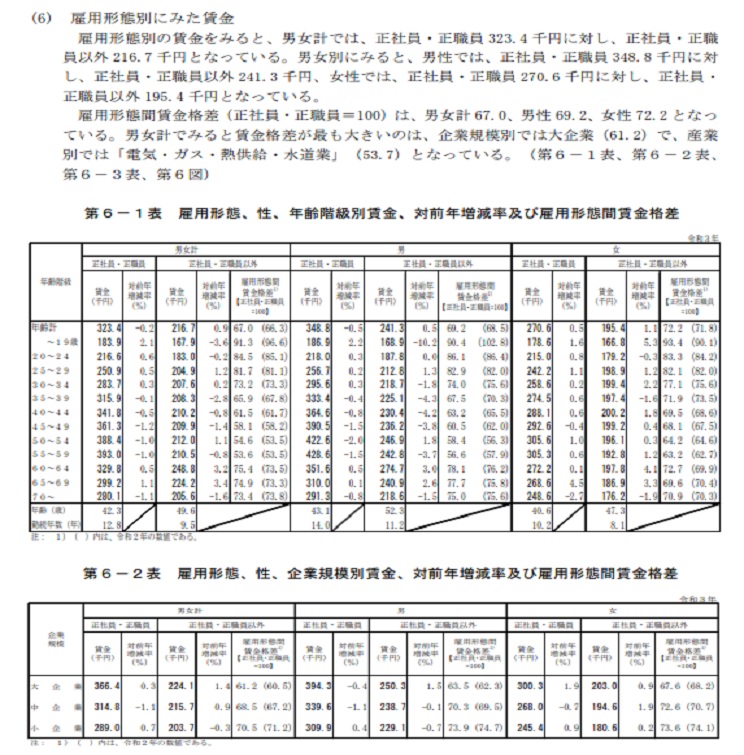

令和3年賃金構造基本統計調査 結果の概況

賃金構造基本統計調査では、労働者の雇用形態、年齢、性別などの属性と賃金の関係を明らかにする目的に鑑みて、

調査月に18日以上勤務しているなどの要件を満たした労働者のみを集計の対象としております。

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和元年以前と比べて要件を満たす労働者の割合が減少しており、

公表値もその影響を受けている可能性がありますため、結果の活用にあたってはご留意ください。

(厚生労働省)

|

| 第1103回 2022年4月1日の財産対照表と3月分の消費損益計算書を作りましょう! |

・2022年4月度の財産対照表を作りましょう

2022年4月度財産対照表

(2022年4月1日現在) (単位:円)

|

左方(ひだりかた)

|

金 額

|

右方(みぎかた)

|

金 額

|

|

資産の部

|

|

負債の部

|

|

|

現 金

|

|

住宅ローン

|

|

| カードポイント |

|

その他借入金

|

|

| 電子マネー |

|

カード未払金

|

|

|

普通預金

|

|

未払金

|

|

|

定期性預金

|

|

後払い電子マネー

|

|

|

その他預金

|

|

その他負債

|

|

|

土 地

|

|

負債合計

|

|

|

建 物

|

|

正味財産の部

|

|

|

マンション

|

|

家族財産

|

|

|

有価証券

|

|

留保財産

|

|

|

保険積立金

|

|

当期消費損益

|

|

|

車 両

|

|

正味財産合計

|

|

|

売却可能な高額品

|

|

|

|

|

その他資産

|

|

|

|

|

現金過不足

|

|

|

|

|

資 産 合 計

|

|

負債・正味財産合計

|

|

(1) 正味財産の計算

正味財産=資産合計―負債合計

(2)留保財産(あなたが今まで働いて自力で築き上げた財産の金額)の計算

留保財産=正味財産―家族財産

・2022年3月1日から3月31日の消費損益計算書を作りましょう

当月度(3月1日から3月31日)の収入科目と消費科目の合計金額を

科目ごとに記帳します。

累計は3月の合計金額になります。累計の当期消費損益は、

4月1日の財産対照表の当期消費損益に一致します。

2022年3月度消費損益計算書

(2022年3月1日から3月31日) (単位円)

|

科 目

|

当 月

|

累 計

|

科 目

|

当 月

|

累 計

|

|

収入の部

|

金 額

|

金 額

|

特別収入の部

|

金 額

|

金 額

|

|

給 料

|

|

|

受取利息

|

|

|

|

賞 与

|

|

|

受取配当金

|

|

|

|

家族収入

|

|

|

受贈給付金

|

|

|

|

年金・その他

|

|

|

資産評価益

|

|

|

|

収入合計

|

|

|

有価証券売却益

|

|

|

|

消費の部

|

|

|

カードポイント収入 |

|

|

|

税金等

|

|

|

その他

|

|

|

|

(所得税)

|

|

|

特別収入合計

|

|

|

|

(住民税)

|

|

|

特別消費の部

|

|

|

|

(社会保険料)

|

|

|

住宅ローン支払利息

|

|

|

|

(その他税金)

|

|

|

その他支払利息

|

|

|

|

日常生活費

|

|

|

資産評価損

|

|

|

|

(食料費)

|

|

|

有価証券売却損

|

|

|

| (通信費) |

|

|

カードポイント損失 |

|

|

|

(交通費)

|

|

|

その他

|

|

|

|

(水道光熱費)

|

|

|

特別消費合計

|

|

|

|

(新聞図書費

|

|

|

当期消費損益

|

|

|

|

(消耗品費)

|

|

|

|

|

|

|

その他生活費

|

|

|

|

|

|

|

(外食費)

|

|

|

|

|

|

|

(交際費)

|

|

|

|

|

|

|

(医療費)

|

|

|

|

|

|

|

(旅行費)

|

|

|

|

|

|

|

(教育費)

|

|

|

|

|

|

|

(衣料費)

|

|

|

|

|

|

|

消費合計

|

|

|

|

|

|

|

通常消費損益

|

|

|

|

|

|

通常消費損益=収入合計−消費合計

当期消費損益=収入合計−消費合計+特別収入合計−特別消費合計

(注)1月の場合は、当月金額と累計金額が同じ金額になっています。

(参考)

企業会計原則

一般原則

一 真実性の原則

企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するもので

なければならない。

二 正規の簿記の原則

企業会計は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を

作成しなければならない。

正確な会計帳簿を実現するために、正規の簿記の原則では、

次の3つの要件を満たすことが求められています。

1 網羅性 企業の経済活動のすべてが網羅的に記録されていること

2 立証性 会計記録が検証可能な証拠資料に基づいていること

3 秩序性 すべての会計記録が継続的・組織的に行われていること

四 明瞭性の原則

企業会計は、財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、

企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。

五 継続性の原則

企業会計は、その処理の原則及び手続を毎期継続して適用し、みだりにこれを

変更してはならない

|

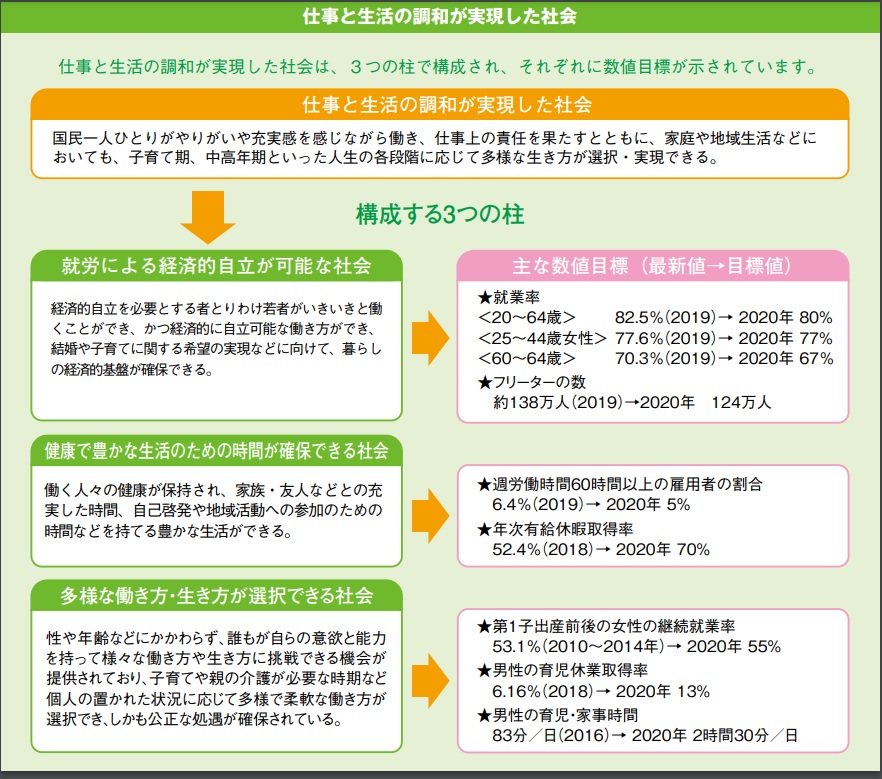

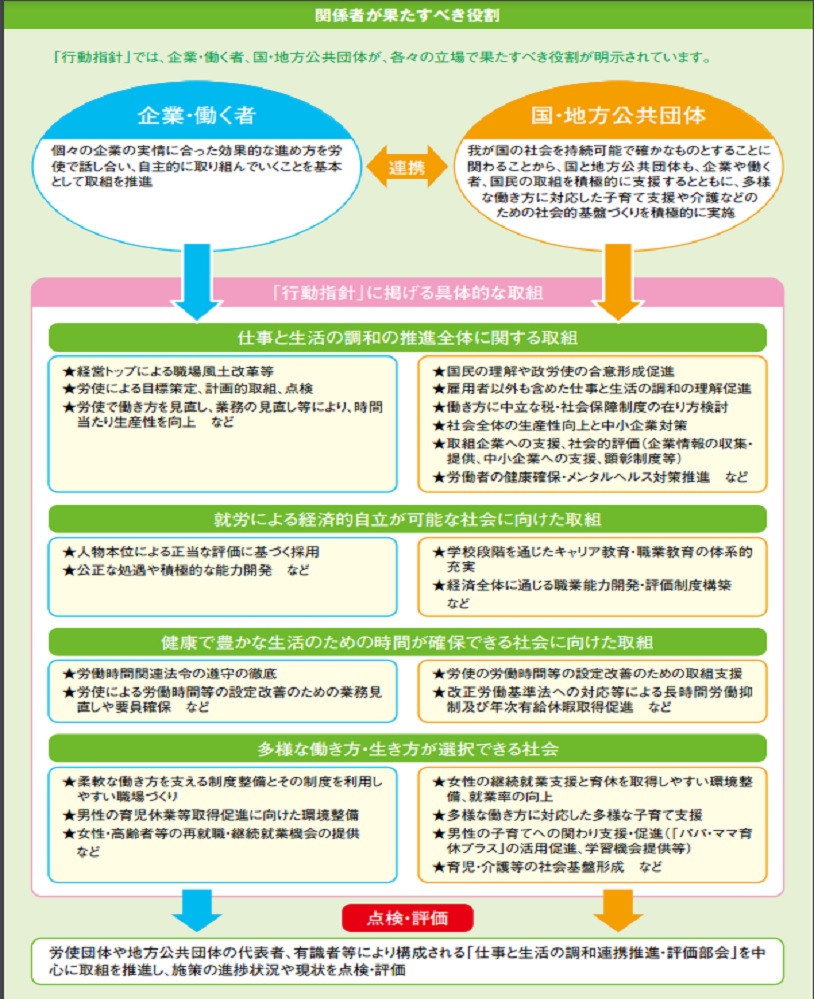

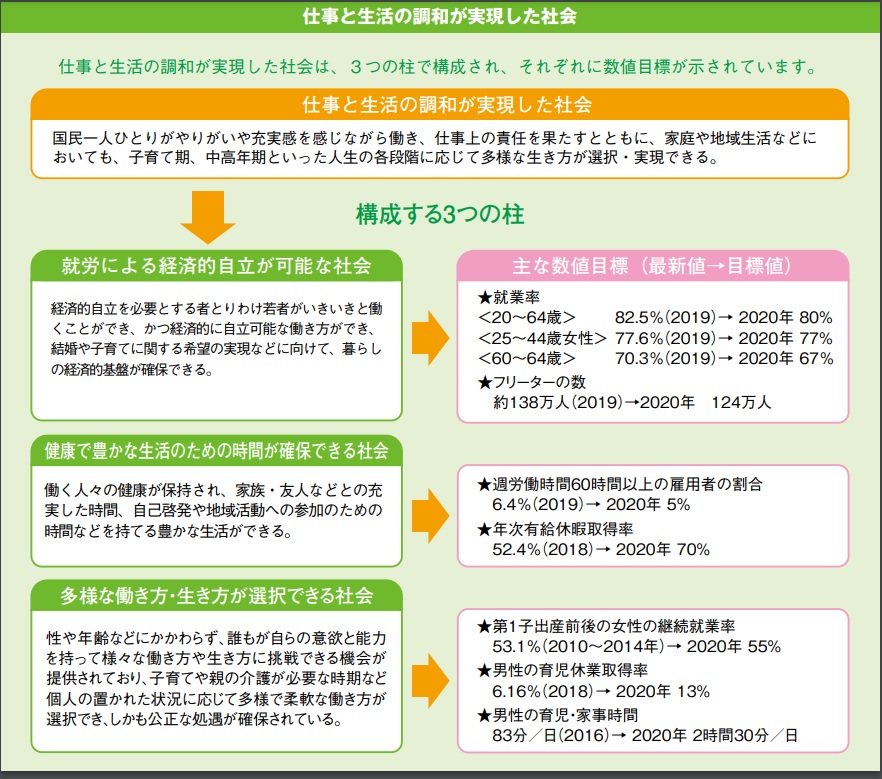

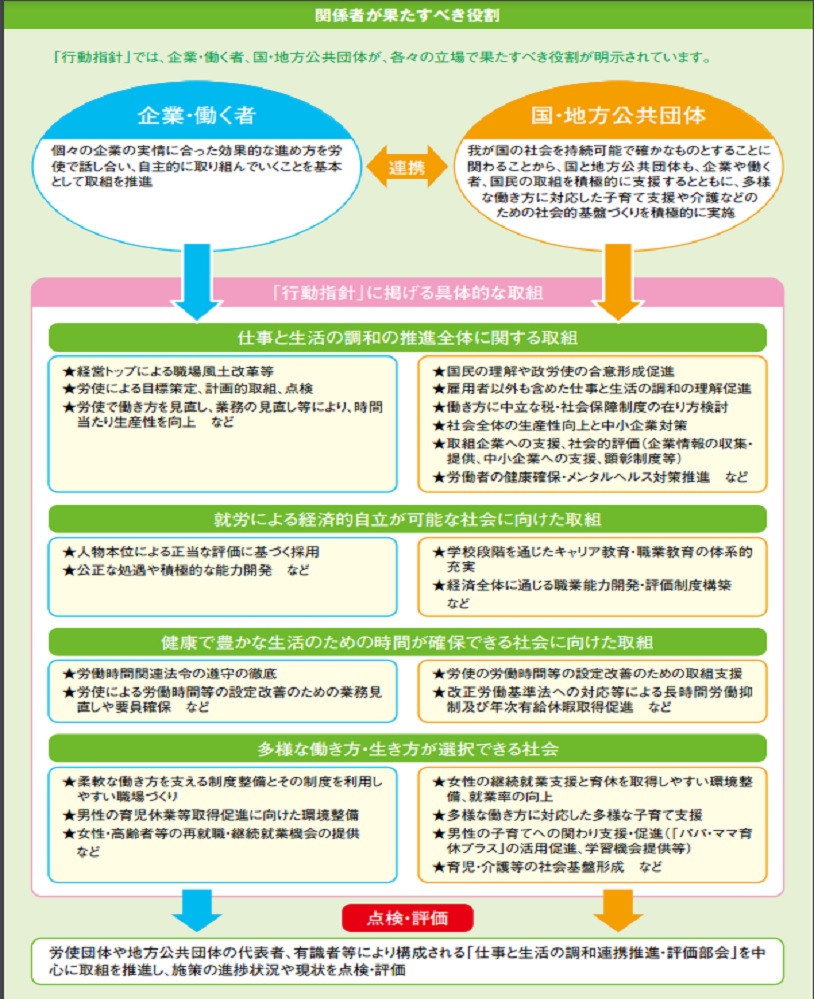

| 第1102回 仕事と生活の調和 |

仕事と生活の調和とは

仕事と生活の調和推進サイト(ワーク・ライフ・バランス)の実現に向けて

(内閣府 男女共同参画局 仕事と生活の調和推進室参照)

仕事は、暮らしを支え、生きがいや喜びをもたらすものですが、同時に、家事・育児、近隣との付き合いなどの生活も暮らしに欠かすことができないものであり、その充実があってこそ、人生の生きがい、喜びは倍増します。しかしながら、現実の社会には、安定した仕事に就けず、経済的に自立することができない、仕事に追われ、心身の疲労から健康を害しかねない、仕事と子育てや老親の介護との両立に悩むなど、仕事と生活の間で問題を抱える人が多く見られます。これらが、働く人々の将来への不安や豊かさが実感できない大きな要因となっており、社会の活力の低下や少子化・人口減少という現象にまで繋がっていると言えます。それを解決する取組が、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現です。仕事と生活の調和の実現は、国民の皆さん一人ひとりが望む生き方ができる社会の実現にとって必要不可欠です。皆さんも自らの仕事と生活の調和の在り方を考えてみませんか。

仕事と生活の調和とは(定義)

「憲章」では、仕事と生活の調和が実現した社会は、

「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」

とされ、具体的には

- (1)就労による経済的自立が可能な社会

経済的自立を必要とする者、とりわけ若者がいきいきと働くことができ、かつ、経済的に自立可能な働き方ができ、結婚や子育てに関する希望の実現などに向けて、暮らしの経済的基盤が確保できる。

- (2)健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会

働く人々の健康が保持され、家族・友人などとの充実した時間、自己啓発や地域活動への参加のための時間などを持てる豊かな生活ができる。

- (3)多様な働き方・生き方が選択できる社会

性や年齢などにかかわらず、誰もが自らの意欲と能力を持って様々な働き方や生き方に挑戦できる機会が提供されており、子育てや親の介護が必要な時期など個人の置かれた状況に応じて多様で柔軟な働き方が選択でき、しかも公正な処遇が確保されている。

とされています。

そのほか、各種文献では、以下のとおりとなっています。

老若男女誰もが、仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発など、様々な活動について、自ら希望するバランスで展開できる状態である。

- 〜「「ワーク・ライフ・バランス」推進の基本的方向報告」

(平成19年7月 男女共同参画会議 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)に関する専門調査会)

個人が仕事上の責任を果たしつつ、結婚や育児をはじめとする家族形成のほか、介護やキャリア形成、地域活動への参加等、個人や多様なライフスタイルの家族がライフステージに応じた希望を実現できるようにすることである。

- 〜「「子供と家族を応援する日本」重点戦略検討会議各分科会における「議論の整理」及びこれを踏まえた「重点戦略策定に向けての基本的考え方」について(中間報告)」

(平成19年6月 「子供と家族を応援する日本」重点戦略検討会議)

多様な働き方が確保されることによって、個人のライフスタイルやライフサイクルに合わせた働き方の選択が可能となり、性や年齢にかかわらず仕事と生活との調和を図ることができるようになる。男性も育児・介護・家事や地域活動、さらには自己啓発のための時間を確保できるようになり、女性については、仕事と結婚・出産・育児との両立が可能になる。

- 〜「労働市場改革専門調査会第一次報告」

(平成19年4月 経済財政諮問会議労働市場改革専門調査会)

働く人が仕事上の責任を果たそうとすると、仕事以外の生活でやりたいことや、やらなければならないことに取り組めなくなるのではなく、両者を実現できる状態のことです。

- 〜「男性も育児参加できるワーク・ライフ・バランス企業へ−これからの時代の企業経営−」

(平成18年10月 厚生労働省 男性が育児参加できるワーク・ライフ・バランス推進協議会)

|

| 第1101回 物価上昇と緊急対策 |

来月1日からは食料品や定番のおやつ、トイレットペーパーに紙おむつまで、幅広い商品の価格が引き上げられます。

物価高の背景にあるのが、ロシアのウクライナへの軍事侵攻。原油や穀物の価格が高騰し、さまざまな物の値段に跳ね返っているのです。さらに、急激な円安が物価高に輪をかけています。いま、世界中の投資家は資産を利回りの良いアメリカに向けていて、「もう円は要らない」と円を手放しています。結果、円の価値は急激に下がり、輸入品の高騰につながっています。

こうしたなか、岸田総理は、物価上昇に対応する“緊急対策”を策定するよう、関係閣僚に指示しました。

『原油高対策』

『食料品対策』

『中小企業支援』

『困窮者支援』

の4つの柱です。

テレビ朝日3/29(火) 23:30配信11:39(参照)

物価は上がるが賃金は上がらないという、かつてない事態が起こる

現代ビジネス 3/27(日) 6:02配信(参照)

企業は原材料価格の高騰を完全には転嫁できないので、賃金を上げることができない。このため、「物価が上がるが、賃金は上がらない」という厳しい状態になる。日銀が金融緩和を転換してくれれば状況は緩和されるが、日銀は動かない。

消費者物価上昇率4%の可能性

2022年2月の消費者物価指数の対前年上昇率は、0.6%だ(生鮮食品を除く総合)。一見したところ低いが、これは携帯電話通信費の値下げの影響だ。4月からその影響がなくなるので、上昇率が2%を超えることはほぼ確実だ。ところが、そこでとどまらず、さらに上昇率が高まっていく可能性がある。なぜなら、輸入物価が高騰しているからだ。日本の消費者物価は、輸入物価によって大きく左右される。これまでの経験則では、輸入物価が40%上がると、数ヶ月後に消費者物価が約4%上がる。輸入物価の対前年比は、21年10月、11月に40%を超え、1月が37.4%、2月が34.0%なので、仮にこの経験則どおりになれば、今後の消費者物価上昇率が4%近くなる可能性がある。

春闘賃上げ2%だと実質賃金伸び率はマイナスに

では、物価上昇に対応して賃金が上がるだろうか?それを判断する目安として、まず春闘を見よう。

連合の第1次集計によると、今年の春闘の賃上げ率は2.14%だった。 図表1に示すこれまでの春闘賃上げ率と比較すると、コロナの影響で低くなった昨年の賃上げ実績1.86%を上回るものの、2019年までの賃上げ率とほぼ同じ、あるいはやや低めだ。

図表1 春闘賃上げ率と賃金増減率(単位:%) 上述のように消費者物価上昇率は2%を超える可能性が高いので、仮に賃金が2%上昇しても、実質賃金上昇率はマイナスになる可能性が高い。つまり、春闘においては、物価上昇率が高まることに対応した賃上げは要求されていないことになる。

経済全体の賃上げ率はもっと低い

問題はそれに止まらない。なぜなら、経済全体の賃金上昇率は、春闘賃上げ率より大幅に低くなる可能性が高いからだ。

これまでの実績が、図表1に示されている。2013年以降、安倍内閣は春闘に介入した。その結果、春闘の賃上げ率は、それまでの1.8%程度から2%を超える水準になった。

ところが、経済全体の賃金上昇率は、ほとんど影響を受けなかった。実質賃金の上昇率は、この期間ほぼマイナスを続けた。こうなるのは、春闘の対象企業は、製造業の上場企業が中心であり、全体の中のごく一部にすぎないからだ。

高騰原材料価格を転嫁できなければ、賃上げできない

さらに問題がある。それは、賃上げをめぐる環境が、これまでとまったく違うことだ。

原材料価格の高騰があまりに激しいため、また、コロナ禍の影響で需要が減退しているため、企業が上昇分のすべてを製品価格に転嫁するのが難しいのだ。

原材料費が上がる半面でそれを販売価格に転嫁できなければ、粗利益(売り上げ−売上原価=付加価値)は減る。

賃金は付加価値から支払われるので、企業としては賃金をあげたくてもあげられない状態になる。これに関する企業の現状はどうなっているか? 法人企業統計調査の最新のデータ(金融業を除く全産業)によると、付加価値は、2020年4〜6月期の落ち込みから回復したあと、ほぼ一定。21年10〜12月期にはやや増加している。他方で賃金支払い額はほぼ一定だ。

輸入価格の上昇が顕著になったのは21年10月ごろからなので、その影響はここには完全に表われていない。22年1〜3月期のデータを見ないと判断は難しい。転嫁が完全にできず、他方で原材料価格が上がっているので、企業の付加価値が圧縮されている可能性が高い。このような状態では、賃金を引き上げることは難しい。

中小零細企業やパートが、とりわけ苦しい立場に

原材料費高騰を販売価格にどの程度転嫁できるかは、企業の価格交渉力による。これは、企業規模によって大きく違う。

中小零細企業、とくに下請け企業は、大企業に対して原材料価格上昇を理由とする製品価格の引き上げは要求しにくい。したがって、大企業が原材料価格の高騰を転嫁できても、中小零細企業はそれができない可能性が高い。そうなると、付加価値が減少し、賃上げしようとしてもできない。また大企業においても、非正規就業者(パートタイム労働者)の賃金が削減される可能性が高い。毎月勤労調査によって現金給与の最近の上昇率をみると、図表2のとおりだ。一般労働者は2021年5月頃から1%程度の伸びになっているが、これは2020年に落ちこんだことの反動だ。パートタイマーの上昇率が2021年の秋に低下している。これは、原材料費上昇の影響であるのかもしれない。

消費者物価上昇下での賃金停滞は、過去になかった

1970年代のオイルショックの際に、物価が激しく上昇した。この時には、日本企業に活力があったので、賃金を引き上げられた。消費者物価よりも、むしろ賃金の方が早く上昇したほどだ。

今の状況は、その時とはまったく違う。今回は、「物価は上がるのに、賃金は上がらない」という、労働者にとっては最悪の事態になる可能性が強い。賃金が上がらないと、消費が抑制され、企業の売上が増加せず、賃金がさらに低下する危険もある。こうなると、悪循環に陥る。日本の政策当局は、原油価格をコントロールすることはできない。しかし、為替レートに影響を与えることはできる。日本銀行が金融緩和政策からの転換を宣言するだけで、かなり大きな効果があるだろう。しかし、日銀は頑として動こうとしない。だから、これからは、厳しい状況が続くことを覚悟しなければならない。

物価高騰はいつまで続くのか?

では、原油価格や輸入価格は今後どのように推移するだろうか?これにはウクライナ情勢も深くかかわっており、見通すことが大変難しい。高い上昇率は今年一杯は続く可能性があるが、来年にはピークアウトし、上昇率が低下する可能性もある。高インフレが長期には継続しないということであれば、労働者としてもあまり強く賃上げを求めないだろう。それよりは、雇用が継続されることを望むに違いない。このため、「賃金が上がらない」という状況が続きやすくなる。

他方、アメリカでは、企業の好業績に起因する賃上げと物価上昇が、今後も長期間にわたって継続する可能性が強い。こうして、日本とアメリカの賃金格差がますます広がる可能性がある。

野口 悠紀雄(一橋大学名誉教

|

|