第1181回から第1190回

|

|

第1190回

|

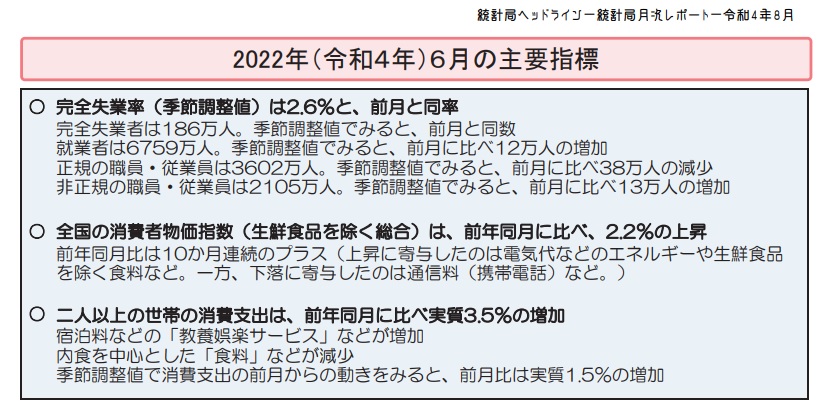

22年6月の主要指標(労働力調査,消費者物価指数,家計調査) |

|

第1189回

|

6月末の国の借金、過去最大の1255兆円 1人当たり1000万円超 |

|

第1188回

|

労働力調査 2022年(令和4年)4〜6月期平均 |

|

第1187回

|

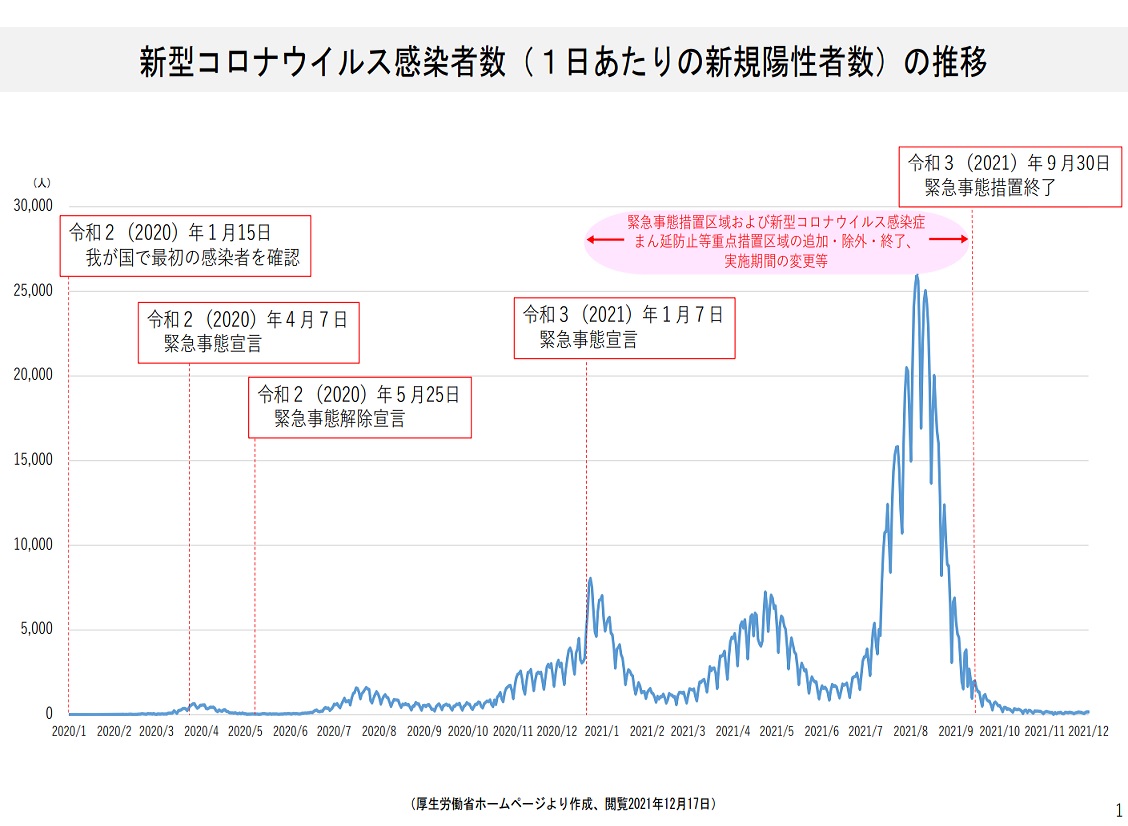

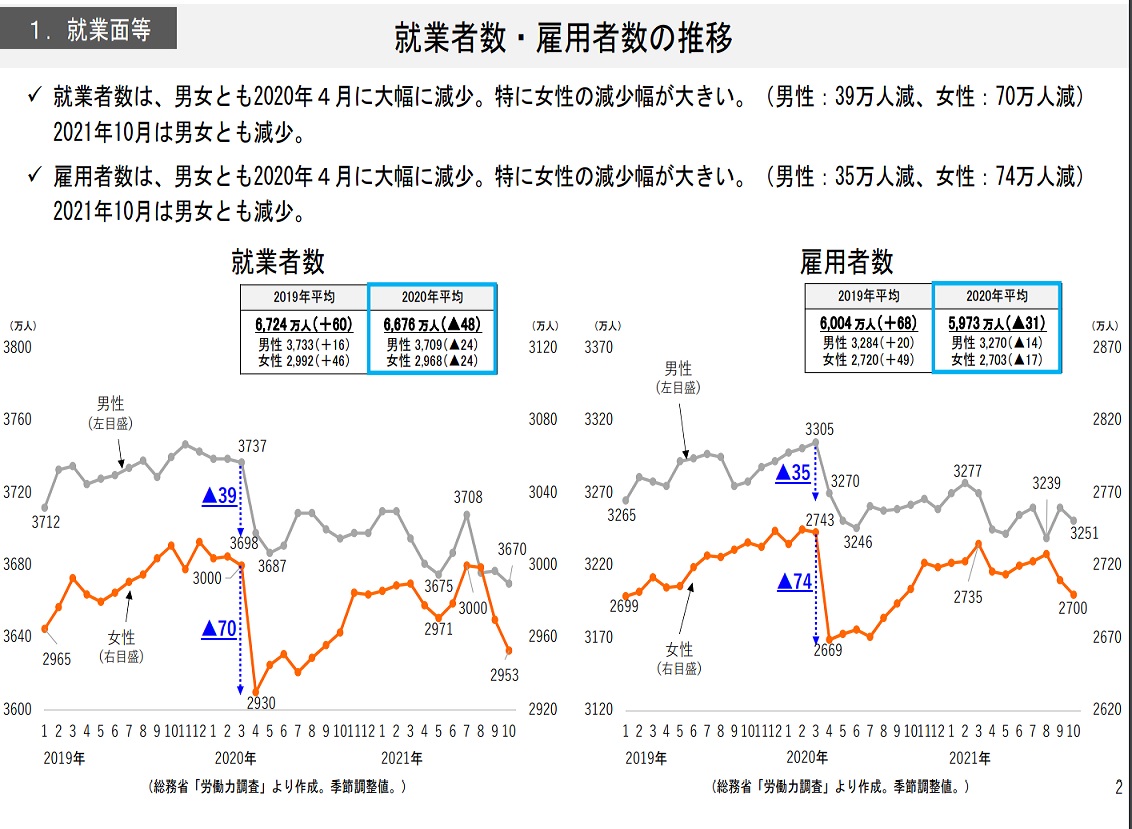

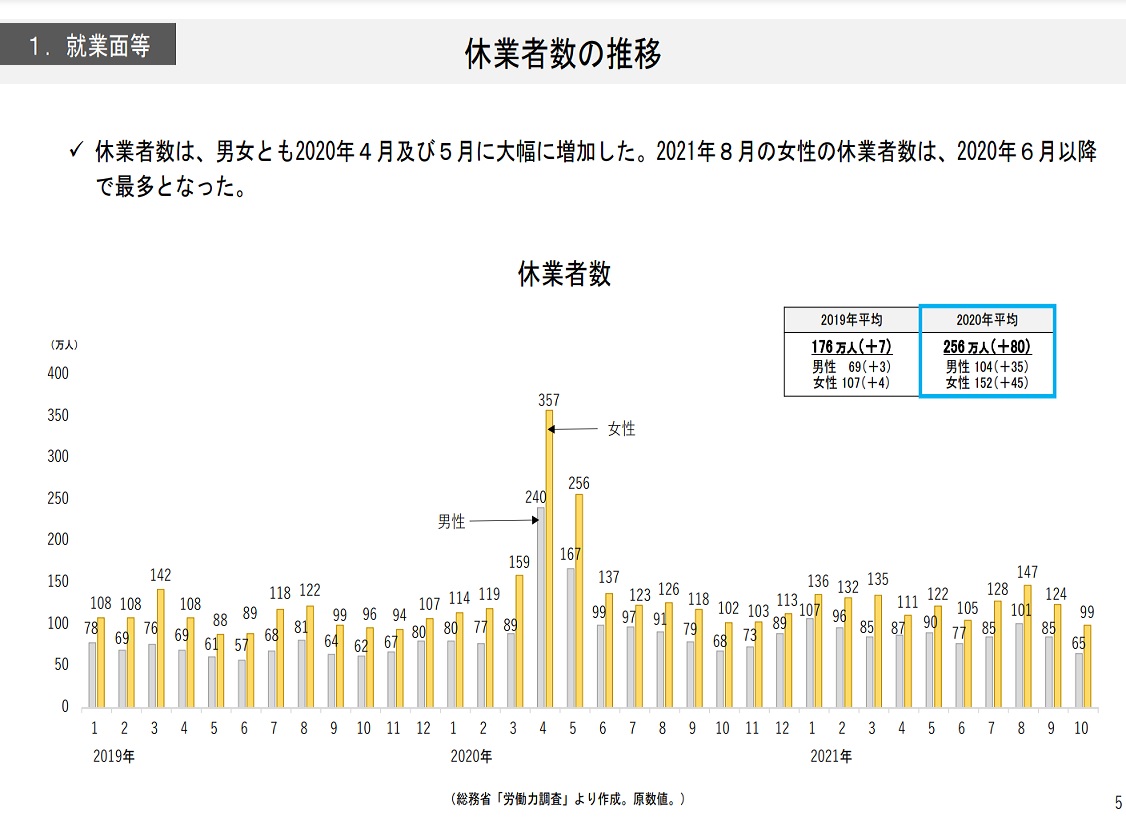

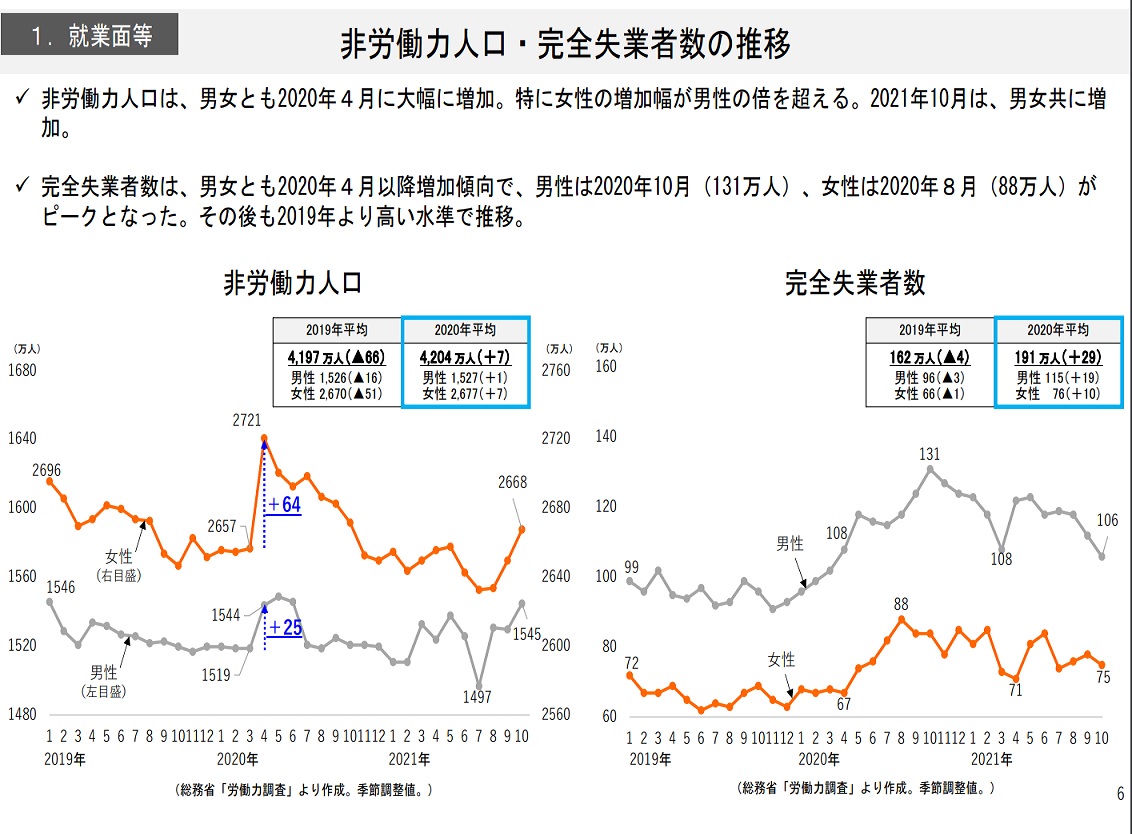

コロナ下の女性への影響について |

|

第1186回

|

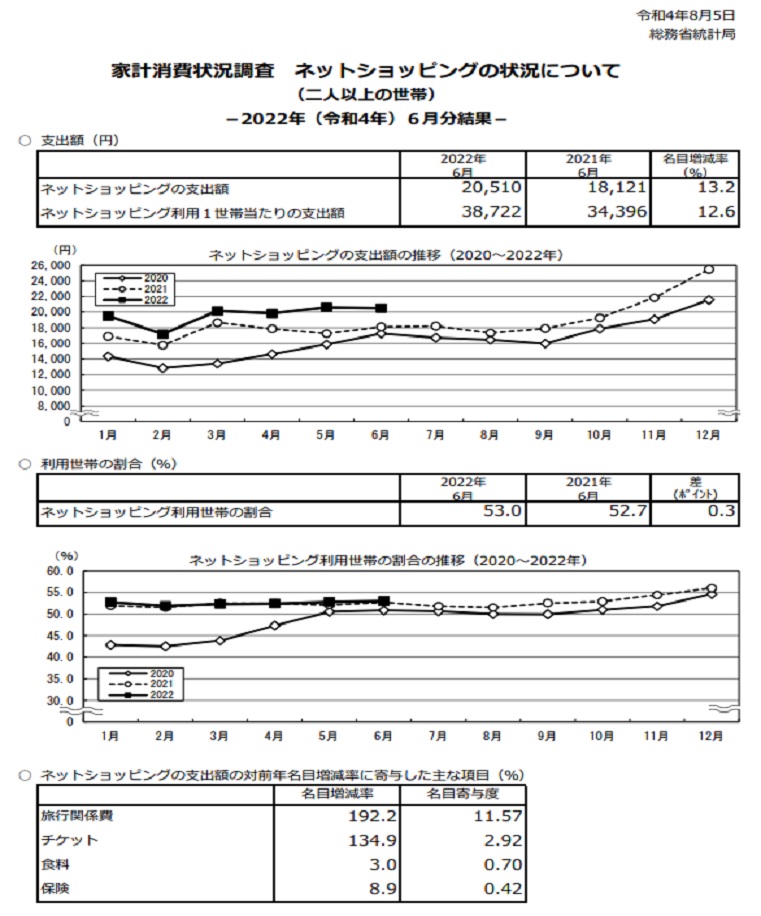

ネットショッピングの状況について6月分 |

|

第1185回

|

貧困児童は7人に1人、こども食堂6千カ所 |

|

第1184回

|

家計調査(二人以上の世帯)2022年(令和4年)6月分(2022年8月5日公表) |

| 第1183回 |

子供の人数1465万人 41年連続減少 |

| 第1182回 |

男女間賃金格差について |

|

第1181回

|

2022年8月1日の財産対照表と7月分の消費損益計算書を作りましょう! |

| 第1189回 6月末の国の借金、過去最大の1255兆円 1人当たり1000万円超 |

8/10(水) 16:22配信時事通信社

国の借金、過去最大の1255兆円 1人当たり1000万円超 6月末

財務省は10日、国債や借入金、政府短期証券の残高を合計した「国の借金」が6月末時点で1255兆1932億円になったと発表した。

【図解】個人向け国債発行額の推移

3月末から13兆8857億円増加し、過去最大を更新。7月1日時点の人口推計(1億2484万人)を基に単純計算すると、国民1人当たりの借金は約1005万円となった。

新型コロナウイルス対策や高齢化による社会保障費増加で膨らむ歳出を、国債発行で賄う厳しい財政事情が続いている。「借金」が増加したのは、一時的な資金繰りのために発行する政府短期証券が110兆4988億円と24兆2999億円増えたため。一方、普通国債は7兆759億円減の984兆3353億円、財投債は1兆5606億円減の103兆635億円だった。

財投債や政府短期証券などを除いて算出する税金で返済する必要がある国の長期債務残高は、6月末時点で1010兆4246億円に上る。地方も合わせた2022年度末の同残高は1247兆円程度になる見通しだ。

-

TBSテレビ8/10(水) 20:48配信

- 国の借金 過去最大の1255兆円に 初の1人1000万円超

財務省は、国の借金が6月末の時点で1255兆円あまりとなり、過去最大を更新したと発表しました。国民1人あたりで単純計算すると、初めて1000万円を超えました。財務省は、国債や借入金などを合計した国の借金が、6月末の時点で1255兆1932億円だったと発表しました。前回発表した3月末の時点よりも13兆8857億円増えて、過去最大を更新しました。新型コロナウイルスの対応で歳出が拡大し、一時的な資金不足を補うために発行する政府短期証券が24兆円あまり増えたことが影響しました。7月1日時点の人口で割ると、国民1人あたりおよそ1005万円の借金を抱えている計算になります。1000万円を超えたのは初めてで、鈴木財務大臣は「大変道のりは険しいが、財政健全化の目標に向かって引き続き努力をしていきたい」と述べました。

財務省令和4年8月10日

-

1.国債及び借入金現在高

(単位:億円)

2.政府保証債務現在高

(単位:億円)

1.単位未満四捨五入のため合計において合致しない場合がある。

2.上記の国債及び借入金には、国が保有する国債及び国内部での借入金を含んでいる。

3.次回の公表(令和4年9月末現在)は、令和4年11月10日に行う予定である。

|

| 第1188回 労働力調査 2022年(令和4年)4〜6月期平均 |

労働力調査 (詳細集計) 2022年(令和4年)4〜6月期平均

令和4年8月9日 総務省統計局

結果の概要

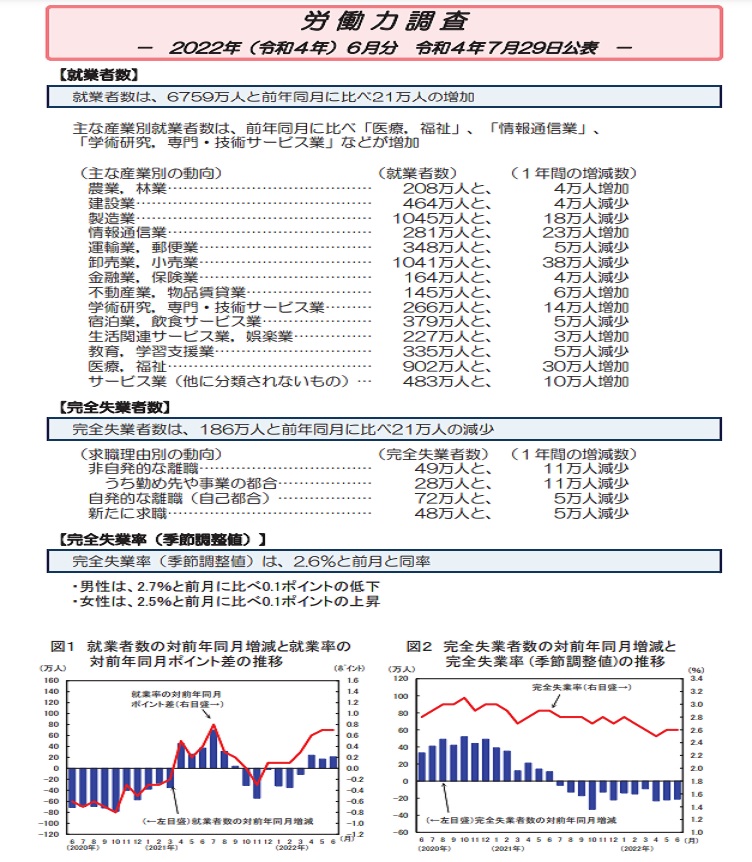

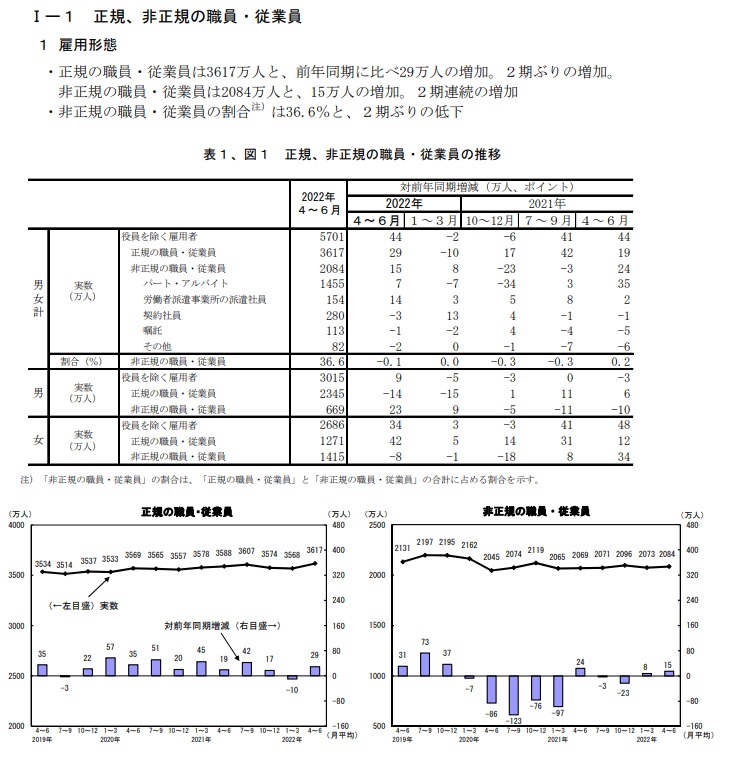

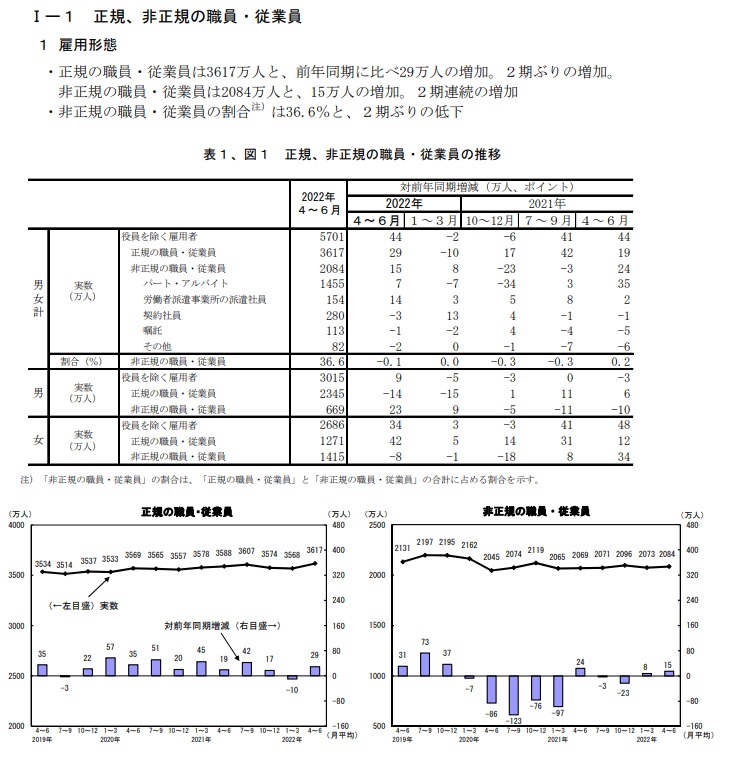

【正規、非正規の職員・従業員】

・役員を除く雇用者5701万人のうち、正規の職員・従業員は3617万人と、前年同期に比べ

29万人の増加。2期ぶりの増加。 非正規の職員・従業員は2084万人と、15万人の増加。

2期連続の増加

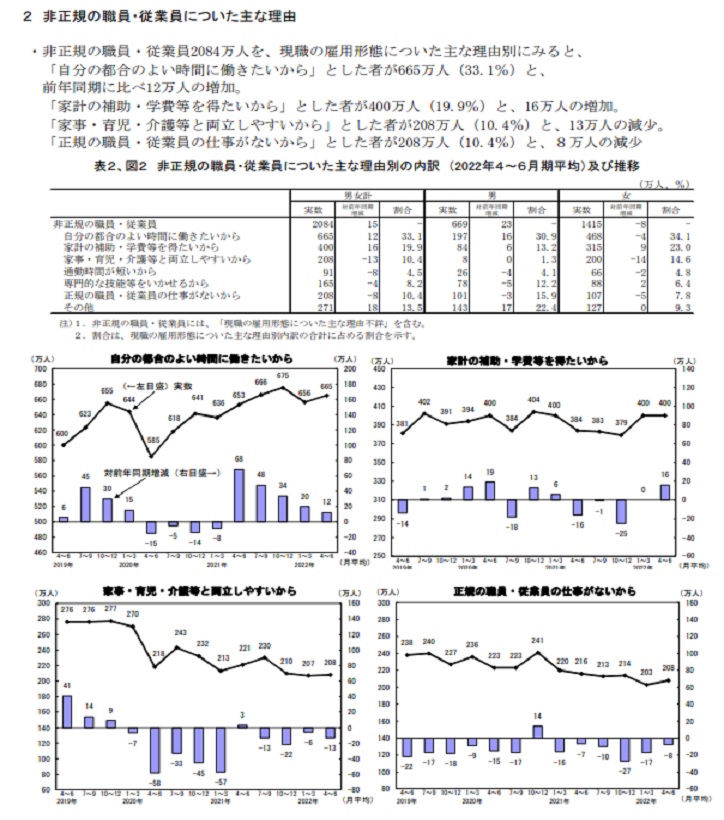

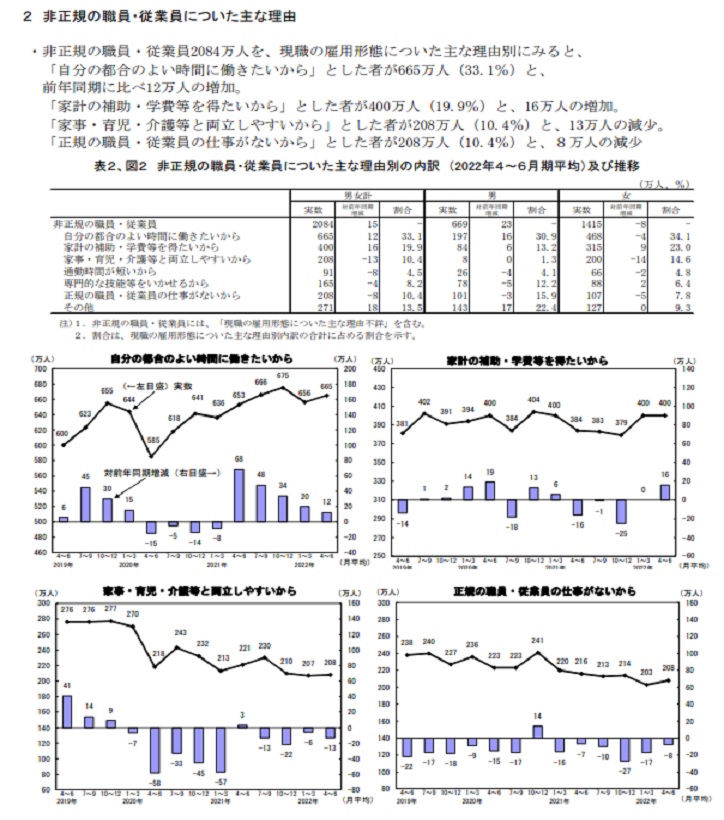

・非正規の職員・従業員について、現職の雇用形態についた主な理由別にみると、「自分の都合のよい時間に働きたいから」とした者が665万人と、前年同期に比べ12万人の増加。「家計の補助・学費等を得たいから」とした者が400万人と、16万人の増加。「正規の職員・従業員の仕事がないから」とした者が208万人と、8万人の減少

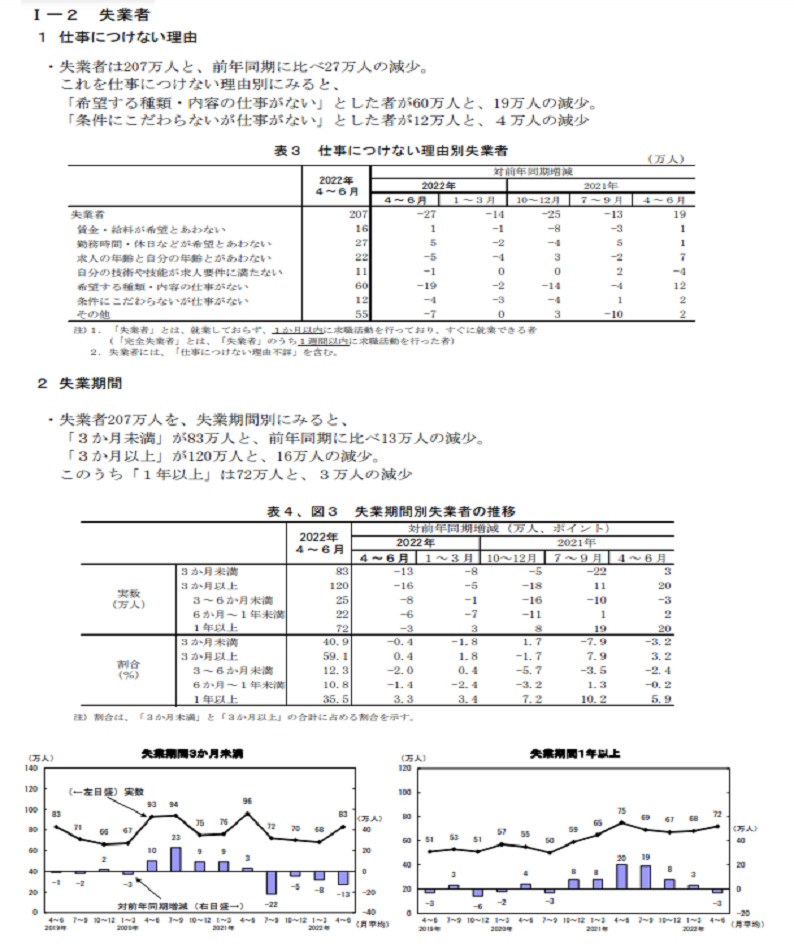

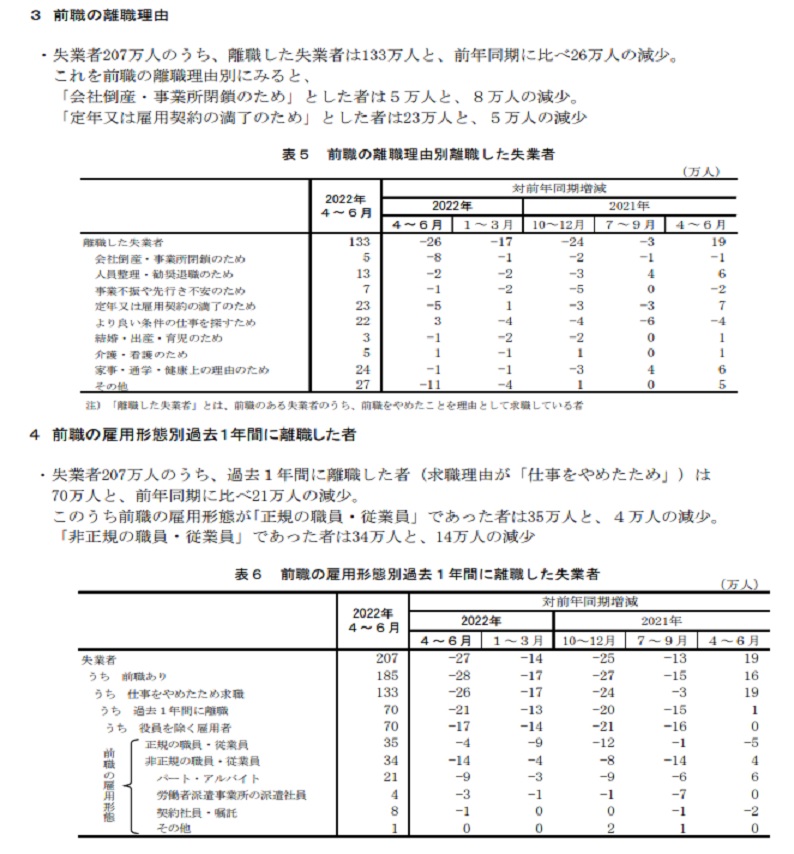

【失業者(失業期間別)】

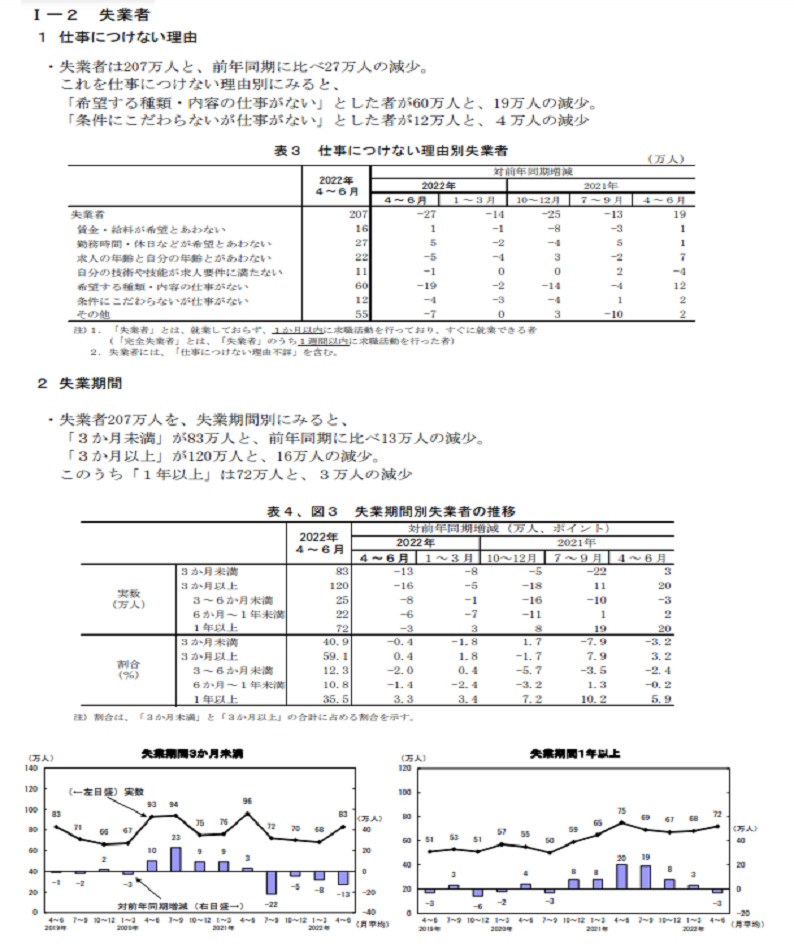

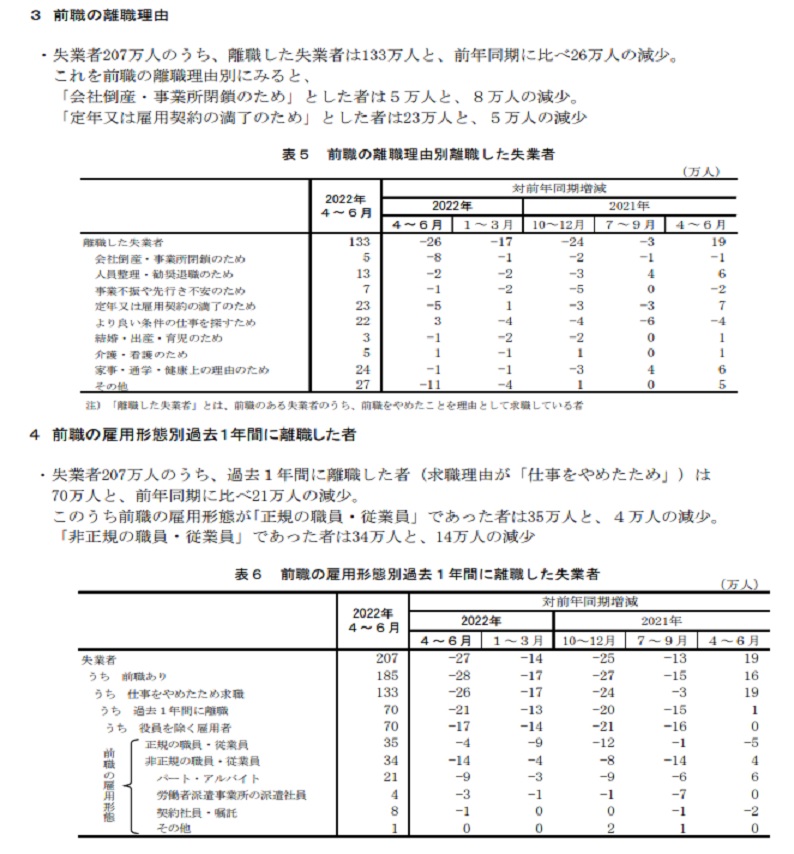

・失業者は207万人と、前年同期に比べ27万人の減少。失業期間別にみると、失業期間が「3か月未満」の者は83万人と、13万人の減少、「1年以上」の者は72万人と、3万人の減少

【非労働力人口(就業希望の有無別)】

・非労働力人口は4074万人と、前年同期に比べ55万人の減少。このうち就業希望者は241万人と、21万人の減少

・就業希望者について、求職活動をしていない理由別にみると、「適当な仕事がありそうにない」とした者は85万人と、前年同期に比べ7万人の減少

【未活用労働】

・就業者6729万人のうち、追加就労希望就業者は194万人と、前年同期に比べ40万人の減少

・非労働力人口4074万人のうち、潜在労働力人口は33万人と、前年同期に比べ9万人の減少

・未活用労働指標の中で、最も包括的に未活用労働を捉えた未活用労働指標4(LU4)は6.2%と、前年同期に比べ1.1ポイントの低下

|

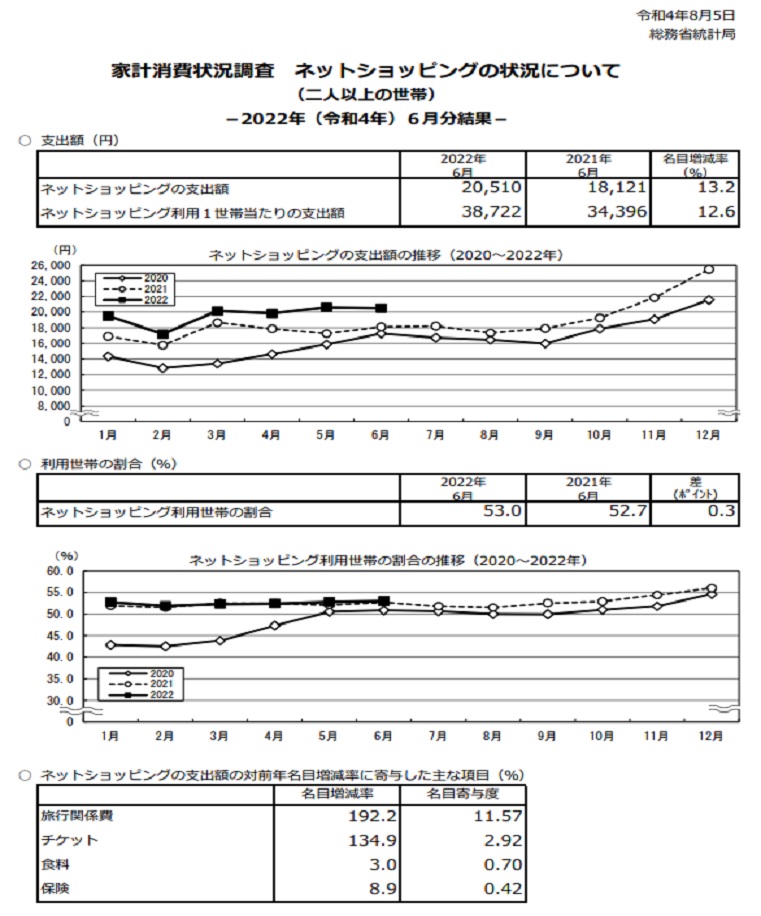

| 第1186回 ネットショッピングの状況について6月分 |

家計消費状況調査 ネットショッピングの状況について (二人以上の世帯)

−2022年(令和4年)6月分結果−

2022年6月

全国・地方・都市階級別インターネットを利用した1世帯当たり1か月間の支出(二人以上の世帯)

| 項目 |

単位 |

全国 |

北海道 |

東北 |

関東 |

北陸 |

東海 |

近畿 |

中国 |

四国 |

九州・沖縄 |

| 世帯数分布(抽出率調整) |

1万分比 |

10,000 |

418 |

669 |

3,688 |

391 |

1,200 |

1,636 |

579 |

299 |

1,121 |

| 集計世帯数 |

世帯 |

19,686 |

938 |

1,552 |

6,408 |

892 |

2,342 |

3,229 |

1,299 |

647 |

2,379 |

| 世帯人員 |

人 |

2.92 |

2.73 |

3.04 |

2.88 |

3.11 |

3.01 |

2.89 |

2.93 |

2.86 |

2.91 |

| 有業人員 |

人 |

1.49 |

1.38 |

1.59 |

1.49 |

1.68 |

1.55 |

1.41 |

1.46 |

1.45 |

1.48 |

| 世帯主の年齢 |

歳 |

60.7 |

60.2 |

61.1 |

60.4 |

59.6 |

60.3 |

61.2 |

60.8 |

61.2 |

61.5 |

| インターネットを利用した支出総額(22品目計) |

円 |

20,510 |

15,906 |

14,756 |

25,924 |

14,772 |

18,617 |

20,534 |

15,674 |

15,408 |

15,702 |

| 〔贈答用〕贈答品 |

円 |

1,088 |

667 |

663 |

1,347 |

404 |

956 |

1,256 |

1,034 |

688 |

915 |

| 自宅用計 |

円 |

19,423 |

15,239 |

14,094 |

24,578 |

14,368 |

17,661 |

19,278 |

14,640 |

14,721 |

14,787 |

| 〔自宅用〕計(食料) |

円 |

4,348 |

3,066 |

2,173 |

6,202 |

3,269 |

3,406 |

4,332 |

2,958 |

2,497 |

2,649 |

| 〔自宅用〕食料品 |

円 |

2,998 |

2,015 |

1,356 |

4,316 |

2,336 |

2,312 |

3,014 |

1,986 |

1,883 |

1,770 |

| 〔自宅用〕飲料 |

円 |

843 |

658 |

502 |

1,154 |

678 |

677 |

834 |

639 |

398 |

564 |

| 〔自宅用〕出前 |

円 |

507 |

392 |

316 |

732 |

254 |

417 |

484 |

333 |

216 |

315 |

| 〔自宅用〕家電 |

円 |

1,140 |

643 |

897 |

1,452 |

570 |

1,057 |

936 |

751 |

1,023 |

1,261 |

| 〔自宅用〕家具 |

円 |

405 |

712 |

246 |

431 |

434 |

405 |

436 |

285 |

135 |

379 |

| 〔自宅用〕計(衣類・履物) |

円 |

2,183 |

1,772 |

1,697 |

2,561 |

1,659 |

2,160 |

2,375 |

1,829 |

1,782 |

1,596 |

| 〔自宅用〕紳士用衣類 |

円 |

503 |

598 |

450 |

582 |

322 |

441 |

629 |

271 |

347 |

342 |

| 〔自宅用〕婦人用衣類 |

円 |

1,117 |

700 |

859 |

1,348 |

685 |

1,113 |

1,169 |

1,099 |

1,038 |

774 |

| 〔自宅用〕履物・その他の衣類 |

円 |

563 |

474 |

388 |

632 |

652 |

606 |

576 |

459 |

397 |

480 |

| 〔自宅用〕計(保健・医療) |

円 |

979 |

661 |

840 |

1,100 |

739 |

957 |

1,049 |

952 |

972 |

800 |

| 〔自宅用〕医薬品 |

円 |

240 |

109 |

190 |

297 |

108 |

177 |

288 |

177 |

218 |

212 |

| 〔自宅用〕健康食品 |

円 |

739 |

552 |

650 |

803 |

631 |

780 |

761 |

775 |

753 |

588 |

| 〔自宅用〕化粧品 |

円 |

766 |

624 |

512 |

804 |

665 |

841 |

780 |

747 |

800 |

786 |

| 〔自宅用〕自動車等関係用品 |

円 |

369 |

393 |

298 |

362 |

412 |

363 |

400 |

505 |

567 |

250 |

| 〔自宅用〕書籍 |

円 |

392 |

214 |

224 |

539 |

232 |

347 |

388 |

292 |

355 |

249 |

| 〔自宅用〕音楽・映像ソフト、パソコン用ソフト、ゲームソフト |

円 |

394 |

359 |

301 |

487 |

407 |

369 |

392 |

284 |

277 |

275 |

| 〔自宅用〕計(デジタルコンテンツ) |

円 |

438 |

276 |

346 |

583 |

548 |

309 |

411 |

329 |

323 |

300 |

| 〔自宅用〕電子書籍 |

円 |

199 |

76 |

173 |

257 |

231 |

153 |

174 |

206 |

165 |

151 |

| 〔自宅用〕ダウンロード版の音楽・映像、アプリなど |

円 |

239 |

201 |

173 |

326 |

317 |

157 |

237 |

123 |

158 |

150 |

| 〔自宅用〕保険 |

円 |

928 |

620 |

1,250 |

1,013 |

626 |

837 |

951 |

544 |

822 |

969 |

| 〔自宅用〕計(旅行関係費) |

円 |

3,188 |

2,545 |

2,653 |

4,165 |

1,770 |

2,736 |

3,231 |

1,579 |

2,409 |

2,485 |

| 〔自宅用〕宿泊料、運賃、パック旅行費(インターネット上での決済) |

円 |

2,337 |

1,999 |

1,768 |

3,213 |

1,446 |

1,756 |

2,261 |

970 |

1,579 |

1,876 |

| 〔自宅用〕宿泊料、運賃、パック旅行費(上記以外の決済) |

円 |

850 |

546 |

885 |

952 |

324 |

980 |

970 |

609 |

830 |

609 |

| 〔自宅用〕チケット |

円 |

923 |

724 |

658 |

1,264 |

499 |

911 |

974 |

329 |

703 |

481 |

| 〔自宅用〕上記に当てはまらない商品・サービス |

円 |

2,969 |

2,630 |

1,999 |

3,614 |

2,539 |

2,961 |

2,624 |

3,255 |

2,056 |

2,308 |

| インターネットを通じて注文をした世帯数 |

世帯 |

10,105 |

431 |

658 |

3,750 |

430 |

1,200 |

1,724 |

588 |

291 |

1,033 |

| インターネットを通じて注文をした世帯(1万分比) |

1万分比 |

5,297 |

193 |

291 |

2,198 |

189 |

622 |

892 |

271 |

136 |

505 |

| インターネットを通じて注文をした世帯当たりの支出総額 |

円 |

38,722 |

34,501 |

33,958 |

43,486 |

30,523 |

35,903 |

37,667 |

33,518 |

33,772 |

34,870 |

2022年6月

世帯主の年齢階級別インターネットを利用した1世帯当たり1か月間の支出(二人以上の世帯)

| 項目 |

単位 |

平均 |

〔年齢5歳階級〕〜34歳 |

〔年齢5歳階級〕35〜39歳 |

〔年齢5歳階級〕40〜44歳 |

〔年齢5歳階級〕45〜49歳 |

〔年齢5歳階級〕50〜54歳 |

〔年齢5歳階級〕55〜59歳 |

〔年齢5歳階級〕60〜64歳 |

〔年齢5歳階級〕65〜69歳 |

〔年齢5歳階級〕70〜74歳 |

〔年齢5歳階級〕75〜79歳 |

〔年齢5歳階級〕80〜84歳 |

〔年齢5歳階級〕85歳〜 |

| 世帯数分布(抽出率調整) |

1万分比 |

10,000 |

306 |

481 |

660 |

977 |

1,023 |

951 |

1,127 |

1,286 |

1,570 |

889 |

523 |

208 |

| 集計世帯数 |

世帯 |

19,686 |

577 |

903 |

1,248 |

1,846 |

1,937 |

1,852 |

2,245 |

2,598 |

3,220 |

1,801 |

1,051 |

408 |

| 世帯人員 |

人 |

2.92 |

3.39 |

3.85 |

3.75 |

3.61 |

3.32 |

3.01 |

2.71 |

2.57 |

2.45 |

2.33 |

2.35 |

2.49 |

| 有業人員 |

人 |

1.49 |

1.71 |

1.71 |

1.77 |

1.88 |

2.02 |

2.08 |

1.85 |

1.40 |

1.02 |

0.70 |

0.54 |

0.61 |

| 世帯主の年齢 |

歳 |

60.7 |

31.1 |

37.1 |

42.1 |

47.1 |

52.0 |

57.1 |

62.0 |

67.1 |

72.0 |

76.9 |

81.5 |

87.8 |

| インターネットを利用した支出総額(22品目計) |

円 |

20,510 |

28,758 |

31,152 |

30,932 |

27,480 |

25,950 |

23,717 |

23,249 |

17,999 |

12,345 |

10,054 |

10,635 |

8,353 |

| 〔贈答用〕贈答品 |

円 |

1,088 |

1,687 |

1,320 |

1,354 |

1,343 |

1,087 |

945 |

1,283 |

1,048 |

924 |

731 |

941 |

598 |

| 自宅用計 |

円 |

19,423 |

27,071 |

29,832 |

29,578 |

26,137 |

24,862 |

22,772 |

21,966 |

16,950 |

11,421 |

9,323 |

9,694 |

7,755 |

| 〔自宅用〕計(食料) |

円 |

4,348 |

5,994 |

6,348 |

6,484 |

4,961 |

5,205 |

4,351 |

4,933 |

3,820 |

3,122 |

3,100 |

2,871 |

1,814 |

| 〔自宅用〕食料品 |

円 |

2,998 |

3,893 |

4,283 |

4,343 |

3,210 |

3,529 |

2,853 |

3,275 |

2,752 |

2,310 |

2,367 |

2,245 |

1,291 |

| 〔自宅用〕飲料 |

円 |

843 |

933 |

1,043 |

1,041 |

1,026 |

1,017 |

1,062 |

1,149 |

752 |

589 |

466 |

454 |

311 |

| 〔自宅用〕出前 |

円 |

507 |

1,168 |

1,022 |

1,101 |

725 |

658 |

436 |

509 |

316 |

223 |

267 |

172 |

212 |

| 〔自宅用〕家電 |

円 |

1,140 |

1,613 |

2,233 |

1,611 |

1,528 |

1,507 |

1,370 |

961 |

1,155 |

487 |

575 |

873 |

622 |

| 〔自宅用〕家具 |

円 |

405 |

791 |

1,037 |

720 |

454 |

594 |

435 |

357 |

309 |

234 |

124 |

115 |

161 |

| 〔自宅用〕計(衣類・履物) |

円 |

2,183 |

3,519 |

4,042 |

4,231 |

3,894 |

3,264 |

2,346 |

1,856 |

1,546 |

911 |

731 |

698 |

553 |

| 〔自宅用〕紳士用衣類 |

円 |

503 |

500 |

701 |

986 |

806 |

873 |

683 |

438 |

320 |

237 |

217 |

99 |

163 |

| 〔自宅用〕婦人用衣類 |

円 |

1,117 |

1,240 |

1,893 |

1,795 |

2,112 |

1,626 |

1,228 |

1,097 |

934 |

462 |

408 |

377 |

362 |

| 〔自宅用〕履物・その他の衣類 |

円 |

563 |

1,780 |

1,448 |

1,450 |

977 |

765 |

434 |

322 |

292 |

212 |

106 |

222 |

28 |

| 〔自宅用〕計(保健・医療) |

円 |

979 |

859 |

782 |

804 |

998 |

1,190 |

1,164 |

1,101 |

1,154 |

877 |

722 |

660 |

1,107 |

| 〔自宅用〕医薬品 |

円 |

240 |

313 |

257 |

241 |

274 |

331 |

180 |

225 |

265 |

199 |

189 |

200 |

321 |

| 〔自宅用〕健康食品 |

円 |

739 |

546 |

525 |

563 |

725 |

859 |

984 |

876 |

889 |

679 |

533 |

460 |

786 |

| 〔自宅用〕化粧品 |

円 |

766 |

787 |

954 |

1,128 |

896 |

1,047 |

1,018 |

859 |

646 |

447 |

509 |

470 |

511 |

| 〔自宅用〕自動車等関係用品 |

円 |

369 |

280 |

657 |

479 |

500 |

543 |

767 |

434 |

312 |

102 |

73 |

149 |

32 |

| 〔自宅用〕書籍 |

円 |

392 |

478 |

481 |

624 |

517 |

572 |

436 |

462 |

286 |

240 |

203 |

284 |

164 |

| 〔自宅用〕音楽・映像ソフト、パソコン用ソフト、ゲームソフト |

円 |

394 |

493 |

497 |

464 |

633 |

481 |

537 |

575 |

356 |

214 |

112 |

76 |

227 |

| 〔自宅用〕計(デジタルコンテンツ) |

円 |

438 |

808 |

776 |

780 |

710 |

713 |

534 |

381 |

307 |

134 |

133 |

201 |

261 |

| 〔自宅用〕電子書籍 |

円 |

199 |

329 |

339 |

380 |

320 |

325 |

240 |

144 |

143 |

69 |

68 |

132 |

96 |

| 〔自宅用〕ダウンロード版の音楽・映像、アプリなど |

円 |

239 |

479 |

437 |

400 |

390 |

389 |

295 |

237 |

164 |

65 |

64 |

68 |

165 |

| 〔自宅用〕保険 |

円 |

928 |

1,064 |

773 |

1,733 |

1,293 |

899 |

1,394 |

1,289 |

711 |

530 |

427 |

503 |

442 |

| 〔自宅用〕計(旅行関係費) |

円 |

3,188 |

3,752 |

4,585 |

4,797 |

4,102 |

3,332 |

3,773 |

4,495 |

3,176 |

2,119 |

1,168 |

1,438 |

410 |

| 〔自宅用〕宿泊料、運賃、パック旅行費(インターネット上での決済) |

円 |

2,337 |

2,704 |

3,572 |

3,734 |

3,324 |

2,596 |

2,582 |

3,209 |

2,276 |

1,430 |

489 |

1,340 |

383 |

| 〔自宅用〕宿泊料、運賃、パック旅行費(上記以外の決済) |

円 |

850 |

1,047 |

1,012 |

1,063 |

778 |

736 |

1,191 |

1,287 |

899 |

688 |

679 |

98 |

27 |

| 〔自宅用〕チケット |

円 |

923 |

1,238 |

1,471 |

1,367 |

1,358 |

1,587 |

1,345 |

1,197 |

566 |

308 |

220 |

219 |

673 |

| 〔自宅用〕上記に当てはまらない商品・サービス |

円 |

2,969 |

5,395 |

5,195 |

4,356 |

4,291 |

3,928 |

3,302 |

3,066 |

2,606 |

1,695 |

1,225 |

1,138 |

777 |

| インターネットを通じて注文をした世帯数 |

世帯 |

10,105 |

409 |

677 |

946 |

1,285 |

1,277 |

1,167 |

1,264 |

1,181 |

1,068 |

485 |

255 |

91 |

| インターネットを通じて注文をした世帯(1万分比) |

1万分比 |

5,297 |

219 |

366 |

507 |

690 |

687 |

613 |

651 |

600 |

538 |

247 |

132 |

48 |

| インターネットを通じて注文をした世帯当たりの支出総額 |

円 |

38,722 |

40,097 |

41,029 |

40,234 |

38,921 |

38,654 |

36,801 |

40,271 |

38,618 |

36,049 |

36,109 |

42,086 |

36,032 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(a) (Regrouped) |

|

|

|

|

| 第1185回 貧困児童は7人に1人、こども食堂6千カ所 |

貧困児童は7人に1人、こども食堂6千か所」に「公助」不足の現実

「こども食堂」は低額や無料で食事を提供する場所。“こども”と名乗っていますが、対象は子どもに限らずさまざまな世代が利用でき、さまざまな世代がボランティアとして参加する地域交流の場です。そんな、こども食堂が増えているといいます。経済ジャーナリストの荻原博子さんが解説してくれましたーー。

■日本の教育予算は万年最低水準

こども食堂の発端は’12年東京都大田区。近所に「給食以外はバナナ1本」という子がいると聞いた女性が始めました。NPO法人の全国こども食堂支援センター・むすびえによると、活動は広まり、’21年12月には6000カ所を超えています。こども食堂は、子どもの貧困対策だけでなく、町おこしや居場所づくりなどの役割も担っています。こうした活動を多くの方が支えているのを見ると、日本も捨てたものではないと心強く思います。しかし、子どもの貧困率は13.5%で7人に1人。母子家庭など大人1人で子どもを育てる世帯では、約48%で2人に1人です(’20年・厚生労働省)。また、18歳未満で家族の介護や世話をするヤングケアラーも問題です。小学6年生の実態調査で「世話をする家族がいる」と答えたのは6.5%、15人に1人にのぼります(’22年4月・厚生労働省)。安心して学び遊べない子どもが増えているのは、日本という国の貧困化が影響していると思います。世界と比較するために「ビッグマック指数」を見てみましょう。マクドナルドのビッグマックは世界中どこでもほぼ同じ商品ですが、国によって値段が違います。たとえば’22年1月、日本は390円で、アメリカでは5.81ドル、日本円に換算すると668円でした。日本はアメリカより4割以上安く、世界のランキングでは57カ国中33位。「安いからラッキー」ではなく、日本の購買力がそれだけ低いことを示しています。またOECD(経済協力開発機構)が発表する「平均年収ランキング(’20年)」でも日本は22位。’97年から年収は0.3%しか上昇せず、ランキングも14位から大きく後退。その間に年収の上がったスウェーデンやニュージーランド、韓国に抜かれてしまいました。いっぽう国は、’23年4月から子ども政策の司令塔として「こども家庭庁」を発足させます。当初「子どもを社会で育てる」意図を盛り込み「こども庁」とする予定でしたが、’21年12月岸田内閣は「こども家庭庁」に変更しました。子どもは家庭で育てるのが基本と家庭の責任を重くし、家庭に恵まれない子を見捨てるのでしょうか。日本のGDPに対する教育予算は、OECD加盟国では万年最低水準です。しかし、国はこの状況を変えるつもりはないのでしょう。子どもにお金をかけない国で「子どもを産まない」と考える人が増えても不思議ではありません。国は’23年度から「出産一時金」の増額を検討していますが、応急措置にすぎません。給料が上がらず国が貧困化する現状を、もっと重く受け止めてほしいものです。

【PROFILE】荻原博子 身近な視点からお金について解説してくれる経済ジャーナリスト。著書に『「コツコツ投資」が貯金を食いつぶす』(大和書房)、『50代で決める!最強の「お金」戦略』(NHK出版)などがある

「女性自身」2022年8月16日号

|

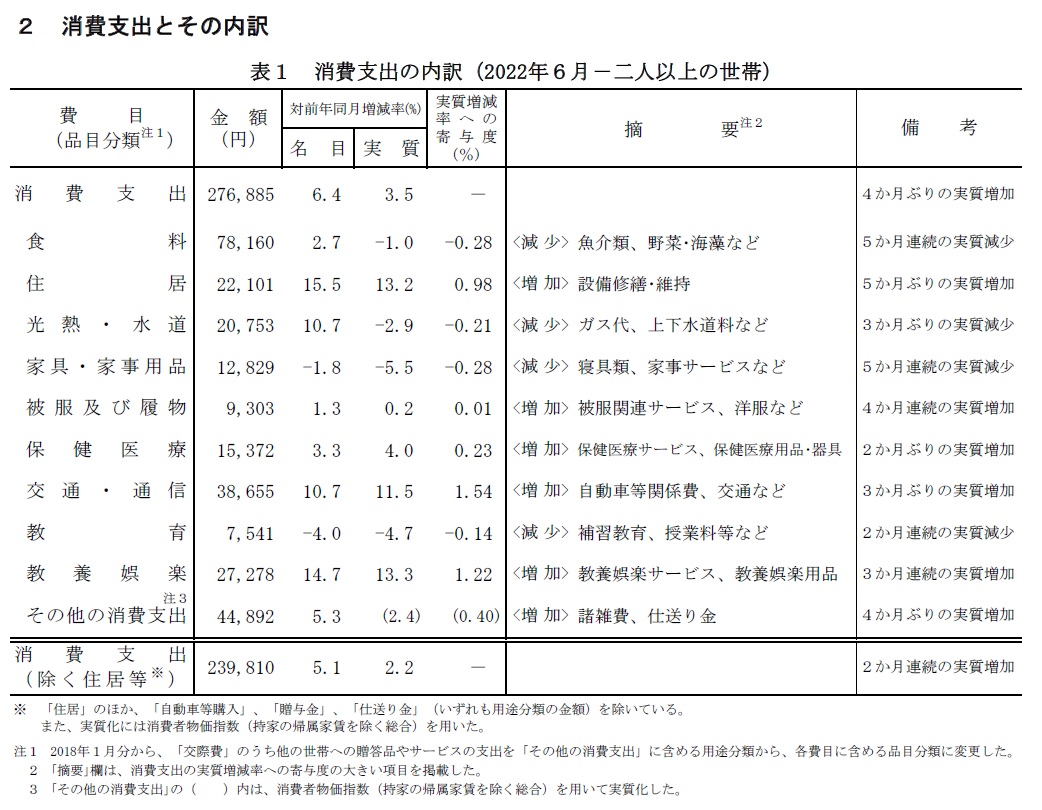

| 第1184回 家計調査(二人以上の世帯)2022年(令和4年)6月分(2022年8月5日公表) |

| |

年平均(前年比 %) |

月次(前年同月比、【 】内は前月比(季節調整値) %) |

| 2019年 |

2020年 |

2021年 |

2022年3月 |

4月 |

5月 |

6月 |

【二人以上の世帯】

消費支出(実質) |

1.5 |

▲5.3 |

0.7 |

▲2.3

【4.1】 |

▲1.7

【1.0】 |

▲0.5

【▲1.9】 |

3.5

【1.5】 |

| 消費支出(変動調整値注)(実質) |

0.9 |

- |

- |

-

【-】 |

-

【-】 |

-

【-】 |

-

【-】 |

| 【勤労者世帯】実収入(名目、< >内は実質) |

4.9

<4.3> |

4.0

<4.0> |

▲0.7

<▲0.4> |

3.8

<2.3> |

▲0.6

<▲3.5> |

0.1

<▲2.7> |

1.4

<▲1.4> |

| 実収入(変動調整値注)(名目、< >内は実質) |

1.1

<0.5> |

-

<-> |

-

<-> |

-

<-> |

-

<-> |

-

<-> |

-

<-> |

注 調査方法の変更の影響による変動を調整した推計値

≪ポイント≫

消費支出

消費支出(二人以上の世帯)は、 1世帯当たり 276,885円

前年同月比 実質 3.5%の増加 名目 6.4%の増加

前月比(季節調整値) 実質 1.5%の増加

実収入

勤労者世帯の実収入(二人以上の世帯)は、1世帯当たり 916,705 円

前年同月比 実質 1.4%の減少 名目 1.4%の増加

6月消費支出、3.5%増 旅行・外食需要が回復 総務省

8/5(金) 8:41配信 時事通信社

総務省が5日発表した6月の家計調査によると、1世帯(2人以上)当たりの消費支出は27万6885円となり、物価変動の影響を除いた実質で前年同月比3.5%増加した。新型コロナウイルス感染拡大で落ち込んでいた旅行や外食需要の回復で、4カ月ぶりにプラスに転じた。品目別では、宿泊料や国内パック旅行費など旅行関連の伸びが目立ち、それぞれ167.0%増、82.6%増となった。鉄道、航空運賃なども増え、交通・通信分野は3カ月ぶりに前年を上回った。

また、外出機会の増加に伴い、外食は28.4%増。このうち飲酒代は313.8%増と高い伸びを示した。テントなどアウトドア用品を含む教養娯楽用品も11.4%増だった。

2022年(令和4年)度月次推移表

単位:円

|

2022年(令和4年)度 |

2021年(令和3年)度 |

2020年(令和2年)度 |

|

実収入 |

消費支出 |

収支差額 |

実収入 |

消費支出 |

収支差額 |

実収入 |

消費支出 |

収支差額 |

| 1月 |

479,805 |

287,801 |

192,004 |

469,254 |

267,760 |

201,494 |

484,697 |

287,173 |

197,524 |

| 2月 |

540,712 |

257,887 |

282,825 |

535,392 |

252,451 |

282,941 |

537,666 |

271,735 |

265,931 |

| 3月 |

503,128 |

307,261 |

195,867 |

484,914 |

309,800 |

175,114 |

490,589 |

292,214 |

198,375 |

| 4月 |

539,738 |

304,510 |

235,228 |

543,063 |

301,043 |

242,020 |

531,017 |

267,922 |

263,095 |

| 5月 |

489,745 |

287,687 |

202,058 |

489,019 |

281,063 |

207,956 |

502,403 |

252,017 |

250,386 |

| 6月 |

916,705 |

276,885 |

639,820 |

904,078 |

260,285 |

643,793 |

1,019,095 |

273,699 |

745,396 |

| 7月 |

|

|

|

668,062 |

267,710 |

400,352 |

685,717 |

266,897 |

418,820 |

| 8月 |

|

|

|

555,009 |

266,638 |

288,371 |

528,891 |

276,360 |

252,531 |

| 9月 |

|

|

|

481,800 |

265,306 |

216,494 |

469,235 |

269,863 |

199,372 |

| 10月 |

|

|

|

549,269 |

281,996 |

267,273 |

546,786 |

283,508 |

263,278 |

| 11月 |

|

|

|

481,838 |

277,029 |

204,809 |

473,294 |

278,718 |

194,576 |

| 12月 |

|

|

|

1,102,091 |

317,206 |

784,885 |

1,045,032 |

315,007 |

730,025 |

| 合計 |

|

|

|

7,263,789 |

3,348,287 |

3,915,502 |

7,314,422 |

3,335,113 |

3,979,309 |

| 平均 |

|

|

|

605,315 |

279,023 |

326,291 |

609,535 |

277,926 |

331,609 |

総務省が5日発表した6月の家計調査によると、1世帯(2人以上)当たりの消費支出は27万6885円となり、物価変動の影響を除いた実質で前年同月比3.5%増加した。

新型コロナウイルス感染拡大で落ち込んでいた旅行や外食需要の回復で、4カ月ぶりにプラスに転じた。

品目別では、宿泊料や国内パック旅行費など旅行関連の伸びが目立ち、それぞれ167.0%増、82.6%増となった。鉄道、航空運賃なども増え、交通・通信分野は3カ月ぶりに前年を上回った。

また、外出機会の増加に伴い、外食は28.4%増。このうち飲酒代は313.8%増と高い伸びを示した。テントなどアウトドア用品を含む教養娯楽用品も11.4%増だった。

|

| 第1183回 子供の人数1465万人 41年連続減少 |

子供の人数

全国

2022年4月1日現在におけるこどもの数(15歳未満人口。以下同じ。)は、前年に比べ25万人少ない1465万人で、1982年から41年連続の減少となり、過去最少となりました。

男女別では、男子が751万人、女子が715万人となっており、男子が女子より36万人多く、女子100人に対する男子の数(人口性比)は105.0となっています。(表1)

こどもの数を年齢3歳階級別にみると、12〜14歳が323万人(総人口に占める割合2.6%)、9〜11歳が313万人(同2.5%)、6〜8歳が301万人(同2.4%)、3〜5歳が278万人(同2.2%)、0〜2歳が251万人(同2.0%)となっています。(表2、図1)

これを中学生の年代(12〜14歳)、小学生の年代(6〜11歳)、未就学の乳幼児(0〜5歳)の三つの区分でみると、それぞれ323万人(同割合2.6%)、614万人(同4.9%)、528万人(同4.2%)となっています。(表2)

こどもの割合(総人口に占めるこどもの割合。以下同じ。)は、1950年には総人口の3分の1を超えていましたが、第1次ベビーブーム期(1947年〜1949年)の後、出生児数の減少を反映して低下を続け、1965年には総人口の約4分の1となりました。

その後、1970年まで低下が続いたこどもの割合は、第2次ベビーブーム期(1971年〜1974年)の出生児数の増加によって僅かに上昇したものの、1975年から再び低下を続け、1997年には65歳以上人口の割合(15.7%)を下回って15.3%となり、2022年は11.7%(前年比0.1ポイント低下)で過去最低となりました。

なお、こどもの割合は、1975年から48年連続して低下しています。(図2、図3、参考表1)

参考

都道府県

都道府県別の2021年10月1日現在におけるこどもの数をみると、前年に比べ47都道府県でいずれも減少となっています。また、こどもの数が100万人を超えるのは東京都、神奈川県、大阪府の3都府県となっています。(表3)

こどもの割合をみると、沖縄県が16.5%と最も高く、次いで滋賀県が13.4%、佐賀県が13.3%などとなっています。一方、秋田県が9.5%と最も低く、次いで青森県が10.4%、北海道が10.5%などとなっています。(表3、図4)

|

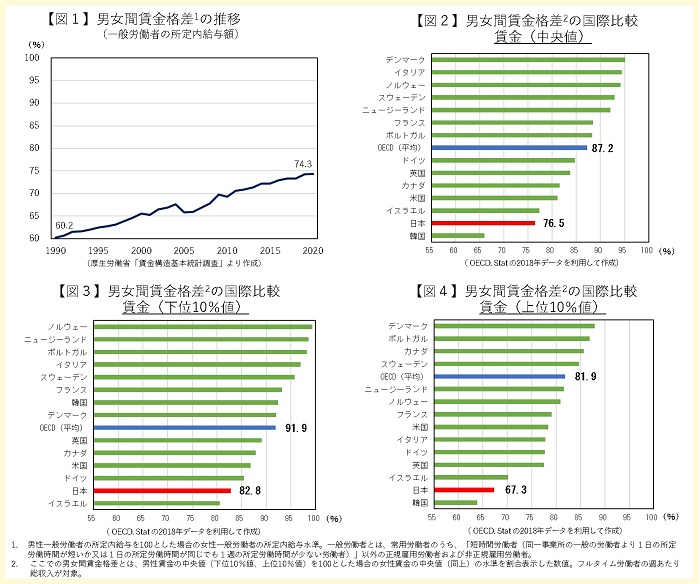

| 第1182回 男女間賃金格差について |

男女間賃金格差に関するデータ

我が国の男女間賃金格差は長期的には縮小傾向にあるものの、諸外国と比較すると依然として大きな格差が存在します。

人生100年時代を迎え、人生や家族の姿が多様化する中で、女性が経済的に自立できるよう取組を進める必要があり、その中で男女間賃金格差の是正は重要な課題です。

本テーマでは、我が国の男女間賃金格差の実態について、6回にわたり毎週ご紹介します。

男女間賃金格差の現状

我が国の男女間賃金格差は長期的に見ると縮小傾向にあり、令和2(2020)年の男性一般労働者の給与水準を100としたときの女性一般労働者の給与水準は74.3となっています【図1】。

諸外国と比較すると、フルタイム労働者の賃金の中央値・下位10%・上位10%のいずれにおいても、我が国の男女間賃金格差は国際的に見て大きい状況にあることが分かります【図2〜4】。

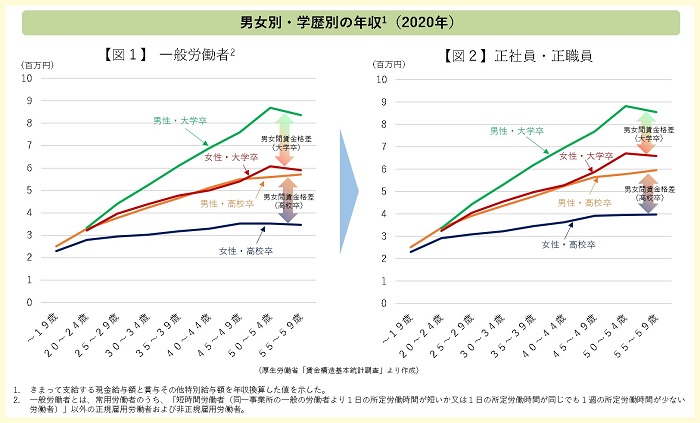

学歴別に見た男女間賃金格差

学歴別に年収を見ると、同じ学歴でも男女間に年収の格差があり、年齢の上昇とともに拡大する傾向があります。また、入社の時から50歳台に入るまで、女性の大卒者の年収は男性の高卒者の年収とほぼ同じ水準です【図1】。正社員・正職員に限って見ても、この傾向は変わりません。【図2】。

同じ学歴でも女性の賃金が男性より低いことで、「女性は頑張っても意味がない」、「稼げる男性に養ってもらった方がいい」と女子学生の就業意欲や就学意欲が阻害される可能性が考えられます。男女共に、能力を十分に発揮できる社会の実現のためにも、男女間賃金格差をなくしていく努力が必要です。

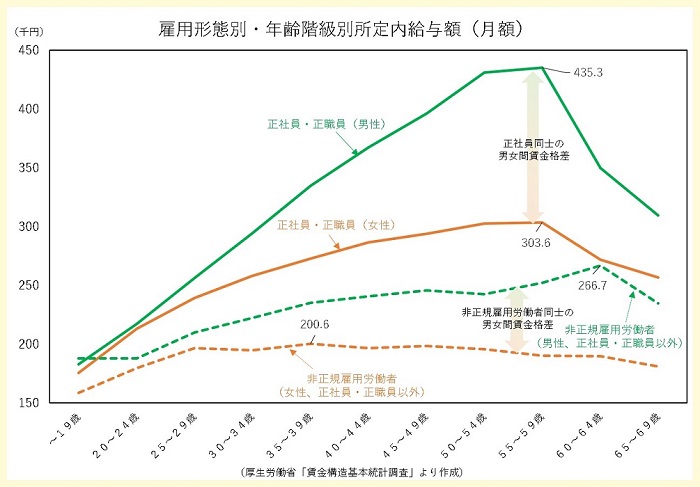

雇用形態別に見た男女間賃金格差

雇用形態別の所定内給与額(月額)を見ると、同じ正社員同士、非正規雇用労働者同士でも男女間の給与に差があり、その差は特に正社員の間で顕著です。正社員における男女間の賃金格差は年齢とともに上昇し、55〜59歳でピークを迎えます。この背景には、管理職比率や勤続年数の差異をはじめ、様々な要因が指摘されています。

また、我が国では、女性の労働者の約半数が非正規雇用です。そのため、同一労働同一賃金を徹底し、正規雇用労働者と非正規雇用労働者間の不合理な待遇差をなくすことが重要です。

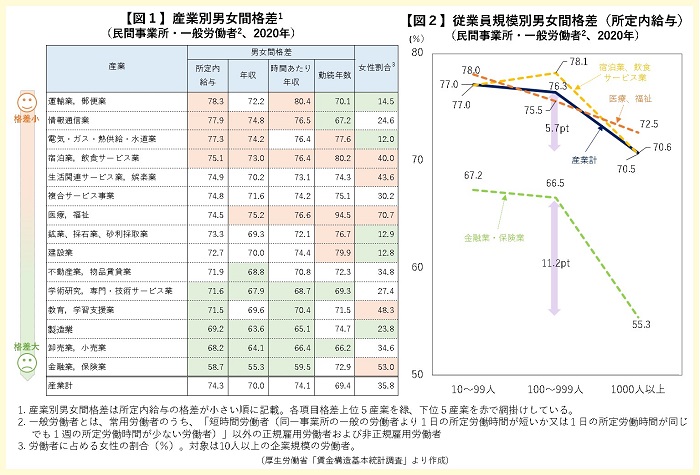

産業別・従業員規模別に見た男女間賃金格差

産業別の男女間賃金格差を見ると、「運輸業、郵便業」や「情報通信業」で比較的小さく、女性の従業員が約半数を占める「金融業、保険業」で最も大きいです【図1】。また、従業員規模別の男女間賃金格差を見ると、大企業ほど格差が大きい傾向にあります【図2】。

男女間賃金格差については、各企業において、現に存在している格差が本当に合理的なものかどうかを改めて確認し、不合理な格差がある場合には、その解消に向けた取組を行う必要があります。

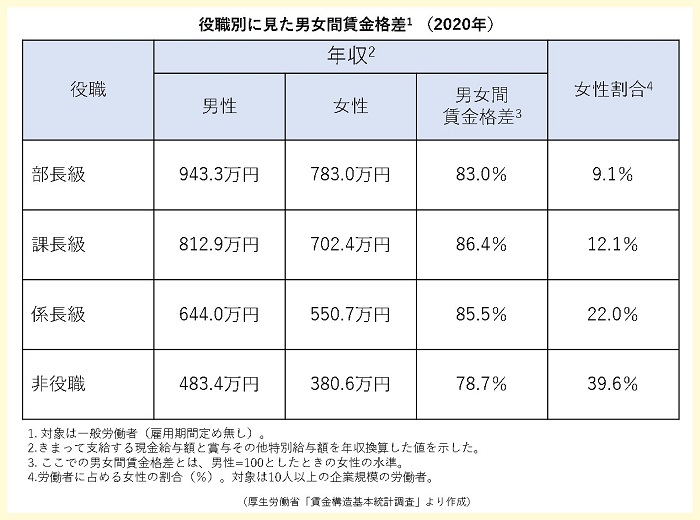

役職別に見た男女間賃金格差

役職別の男女間賃金格差を見ると、部長級・課長級・係長級といった同じ役職の間でも、男女間に年収の差が存在します。ただし、役職に就いているほうが、就いていない(非役職)よりも差は小さいことが分かります。また、役職別の女性割合を見ると、役職が上がるにつれて徐々に減少し、部長級では1割未満となります。

管理職への女性の登用を促進することは、男女間賃金格差の是正にもつながるものです。

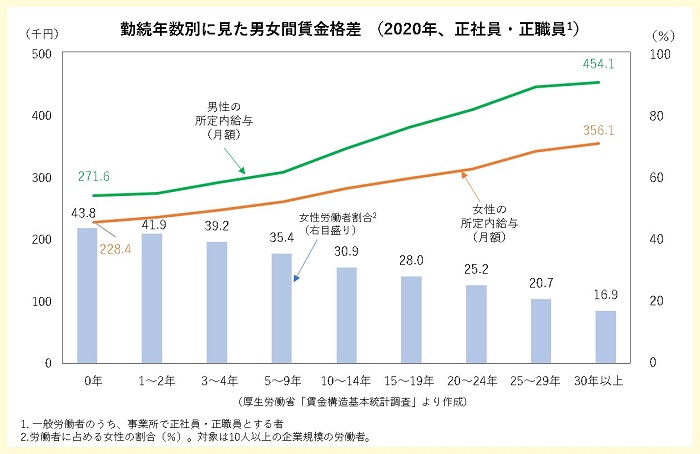

勤続年数別に見た男女間賃金格差

正社員・正職員の勤続年数別の男女間賃金格差を見ると、同じ勤続年数でも男女間賃金格差が存在し、その差は勤続年数が長くなるほど拡大しています。勤続年数が30年以上の場合では、所定内給与(月額)で約10万円の差が生じています。

この要因のひとつとして、長時間労働や転勤を昇進の前提として当然視するような労働慣行や、「組織のリーダーは男性のほうが向いている」「育児期間中の女性は重要な仕事を担当すべきでない」といった性別による無意識の思い込み(アンコンシャスバイアス)により、女性の登用が妨げられていることも考えられます。このような慣行を変えていくことが重要です。

|

| 第1181回 2022年8月1日の財産対照表と7月分の消費損益計算書を作りましょう! |

・2022年8月度の財産対照表を作りましょう

2022年8月度財産対照表

(2022年8月1日現在) (単位:円)

|

左方(ひだりかた)

|

金 額

|

右方(みぎかた)

|

金 額

|

|

資産の部

|

|

負債の部

|

|

|

現 金

|

|

住宅ローン

|

|

| カードポイント |

|

その他借入金

|

|

| 電子マネー |

|

カード未払金

|

|

|

普通預金

|

|

未払金

|

|

|

定期性預金

|

|

後払い電子マネー

|

|

|

その他預金

|

|

その他負債

|

|

|

土 地

|

|

負債合計

|

|

|

建 物

|

|

正味財産の部

|

|

|

マンション

|

|

家族財産

|

|

|

有価証券

|

|

留保財産

|

|

|

保険積立金

|

|

当期消費損益

|

|

|

車 両

|

|

正味財産合計

|

|

|

売却可能な高額品

|

|

|

|

|

その他資産

|

|

|

|

|

現金過不足

|

|

|

|

|

資 産 合 計

|

|

負債・正味財産合計

|

|

(1) 正味財産の計算

正味財産=資産合計―負債合計

(2)留保財産(あなたが今まで働いて自力で築き上げた財産の金額)の計算

留保財産=正味財産―家族財産

・2022年7月1日から7月31日の消費損益計算書を作りましょう

当月度(7月1日から7月31日)の収入科目と消費科目の合計金額を

科目ごとに記帳します。

累計は7月の合計金額になります。累計の当期消費損益は、

8月1日の財産対照表の当期消費損益に一致します。

2022年7月度消費損益計算書

(2022年7月1日から7月31日) (単位円)

|

科 目

|

当 月

|

累 計

|

科 目

|

当 月

|

累 計

|

|

収入の部

|

金 額

|

金 額

|

特別収入の部

|

金 額

|

金 額

|

|

給 料

|

|

|

受取利息

|

|

|

|

賞 与

|

|

|

受取配当金

|

|

|

|

家族収入

|

|

|

受贈給付金

|

|

|

|

年金・その他

|

|

|

資産評価益

|

|

|

|

収入合計

|

|

|

有価証券売却益

|

|

|

|

消費の部

|

|

|

カードポイント収入 |

|

|

|

税金等

|

|

|

その他

|

|

|

|

(所得税)

|

|

|

特別収入合計

|

|

|

|

(住民税)

|

|

|

特別消費の部

|

|

|

|

(社会保険料)

|

|

|

住宅ローン支払利息

|

|

|

|

(その他税金)

|

|

|

その他支払利息

|

|

|

|

日常生活費

|

|

|

資産評価損

|

|

|

|

(食料費)

|

|

|

有価証券売却損

|

|

|

| (通信費) |

|

|

カードポイント損失 |

|

|

|

(交通費)

|

|

|

その他

|

|

|

|

(水道光熱費)

|

|

|

特別消費合計

|

|

|

|

(新聞図書費

|

|

|

当期消費損益

|

|

|

|

(消耗品費)

|

|

|

|

|

|

|

その他生活費

|

|

|

|

|

|

|

(外食費)

|

|

|

|

|

|

|

(交際費)

|

|

|

|

|

|

|

(医療費)

|

|

|

|

|

|

|

(旅行費)

|

|

|

|

|

|

|

(教育費)

|

|

|

|

|

|

|

(衣料費)

|

|

|

|

|

|

|

消費合計

|

|

|

|

|

|

|

通常消費損益

|

|

|

|

|

|

通常消費損益=収入合計−消費合計

当期消費損益=収入合計−消費合計+特別収入合計−特別消費合計

(注)1月の場合は、当月金額と累計金額が同じ金額になっています。

(参考)

企業会計原則

一般原則

一 真実性の原則

企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するもので

なければならない。

二 正規の簿記の原則

企業会計は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を

作成しなければならない。

正確な会計帳簿を実現するために、正規の簿記の原則では、

次の3つの要件を満たすことが求められています。

1 網羅性 企業の経済活動のすべてが網羅的に記録されていること

2 立証性 会計記録が検証可能な証拠資料に基づいていること

3 秩序性 すべての会計記録が継続的・組織的に行われていること

四 明瞭性の原則

企業会計は、財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、

企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。

五 継続性の原則

企業会計は、その処理の原則及び手続を毎期継続して適用し、みだりにこれを

変更してはならない

|

|